国家主権の問題について

太平洋戦争の敗北を契機に大日本帝国憲法から日本国憲法に改訂されたが、今日にいたるまで取りざたされ問題にされるのは、いわゆる国家主権の問題である。つまり、大日本帝国憲法においては――以下は明治憲法と呼ぶ――主権は天皇あったとされるのに対して、日本国憲法においては――以下は昭和憲法と呼ぶ――主権は国民にあるとされる点である。それがために憲法学者の故宮沢俊義氏などは、八月革命説などに立つなど、明治憲法から昭和憲法への変遷の課程において、国家主権の変換があったことについて、どのように説明するのかをめぐって諸説がある。しかし、この現行憲法の制定主体の交替の問題と、それが憲法の概念を十分に現実化しているかどうかという批判とは別である。

国民主権の問題と君主主権の問題はすでに決着しているかのように思われているかもしれないが、私は必ずしもそうは言えないと思っている。

この憲法の変遷をめぐっては、ウィキペディアは次のように説明されている。

>>

法理論としては明治憲法の天皇主権から、日本国憲法の国民主権に移行するさいに、明治憲法の73条に従った改正であったと見なした場合(憲法改正説)、君主主権の憲法が国民主権の憲法を生み出すことができるかとの視点から、できる(憲法改正無限界説)・できない(憲法改正限界説・無効説)との論が立つ。主権という究極を憲法法規が自立的に否定することはできない(限界説・無効説)との論は理論的にはばかにできないもので、八月革命説などがこれを回避するために提案された。一方憲法改正無限界説にたてば、明治憲法73条の規定に即した改正であったかどうかが論点となり、ここで押し付け憲法論が争点となる。

この考え方から、日本国憲法のような「押し付け」憲法ではなく、日本国民が自ら憲法を決めるべきという自主憲法論が形成された。

<<

国家と憲法の関係を考えるとき、国家の存在は必ずしも憲法の存在を前提とはしない。このことは、まだ近代的な意味での憲法を持たなかった江戸時代においても、黒船の来航を契機に、江戸幕府が国家機構としての機能を事実上発揮したことからもわかる。古くは、聖徳太子の時代や天智天皇の時代にも、共同体として「国家」は存在したのであり、その共同体は一定の倫理や規範を持っていたことは言うまでもない。もちろん、それらは近代憲法のように、個人の自由や権利を具体的に規定したものではなかった。そもそも民族や国家の共同体において、個人の自由や権利規定の母胎である倫理や道徳は必然的な本質規定でもあって、それらを有しない共同体はない。

権力の所在にしてもそうである。権威や権力の存在しない共同体もない。我が国のような共同体においても、天皇のような君主や、また天皇が名目的な地位と単に権威に留まってからは、豊臣秀吉や徳川家康など、源頼朝以来の朝廷の実質的な権力執行機関として、征夷大将軍が民族共同体の権力の中枢を担ってきた。が、その存在について何らかの具体的で明確な明文規定があったわけではない。いわば伝統的で慣習的な規範に則って、もちろん、慣習法だから曖昧にというわけではなく、不文法として厳格に世襲されてきた。

しかし、明治維新による開国以来、欧米列強諸国と対抗してゆくためにも、必然的に近代国家としての体裁を整える必要に迫られた。その過程で、当時のヨーロッパ諸国の立憲君主制に範をとりながら、それに日本独自の歴史的な特殊性に対応させた大日本帝国憲法を制定して、ようやく近代国家としての体制を確立していったのである。また、従来の慣習法的な皇室における規範が、あらためて近代国家の形態を確立してゆく過程で、そのことの善し悪しはとにかく、『皇室典範』として明文化されていった。

いずれにせよ、日本やイギリスのような伝統のある民族共同体の成立は必ずしも人為的ではなく、地縁、血縁の関係から自然発生的に形成されていったといえる。だから、その共同体の倫理や規範も長い時間と伝統のなかで歴史的に形成されて来たもので、現行の日本国憲法を例外として、必ずしも、人為的に外圧的に強権的に制定されてきたものではない。明治憲法の制定でさえ、十分な時間と研究の準備を経て制定された。

とくに我が国のように、海に閉ざされた島国としての地理的な特殊性から、長い歴史的時間において他民族による強権的な支配の経験もなかった民族や国家においては、規範や倫理や社会的な、政治的な体制も、民族の内部から、いわば自然発生的に構築されて来たものである。もちろん、遣唐使などを通じて、文化的な先進国のあった大陸から、今日で言う司法や行政のあり方を学び影響は受けながらも、それらを伝統的な国風に変化させ改造しながら形成してきたということができる。

いずれにしても、太平洋戦争の敗北を契機に、明治憲法から昭和憲法に変わって、そこに権力の主体が、天皇から国民に移行したということはよく言われることである。天皇主権から国民主権に憲法の制定主体や権力の実体が移行したというのである。八月革命説が唱えられるゆえんである。確かに、この移行の過程で、GHQが昭和憲法の制定の強権的な主体として存在したことは紛れもない事実である。また、それゆえにこそ、現行日本国憲法無効論も有力な根拠持って主張される。

しかし、いずれにせよ、忘れては成らないのは、憲法制定の目的は国民の自由を最大限に実現することにあるのであって、主権の所在が天皇にあるか国民にあるか人民にあるか、それともGHQにあるかは、かならずしも本質的なことではない。

歴史的にも、国民や人民の自由を最大限に保証されることの予想されたはずの人民主権の国家、人民民主主義共和国、すなわち共産主義国家が、必ずしも、立憲君主制国家や大領制国家より以上に、国民の自由を保障するものにはならなかったことからもわかる。

君主主権、あるいは天皇主権の国家が、国民主権の国家より以上に、実質的に国民の自由を保証することも当然にあり得る。このことは民主的な手続きで選ばれたはずのヒトラーやスターリンが、この上なき独裁者として、国家と国民を支配したという歴史的な事実からも言えることである。

したがって、国民の自由を最大限に保証する国家体制として、また、日本の歴史と伝統の中から成立した自然国家としての特殊性を考えるとき、国家の主権の由来の問題や憲法の概念があらためて問い直される必要があると考えられる。

現行の昭和憲法の規定は、社会情勢、国際情勢の変化に応じきれずに、多くの面で矛盾を深めているように思われる。とくに、日本国民の自由への欲求の増大と、現行の日本国憲法の軍備の放棄の条項との間に矛盾が深刻になっている。

また、現行の昭和憲法の問題点として、この憲法の制定主体としてGHQがその過程に強権的に実質的に介在したことも、また、戦後日本文化の否定的な側面の現象などからも、事実として昭和憲法が民族的な特殊性をじゅうぶんに現実化していないという批判の強力な根拠となっている。現行憲法の「象徴天皇制」は果たして、字義通りの意味で「国民主権」の憲法なのか、あるいは天皇を「元首」とする君主制国家なのか、この点についても曖昧である。もちろん立憲君主制というのは、両者をアウフヘーベンする国家体制なのであるけれども、天皇は「象徴」ではなく、「元首」として位置づけられるべきものである。

さしあたっては、天皇を国家元首とする立憲君主国家体制が、我が国の国家概念の現実的な形態としてもっともふさわしいと考えられるが、その論証については別の機会に譲る。

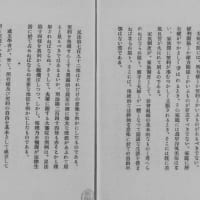

![ヘーゲル『哲学入門』 中級 第二段 自己意識 第三十一節 [自己と他者の自由について]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/1a/f5/817b90d3f8ac7b90d39847a479009217.jpg)

![ヘーゲル『哲学入門』第二章 義務と道徳 第三十七節 [衝動と満足の偶然性について]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0f/b9/ae7fc3fa05eeda789aa4d9d112b37d72.jpg)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます