この巨大ニュートン、40年物だと思われます。

主鏡も斜鏡もかなり曇ってきています。

主鏡の洗浄をしてみましたが、汚れがすべて落ちるものではありませんし、曇りもとれませんでした。

直径50cmの主鏡と斜鏡の再コーティングの見積もりを数社にお願いしたところ、同じコーティングでも20万円から50万円と幅がかなりありました。

埼玉県川越市の工場であれば自前で持ち込めたのですが、見積額が最高値の50万円でしたので却下。

再コーティングに出すならGEOMATECの宮城県の工場と決めました。

しかし、どうやって工場に主鏡を届けるか。

山梨県から宮城県まで車で往復すると二日がかりです。

受け取りに行くのも二日がかりとなると、かなりハードルが高い。

埼玉の自宅から出発することを考えると一日で往復可能ではあるが、、、翌日死ぬな。。。

宅急便で送るにしても、直径50㎝、重量20kgの主鏡を入れる箱を思いつかない。

段ボールはちょっと怖い。

緩衝材を詰め込んでも、落とされたら割れそう。

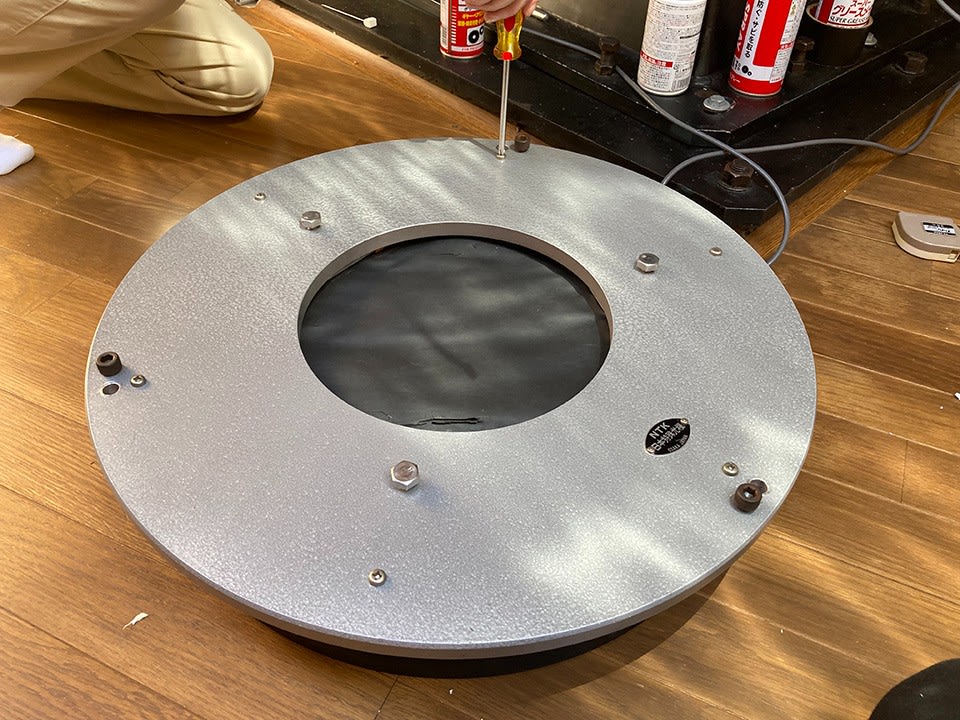

箱を作成するところからスタートしました。

選んだのはパネコート。

しかし、ウッドショックの影響で価格が2倍以上に跳ね上がってます。

カット代込みで4千円を超えました。。。

まずは設計図を描き、、、

で、作った箱がこれ。

箱だけで重さ11kgになりました。。。

さてさて、主鏡を外すのが大事(おおごと)なんです。

主鏡と、主鏡の台座(金属の枠組み)合わせておそらく50kg弱になります。

赤道儀に乗せた望遠鏡から重量50kgの部品を外したらどうなるか、星見屋ならわかりますね。

主鏡と台座を外す前に、赤道儀のバランスが崩れても大丈夫なように、ウエイトの下に小さな脚立を、望遠鏡の頭が落ちないように大きな脚立で支えを設置しました。

主鏡の引きネジ3本を外すと、主鏡の台座が外れます。

なんせ重いので、2人がかりで外しました。

1人では危険です。

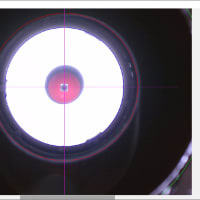

主鏡の台座を外したところ。

外された主鏡と台座。

だいぶ汚れがついてます。

台座から主鏡を外すためには、ひっくり返す必要があります。

黒い金枠を固定しているネジを外します。

外した蓋。

蓋を外すと、主鏡を後ろから押さえるコルク付きの金板が3枚、出てきます。

主鏡を押さえる3枚のコルク付き金板と、黒い紙をどかすと、主鏡が出てきます。

日本特殊光機の中村和幸氏が制作した鏡であるようです。

番号から、1982年制作のようです。

つまり、40年物だということです。

主鏡を台座ごと再びひっくり返し、金枠の側面にある6本のM6ポリカーボネート・ネジを外します。

台座の黒い金枠を外します。

主鏡が出てきました。

主鏡のガラスの厚さは75mm程度。

直径は46㎝程度。

発泡スチロールで隙間を埋めて箱詰めしました。

斜鏡を外して分解したところ。

斜鏡の端に、前の持ち主がつけた指紋がついています。

主鏡も斜鏡も取り去って、空っぽになった鏡筒

総重量32kgになりました。

自宅近くのヤマト運輸に持ち込んだら、30kg以上の荷物は受け付けてもらえませんでした。

佐川急便が運んでくれることをネットで調べて、持ち込みました。

待つこと2週間半、届きました。

斜鏡はAl高反射でお願いしました。

主鏡は予算の都合でAlSiOコーティング

反射率は波長により83-92%程度ですが、再コーティング前とは比較にならないくらいピカピカになって戻ってきました。

小屋にも持って行き、センターマークを付けました。

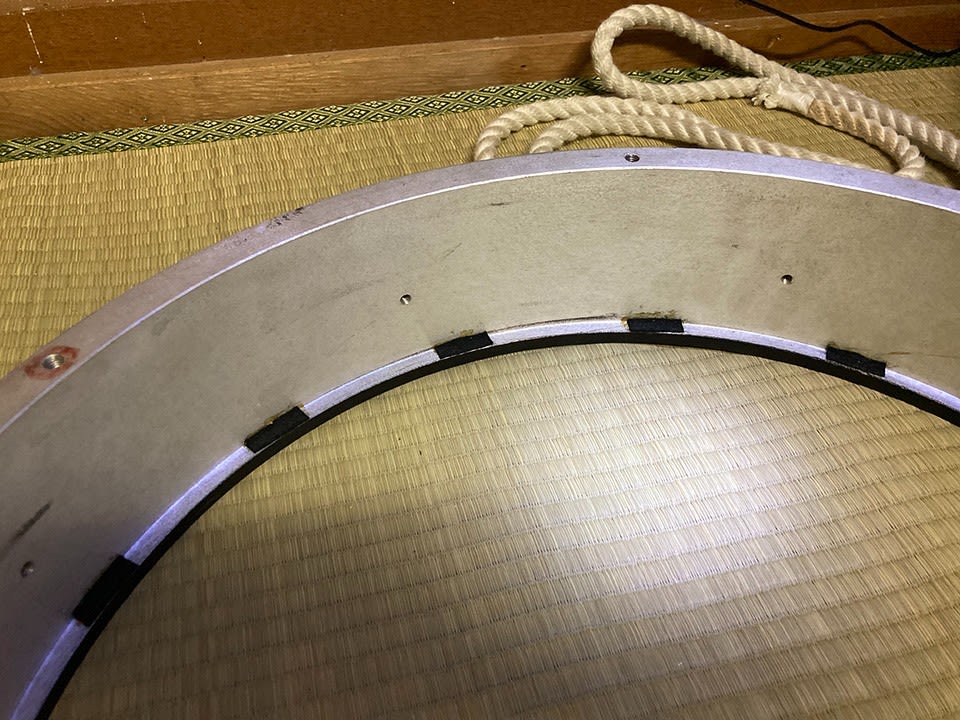

台座の金枠の内側を見ると、鏡と金枠が直接触れないように緩衝材が貼ってありました。

金枠をかぶせ、

ひっくり返し、

側面のポリカーボネート・ネジで主鏡を金枠のど真ん中に調整して、

黒い紙をかぶせ、

主鏡を金枠に押し付けるコルク付きの金板3枚を配置し、

金枠の蓋をして、ネジで固定して、

主鏡を金枠に押し付けるボルトを適度に締め付け、

主鏡に取り付けました。

主鏡と台座を持ち上げて取り付けるのは、外す時より大変でした。

なので、その瞬間の写真はありません。

斜鏡にもセンターマークをマジックの点で付けました。

斜鏡の取り付け

斜鏡の調整は望遠鏡を上に向けて行いました。

スパナなどを望遠鏡内に落とすと主鏡が割れるので致命的です。

が、斜鏡も台座につけるとかなり重いため、望遠鏡を倒してのデリケートな調整は難しすぎました。

スパナにタコ糸をつけて腰に結んで作業を行いました。

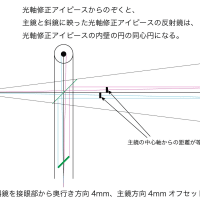

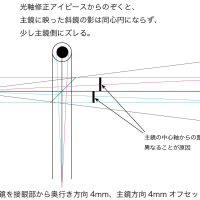

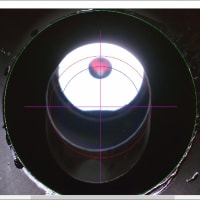

レーザーコリメーターはまったく信用ならず、確認程度にしか使えないことに確信が持てたので、笠井トレーディングのALINEで調整をしました。

が、ALINEは周囲が明るくないと難しい。

夜間の工事現場などで使われている投光器がなぜかあるのでそれを使って照らしながら光軸調整しました。

が、夜間だったので蛾がたくさん寄ってきました。

すごい鱗粉です。

主鏡面に落ちる蛾もいました。

これはたまらん。

光軸修正後に、主鏡のアクセス窓から主鏡を確認すると、鱗粉だらけな上に、蛾のウンチまでついてました。

仕方がないので、ブロワーで吹き飛ばし、アルコールと精製水で慎重に汚れをふき取る作業が追加されたのでした。。。

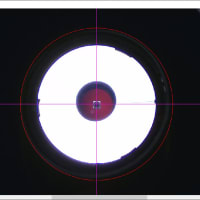

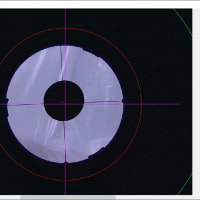

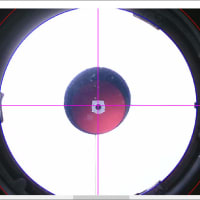

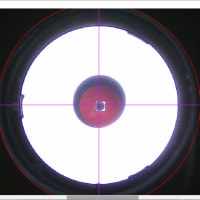

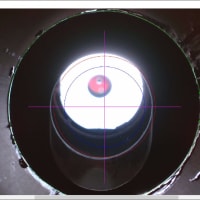

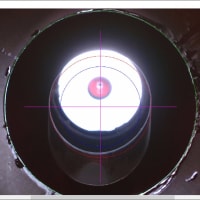

笠井トレーディングのAlineを使ってこんな感じに調整できました。

中心の小さな点が自分の目がのぞいているのぞき穴です。

斜鏡にマジックで付けた中心点を示すマーク、ぼんやりしているとはいえ、意外と目立ちますね。。。

もはや大きくずれることはないので、アルコールで消してしまおうかな?

完成。

これでめでたしめでたし、と思って試し撮りをこの後するわけですが、思わぬ落とし穴が待ち受けていたのでした。