日ごろ遭難事故などにはあまり縁の無いな自分だが、2007年7月26日、名古屋高裁金沢支部において、大日岳遭難事故第三回目の和解協議が行われ、原告の請求を全て 国が認めるかたちでの和解が成立し、山スキーヤーとしては大変興味深いものが有った。

この遭難事故は、2000年3月5日 北アルプス大日岳で文部省登山研修所の研修登山に参加したメンバーが雪庇上で休憩中に雪庇が崩落し、11名が雪崩にまきこまれ、内藤三恭司さんと溝上国秀さんが死亡した。翌年国は、雪庇の崩落は予見不可能で、引率講師に過失はなかったという調査報告書を発表し、遺族に謝罪すらしなかったことから、遺族は国家賠償法に基づき、2002年3月国に損害賠償を求める裁判を起こした。

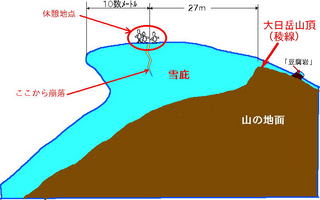

文部省遭難事故報告書より

この裁判で大きな論点の一つは、「雪庇の形成及び崩落の予見可能性」ついてであり、「雪庇回避のための想定及び判断」が適切であったかどうかである。事故の原因は山稜を雪庇の先端から10mと判断した事に有り、実際の山稜はコースから27mも風上側(東)にあった事が判明し、このコースを選択した講師の判断ミスの是非が問われた。

裁判で、国側は雪庇の大きさが40メートルもあり、例年をはるかに超える大きさだった事によりルート選定を誤ったとし、雪庇の崩落は予見できなかったとして過失を認めない主張を展開した。雪庇を避けるためには山稜を特定して山稜付近を登高すべきだが、雪庇を避けるためのルート選定方法として、通常は雪庇先端から10数メートルの位置を歩けば安全なのである。しかし、この年は雪庇がかってないほど大きかったために雪庇をさけられず、予見不可能な大きな雪庇ができていたと言う、異常気象が原因での不可抗力だと主張をした。

2006年4月26日、富山地方裁判所の判決が下されたが、その内容は、講師は大日岳山頂の雪庇の大きさを10m程度と判断した上で、この雪庇を避けるために見かけの稜線から十数メートル程度の距離を取った。しかし、大日岳の雪庇の大きさを25m前後と予見する事は可能であり、見かけの稜線上から少なくとも25m程の距離をとって行動及び休憩の場所を選定すべきてあり、講師らの選定基準には過失があったとされた。

A.平成19年5月4日 飯豊連峰 門内岳~北股岳

B.平成16年3月20日 朝日連峰 小朝日岳~熊越え

この講師は日本山岳会、1991年ナムチェバルワ峰(7782m)日中合同登山隊の初登頂者で、日本でも有数の登攀ガイドとして高名な方であり、過去14回ほど、大日岳でこの文部省主催の講習会を行っている。しかし、大日岳の雪庇は他にあまり例を見ないスケール言われているが、この山域を知り尽くした佐伯山岳ガイドによれば、40m位の雪庇は有り得るとのコメントが有ったようです。

自分は大日岳には登った事が有りませんが、この話を聞いて思ったのが飯豊と朝日の雪庇でした。同じ日本海側に面する日本でも有数の豪雪山域と言う共通点で、この桁外れの雪庇の大きさを想像してみた。A.は5月の飯豊連峰の主稜線上の雪庇ですが、この時期でも雪庇の張り出しは20mを越え、おそらく3月末頃の時期には25mくらいには成長しているように思われます。3月頃には視界が良好でも実際の山稜の認識は難しく、どれほどの大きさなのか判断するのは困難でしょう。今年は雪不足と言われながらも、3月後半からの大雪と強風で、雪庇は大きく成長したものと思われます。

B.は3月の朝日連峰の熊越え通過時の写真(先行者は雪庇の上に乗っているの図 )ですが、風下側に大きく雪庇が張り出し、最低コルではやはり25~30m程は有ったと思われます。この様な事例から考えると、大日岳の雪庇だけが予見不可能な雪庇の規模とは言えず、日本海側の北アルプス・東北などの山では想定すべきであるとも言えます。つまり表向きのデータが無いだけで、意外と地元だけに知られている可能性が有ります。

)ですが、風下側に大きく雪庇が張り出し、最低コルではやはり25~30m程は有ったと思われます。この様な事例から考えると、大日岳の雪庇だけが予見不可能な雪庇の規模とは言えず、日本海側の北アルプス・東北などの山では想定すべきであるとも言えます。つまり表向きのデータが無いだけで、意外と地元だけに知られている可能性が有ります。

雪庇は冬山登山者・山スキーヤーにとって避けて通れないケースが多く、自分も冬山初心者の頃は2度雪庇の踏み抜きを経験している。3月の蔵王~二口山塊スキー縦走の時、北雁戸山と仙台神室付近で2日連続の失態をやらかした。幸い雪崩を誘発する事も無く10~20m程の滑落で済んだが、結果これが良い薬となったようでその後は経験が無い。やはり経験が物を言う登山の中でも、最も典型的な学習効果ということが言えるだろう。

雪庇の歩き方については登山技術書には載っていると思うが、実際には各登山者によってその判断は様々で、必ずしも安全な歩き方とは言えない現場を良く見る。もちろん時期、天候、雪質によって歩き方は変わってくるが、降雪中はもちろんの事視界良好の時でさえ、その判断力は実戦の中で学ばないと意外と難しい。山岳会等での山行ならば先輩方から学ぶ事も多いが、未組織登山者の場合にはそこのところがネックとなる。事実、HP上の写真を見ると冬山の経験が長い人と思われる人でも、意外と雪庇の先端から2~3mほどの所を歩いていたり、実際に崩落した現場写真を平然と載せていたりする。雪庇の基本構造・成型の過程・スケールなどの知識のない方が少なくないと思われます。

考えてみると雪崩に関しては研究が進み、体系的な雪崩講習会などが開催されて多くの参加者を集めているが、雪庇については基本的な研究とか、崩落のメカニズムについての解明は殆ど成されていない。殆どが経験とか憶測に頼る状況で、登山者・山スキーヤーの関心も雪崩程には無い。確かに緩やかな山容の東北の山では、雪庇を踏み抜いても大事故に繋がる事は少い。しかし雪崩以上に冬山でのルートミスによる遭難が多いのと同様、意外と雪庇の踏み抜きは頻発していると思われるので決して侮ってはならない。

東北地方の山で雪庇の崩壊で事故が起きた例はあまり聞かないが、最も危険なケースは下降の際視界不良で雪庇の先端に近づいて事故になるケースです。又は、視界不良の時の雪庇が風向きにより狭い尾根の左右に発達している場合は特に危険です。特に有名なのが奥穂岳から新穂高温泉に下る西尾根?で、雪庇を踏み抜いて滝谷側に滑落して日本でのトップクライマーと呼ばれた人の何人かは帰らぬ人となっています。

あと、この裁判で気になったことがもう一つ。それは、この訴訟を勝ち取る為に原告団は30万人に及ぶ署名を集めたそうですが、個人的には数の論理で勝利を勝ち取ると言う方法に少し違和感を感じます。大切なご家族を亡くされた遺族の方々にはお悔やみを申し上げます。署名活動は社会一般に認められた権利と言えます。

しかし、この山岳事故の訴訟問題の場合、冬季で一般人の入山が困難な山岳地帯であり、限られた人しか事故を検証する事が出来ず、しかも雪庇は日々変化して事後の確実な物証を集める事は困難と思われます。しかも、裁判に関しては冬山登山の専門的な知識・雪崩や雪庇の知識が不可欠で、多くの冬山経験者や学術専門家の力を必要とします。もっと条件を改善して欲しいと言う要望なら解りますが、起きてしまった過去の事実について数の力に頼ることは筋が違う様な気がしますが・・・・。

※ 関心のある方は次のサイトへどうぞ。

「大日岳遭難事故を考える」

http://www.geocities.jp/sa9zi2005

「北アルプス大日岳遭難事故調査報告書」 文部省

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/13/02/houkoku/index.htm

「大日岳遭難訴訟裁判記録」

http://sports.geocities.jp/tadophoto/

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます