コミュニケーションとは何かについて、オリザ先生の声が聞こえてくるような本でした。

以下、抜粋■

P15 企業が求めるコミュニケーション能力は、完全にダブルバインド(二重拘束)の状態にある。ダブルバインドとは、簡単に言えば二つの矛盾したコマンド(特に否定的なコマンド)が強制されている状態をいう。

P16 企業が新人に求めるのは、「異文化理解能力」と日本社会における従来型のコミュニケーション能力。明らかに矛盾した2つの能力を求められている

P21 子どもがかかえるコミュニケーション能力低下の問題

1)コミュニケーションに対する意欲の低さという問題

言語は、「言わなくて済むことは、言わないように言わないように変化する」という法則を持っている

表現は、他者を必要とする

自分と価値観やライフスタイルの違う「他者」と接する機会を、シャワーを浴びるように増やしていく

2)コミュニケーション問題の顕在化

ペラペラと喋れる必要はない。きちんと自己紹介ができる。必要に応じて大きな声が出せる。その程度のことで良い。「その程度のこと」を楽しく学んでいく

3)コミュニケーション能力の多様化

P47 表現教育には、子ども達から表現が出てくるのを「待つ勇気」が必要

P55 話し言葉の教育とは、まずもって、自分の話している言葉を意識させることから出発するはず。

P73 体験型、双方向型の授業、ワークショップ型の授業のファシリテータを志す学生たちには、「1回のワークショップで教えなければならないことなど何もない」と教えている。それくらいの覚悟がないと、自分の作ったプログラムに縛られて「あれも教えなきゃ、これも伝えなきゃ」と焦ってしまう。ワークショップでは、子どもの反応に応じて、柔軟にプログラムを変えながら、「あ、ここではこでが伝えられた」という程度で構わない

P94 戯曲を描くうえで大切にしているのは、「対話」と「会話」の区別

「会話」=価値観や生活習慣なども近い親しい者同士のおしゃべり

「対話」=あまり親しくない人同士の価値観や情報の交換。あるいは親しい人同士でも、価値観が異なるときに起こるその摺合せなど。

P101 日本の「察し合う」「口には出さない」というコミュニケーションは世界では少数派。

P103 「対論」AとBという二つの論理が戦って、Aが勝てばAに従わなければならない。Bは意見を変えなければならないが、Aは変えなくていい

「対話」AとBという二つの論理が摺り合わさり、Cという新しい概念を生み出す。AもBも変わる。まずはじめに、いずれにしても両者が変わることを前提にして話を始める

P106 冗長率(一つの段落、一つの文章に、どれくらい意味伝達とは関係のない無駄のな言葉が含まれているかを数値で表したもの)が高くなるのは「対話」

P108 「あの人は会話がうまいな」と感じるのは、冗長率を時と場合によって操作している人。コミュニケーション能力が高いとされる

P116 日本語には、対等な関係で褒める語彙が少ない

P123 日本語は、諸言語の中で性差の激しい言葉の一つ

P124 英語での会議は、国際化という名目の他に、年齢や性差を超えて対等な議論がしやすいという実利的な側面もある

P147 国際社会の中で、少なくとも少数派であるという自覚をもつ必要がある。またそこで勝負をするなら、多数派に合わせていかなければならない局面が多々出てくることも間違いない。ただ、それは多数派のコミュニケーションをマナーとして学べばいい。魂を売り渡すわけでも、相手に同化する訳でもない。

P149 身体に無理はよろしくないのであって、私たちは、素直に、謙虚に、大らかに、少しづつ異文化コミュニケーション能力を体得していけばいい

P155 日本のサッカーチームは、韓国のチームよりも、カズなどが早くから海外に出て、フィールド内では上下問わず呼び捨て(あるいはあだ名)というコミュニケーションを身につけていたので、そうとう早い時期から対等な呼び名の習慣ができていたようだ。

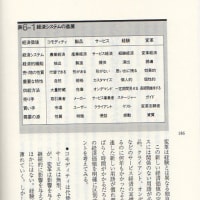

P161 話し言葉の総称を「コンテクスト」

P188 コミュニケーション能力とは。発話がうまくいかない場合、その原因を個人にのみ帰するのではなく、いったい、そこは話しかけやすい環境になっているかを問うていくという考え方。

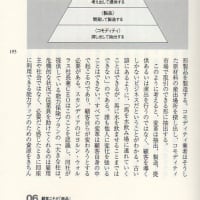

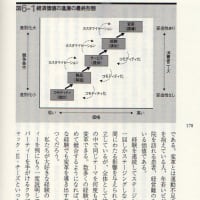

P191 コミュニケーションの能力を「複雑系」でとらえたのがコミュニケーションデザイン。コミュニケーションをデザインする、コミュニケーションの環境をデザインするという視点を持つこと

P192 本当の改革に取り組もうとする企業は、会議のレンジを様々に設定する。またそのための試行錯誤を厭わない

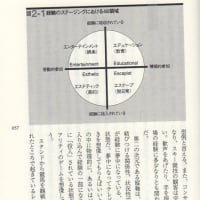

P197 「シンパシーからエンパシーへ」→「同情から共感へ」「同一性から共有性へ」

P207 新しい時代は、「バラバラな人間が、価値観はバラバラなままで、どうにかしてうまくやっていく能力」が求められている

P223 私たちは、この中途半端さ、この宙吊りにされた気持ち、ダブルバインドからくる「自分が自分でない感覚」と向き合わなければならない

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます