日本人にはキッチュな造形を好むメンタリティがあり、ガウディ好きになる素質がある*01と磯崎新さんはいいます。たとえば田舎の家の床の間によくある、異形の木の根を磨いた置物などもそのひとつで、そういったエキセントリックな意匠の感覚が日本人には避けがたくある、というのです。

一般にキッチュ(ドイツ語: Kitsch)とは、まがいもの、まやかし、俗悪などを意味し、低俗でごてごてした悪趣味なものを指す言葉として使われています。一方で「美術用語」としてのキッチュという言葉には、「見る者」が見たこともない異様なものであったり、「意外な組み合わせ」「ありえない組み合わせ」、あるいは、「見る者」にとって異文化に属するものや、時代を隔てたりしているものなどを、積極的に利用し評価する美意識*02のことをさしている場合があります。磯崎さんの言葉もそうした意味合いで語られている、といっていいでしょう。

キッチュにはまた「上品な趣味」や「高級芸術」の因習に反抗するようなオブジェへの、意識的で挑発的な嗜好*03という意味合いもあります。1960年前後、日本で初めてガウディ・ブームが起こった時の日本のアーティストや批評家が、それを日本に欠けているキッチュの毒として捉えたことなどにはこうした受け止め方があったのではないでしょうか。

ダリは、モダン・スタイルは「矛盾し、まれにみる凶暴な個人主義」であり、「即物主義的で激烈な風俗性」をもっている、といっています。彼は人間の欲望丸出しの低俗性を賛美し、論理のヴィーナスが死ぬまさにその地点で、《悪趣味のヴィーナス》が、《毛皮をまとったヴィーナス》が、唯一の美の表象、つまり生命力に溢れ即物的で現実的な動揺の美の表象のもとに表れてくる。『美とは食べられるものであるか、さもなければ存在しない』*04とまで言い切ります。そういう意味でダリはキッチュなものを意識的で挑発的な美の表象として取り上げていたのです。

芸術批評家のクレメント・グリーンバーグは1939年の「アヴァン・ギャルドとキッチュ」*05というエッセイの中で、キッチュなモノは高級芸術の反対物であるが、それをキッチュとして鑑賞することには、実際は洗練された感性を必要とする*03とのべています。それはその制作者やもともとの使用者よりもむしろ,観察者や収集家の側においてより求められる、というのです。それはダリが讃美したキッチュ性を色濃く映すモダン・スタイルや、ダリ自身の作品、そしてガウディにおいても求められたものだったのです。

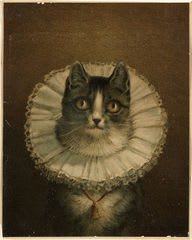

The Widow, kitsch example of late 19th century popular lithograph of a humorous painting by Frederick Dielman

*01:気になるガウディ/磯崎新/新潮社 2012.07.25

*02:Wikipedia

*03:文化理論用語集-カルチュラル・スタディーズ+/ピーター・ブルッカー/新曜社 2003.01.20

*04:モダン・スタイル建築の可食的な、恐怖させる美について/ナルシスの変貌-ダリ芸術論集/サルバトール・ダリ/小海栄二・佐藤東洋麿訳 土曜美術社 1991.03.10

*05:グリーンバーグ批評選集/クレメント・グリーンバーグ/勁草書房 2005.04.15 藤枝晃雄編訳