54歳のスタートにあたって、いろいろと考えているとやはり原点が思い出される。民放の報道制作現場に14年間在籍し、とにかくできそうなことはすべてやった。当時は社内の重い反応や理解のなさに憤慨することばかりであったが今、冷静にみると、(というのは退職後多くのテレビ局やマスコミの現場に踏み込んだので客観的にみれるようになった)在籍した熊本県民テレビはやろうと思えばなんでもできるいい会社ではあった。勿論、「やろうと思えば」というのは企画を立てて、営業が売れないと一蹴されても自分で営業してきてお金を作る、その上で社内のコンセンサスをとり、好き放題制作にかかるということだ。少しは利益を残して。これは年間売り上げが億単位の企業だからできるので、自由であるが極小企業ではなかなか難しい。だからこそこちらとしてはコラボ、協働という発想があるのだけれどもパートナーを選ぶのが難しい。

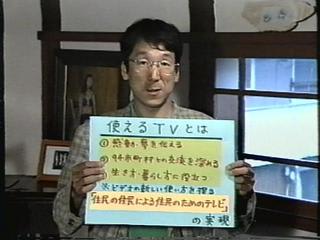

さて、写真は平成8年の7月の私だ。平成7年秋にテレビ局を退職し、準備を整え翌8年の春から立ち上げた住民制作番組の第1号「使えるTV」だ。熊本市内の熊本ケーブルネットワーク(当時の社名)と合意してできた番組で、制作・著作はプリズムだ(当時は任意団体、まち創り応援団プリズム)。予算ゼロのスタートなので最初は一人で始めたが、仲のいい制作会社の協力でそれなりのカタチを作れた。いまだにご迷惑ばかりおかけしているのでそろそろ恩返しをしなければいけないと思いつつ、11年がたつ。コンセプトははっきりしている「住民の住民による住民のための番組」「地域づくりを応援する番組」だ。だからこそ住民誰でもが「使えるテレビ」という意味で番組タイトルがある。

この番組がいわゆる住民スター誕生の登竜門になっていった。山江村の松本さんやお杉ばあさん(杉松さん)、後にNPOを共に作ることになる、くまもと未来国体の澤さん、吉村さん、東京の高橋さん、中にはタレントになっていった人もいるし、局のアナウンサーやイベント司会・・。山江村長になった内山さん、大分の町議にこの前なった佐藤さん・・・、etc.実に多士済々の方が使ってくれた。「使う」「使える」ということも幅広く捉えているが、人によっては、「普通の住民ではないのでは?」「意識が高い人だから使える」などという声もあるが、それでいいと思っている。「使う」というのはやはり「使う主体性」がいる。使う必要性のない人に使ってといってもだめなので、「使いたい」と本当は考えていても「使えないはず」と思い込んでいる人を開拓することに専念してきた。だから熊本市内のCATVなのに、最初から全国、世界の人々に使ってもらう気で動いた。まずは自分が各地、海外へ出かけると使った。

インターネットの登場で市民メディアといわれるものがいっぱいできて、非常にいい環境になってきたと喜んでいる。しかし、共通の悩みは仲間が見つからないということ、制作する能力が追いつかないということ、追いついてもコンテンツとしての中身が弱い、ということだと思う。我々はスタート時からこれらすべてが想定内だったのでひたすら「使いたい人が、使いたいように、使いたい時だけ、使う」に徹してきた。誰もいないときはどうする?・・・、答えは簡単、「私が全部使う」だ。山江村の松本さんに学んだことだが(二つ前のブログ参照)まずは他者(ひと)のたんぼをする。ずーっと回って、終わったら初めて自分の田んぼに植えて、刈り取って、もみすりをするということをやってきた人だ。落ちこぼれではあったが2年間、米作りの弟子入りをして体験的に学んだことだ。

住民ディレクターの原型はテレビの中で培ってきた自分自身のアイデンティティー発見プロセスでもある。その基本はコミュニケーション、交流だ。地域づくりのディレクター、プロデューサーという捉え方とそのような住民ディレクター、プロデューサーがつながれば新しい住民のコミュニケーションが始まるはずだ。というもうひとつの住民によるマス・コミュニケーションの可能性も模索してきた。大地に根ざしたコミュニケーションが「ミニ」ではなく「マス」につながると地域づくりにさらに強力な力を発揮するはずだと考えてきた。(不定期に続く予定です)