こちらがメインの洞窟の入口です。

お寺の入口に必ずいらっしゃる魔を寄せ付けない仁王像。

これはかなり力作で良い作品でした。

あ、作品と言ったらアカンか。(笑)

【洞窟内】

おー、これはなかなか立派な洞窟やん。

もっと狭いかと思ってたけど本格派です。

期待は高まりますね。

【夢牛】

初代院主が夢で見た牛だそうです。

この牛は後に続く阿鼻叫喚の世界の軽いジャブです。

とても可愛いです。(笑)

【大黒天】

外は結構暑かったけど洞窟内はさすがに涼しい。

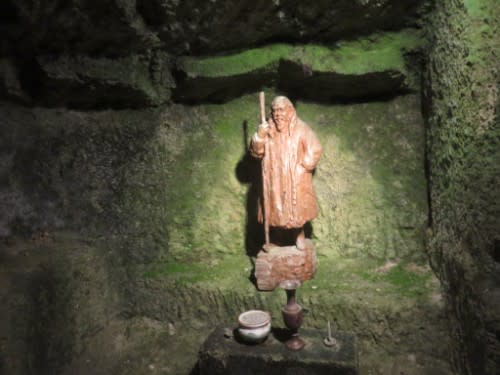

【銅像】

修験者と奉行様でしょうか。

これはよく分かりませんでした。

というか何でもありですね。

【釈迦一代記】

ここはお釈迦様ゾーンになります。

このレリーフはなかなかの力作だと思います。

しかしお釈迦様最期の涅槃が無いのが残念ですね。

【釈迦誕生仏】

これは顔というか目が怖すぎですね。

【仏像】

【鬼子母神】

【平和地蔵】

【洞窟内】

あの後ろ姿はスーパースターの阿修羅像じゃないですか。

【薬師瑠璃光如来】

【招き猫】

こんな所に場違いな。(苦笑)

【初代院主】

【阿修羅像】

興福寺の阿修羅像の慈悲ある何とも言えない表情とは全然違う。

あの表情だからこそみんなが惹きつけられるんですよね。

【胸像】

誰?

【ドア】

あのドアの先に何か恐ろしい目に見えない異形のモノがいそうで、

さすがにドアを開けませんでした。(号泣)

【彫刻】

ウサギやら仏頭等が安置されていました。

何か常人が分からないコンセプトがあるのでしょうか。

現代アートの走りでしょうか。(^^;

【仏頭】

何ともいえない顔をされています。

【牛頭】

【少年地蔵尊】

少年の地蔵尊は初めて見ました。

まぁ、何でもありです。(笑)

【仏像】

【仏頭】

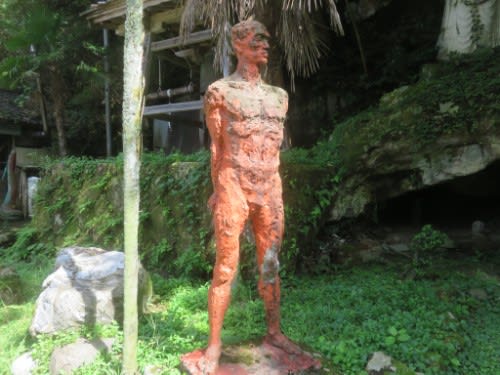

【ヤクシニー像】

えーと、これは芸術なんでモザイクはかけません。(笑)

【獅子】

【ミトゥナ像】

ヒンドゥー教寺院の建築外観によく掘られるそうで、

インドの宗教は極端に禁欲苦行者がいる一方、

豊潤なエロティシズムの追求も重要とのこと。

勉強になります。(笑)

【石像】

女性の像ですね。

これもヒンドゥー教の影響が色濃く表現された石像です。

この踏まれているのは日本でいう餓鬼でしょうか。

【ミトゥナ像】

エロ表現極まれり。

凄い作品ですね~。

逆さまになっている男は女のアソコを触っているし。(^^;

浄土真宗ならいざ知らず、禅宗の僧侶が見たら卒倒しますね。

こちらもなまめかしい表現です。(^^;

これもよく見れば強烈です。

向かって右側はシックスナインをしてるし、

真ん中は正常位でヤってるし、左側はバックでヤってます。

昔の人もシックスナインやバックでヤってたのか。

うん、勉強になります。(笑)

これにてエロゾーン終了。

ここは子供と来たらアカンやつ。(笑)

【裸婦像】

これが普通に見えてくるわ。(笑)

エロゾーンの次は地獄ゾーンになります。

次回まで少々お待ちを。