続いて日蓮宗の幸国寺というお寺へ。

この界隈は日蓮宗のお寺が多いようですね。

所在地:東京都新宿区原町2丁目20

宗派:日蓮宗

御本尊:日蓮上人像(除厄布引祖師)

創建:寛永7年(1630)

開山:中明院日観上人

開基:加藤清正

【縁起】

日蓮宗・正定山幸国寺は寛永7年(1630)日観上人によりこの地に創建された。

山門は明治維新後に譲りうけた田安家の屋敷門である。

本堂に安置されている日蓮上人像は古くから布引の御影として悪病除けの信仰を集め、

堀の内妙法寺、谷中瑞輪寺の両祖師とともに江戸の三高祖の一つとして有名であった。

境内には江戸幕府の勘定奉行や道中奉行などをつとめ、

能吏として知られた石川忠房の墓や、

幕末維新期に相撲界で活躍した大関綾瀬川山左衛門の墓の他、

儒者、医者などの墓、イチョウの大木がある。

【参道】

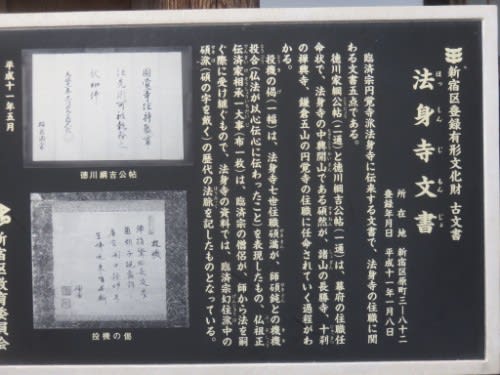

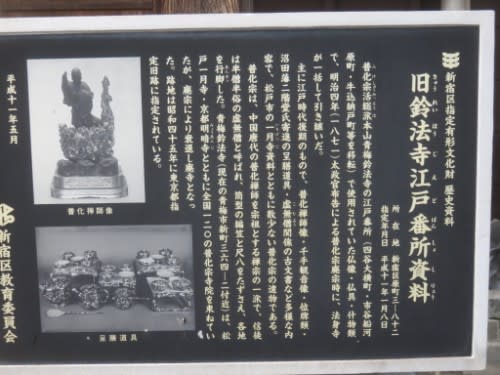

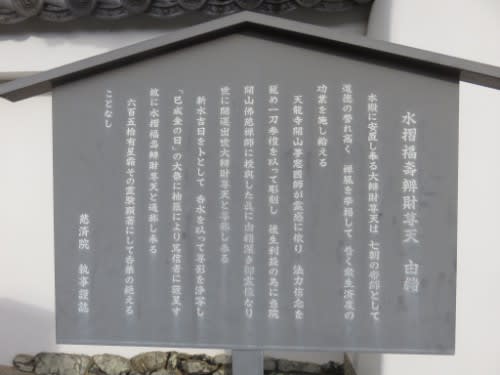

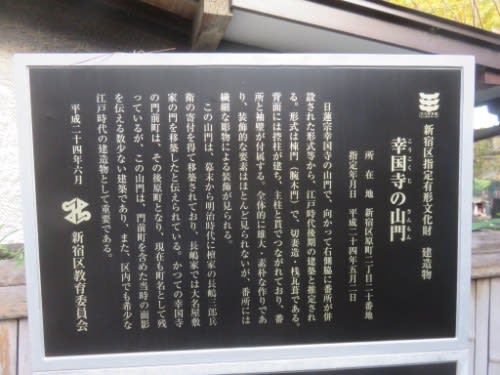

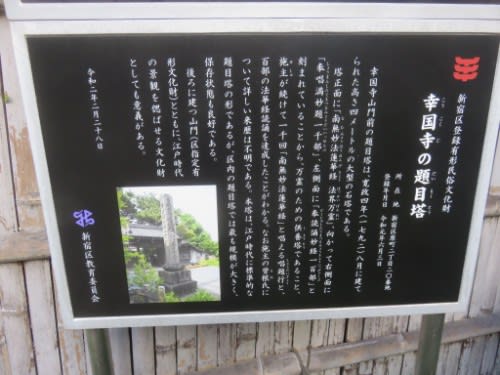

【案内板】

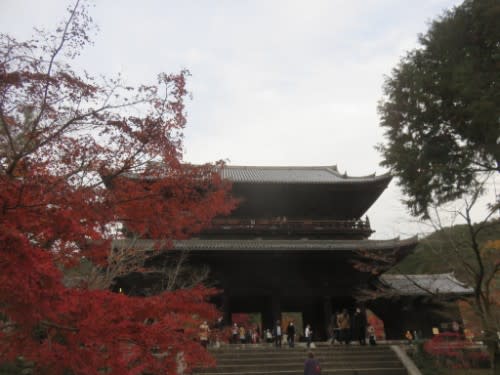

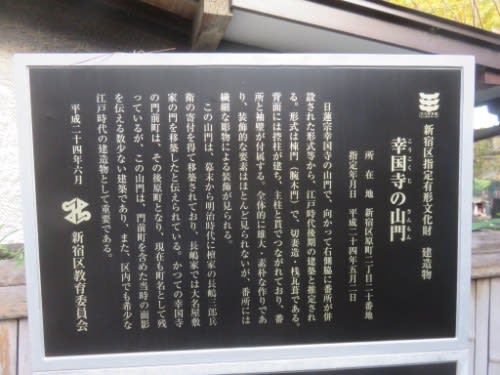

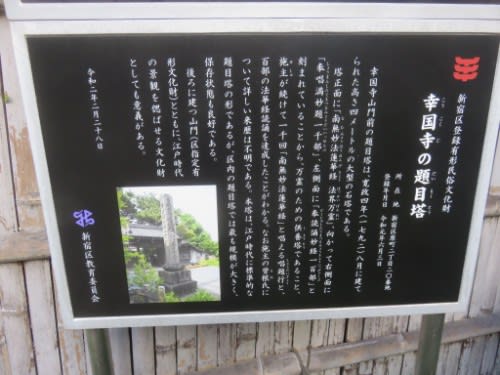

【山門・御題目石】

【瑠璃堂】

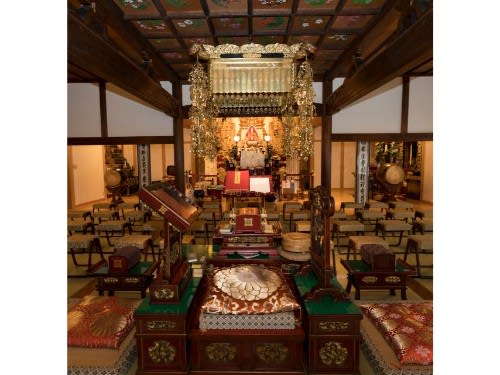

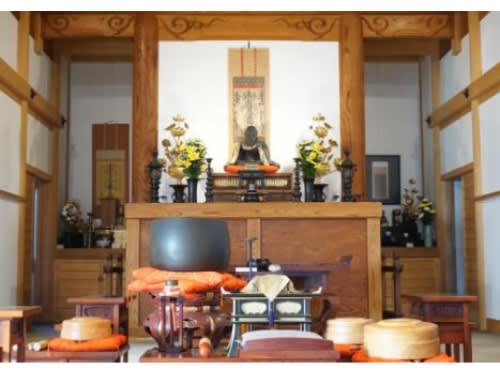

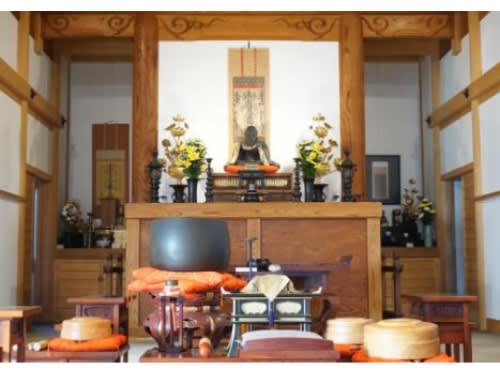

【本堂】

本堂は閉まっていましたがちょっとだけ隙間があって内陣見られました。

画像はネットで拾ったもの。

あっさりとした内陣ですね。

【浄行菩薩】

【法界塔・永代供養塔】

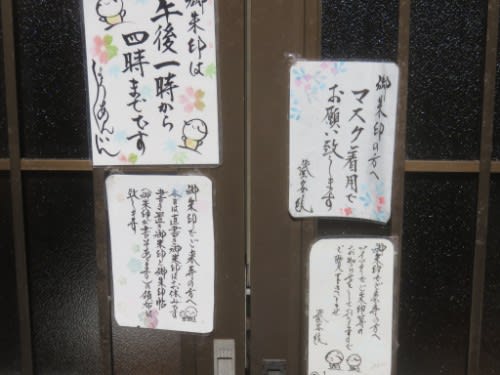

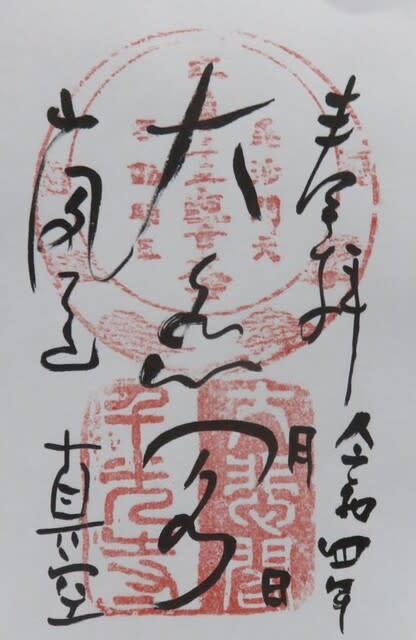

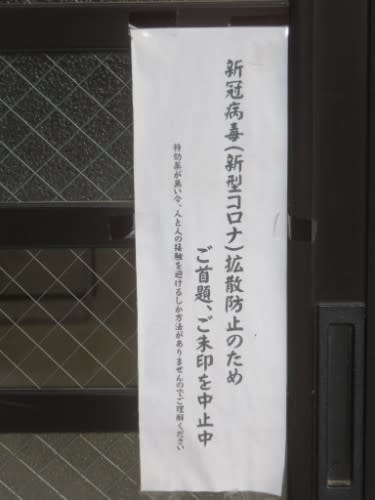

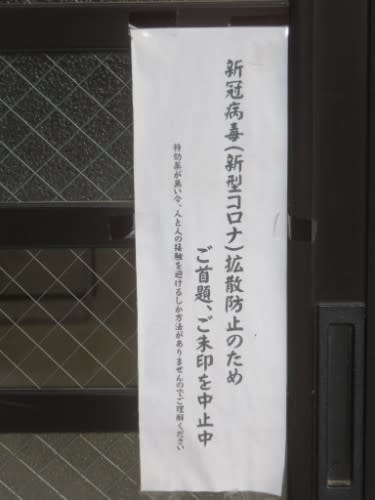

【案内】

残念ながらコロナで授与は中止されていました。

コロナいい加減にしてくれ。

この界隈は日蓮宗のお寺が多いようですね。

所在地:東京都新宿区原町2丁目20

宗派:日蓮宗

御本尊:日蓮上人像(除厄布引祖師)

創建:寛永7年(1630)

開山:中明院日観上人

開基:加藤清正

【縁起】

日蓮宗・正定山幸国寺は寛永7年(1630)日観上人によりこの地に創建された。

山門は明治維新後に譲りうけた田安家の屋敷門である。

本堂に安置されている日蓮上人像は古くから布引の御影として悪病除けの信仰を集め、

堀の内妙法寺、谷中瑞輪寺の両祖師とともに江戸の三高祖の一つとして有名であった。

境内には江戸幕府の勘定奉行や道中奉行などをつとめ、

能吏として知られた石川忠房の墓や、

幕末維新期に相撲界で活躍した大関綾瀬川山左衛門の墓の他、

儒者、医者などの墓、イチョウの大木がある。

【参道】

【案内板】

【山門・御題目石】

【瑠璃堂】

【本堂】

本堂は閉まっていましたがちょっとだけ隙間があって内陣見られました。

画像はネットで拾ったもの。

あっさりとした内陣ですね。

【浄行菩薩】

【法界塔・永代供養塔】

【案内】

残念ながらコロナで授与は中止されていました。

コロナいい加減にしてくれ。