本日最後の参拝となるのが玉鳳院。

通常は非公開ですが京の冬の旅で公開しておりましたので、

今日のタイミングで訪れました。

こちらには何しろ我が御屋形様の武田信玄公の供養塔があるので、

参拝はMUSTでございます。

所在地:京都府京都市右京区花園妙心寺町57

宗派:臨済宗妙心寺派

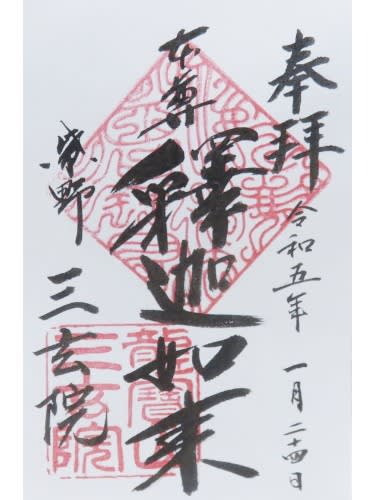

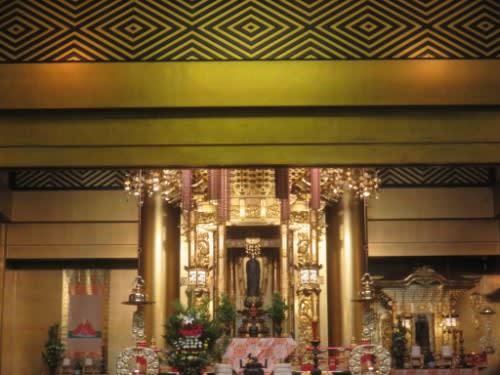

御本尊:釈迦如来

創建:不明

開山:無相大師(関山慧玄)

【縁起】

花園法皇がその離宮を改めて妙心禅寺とし、関山慧玄を迎えた時、

参禅する場所として丈室の後方に新たに構えた建物が玉鳳院である。

玉鳳院は法皇が建てた山内最古の塔頭寺院である。

現在の建物は明暦2年(1656)の再建になり、

花園法皇の法体木像を安置している。

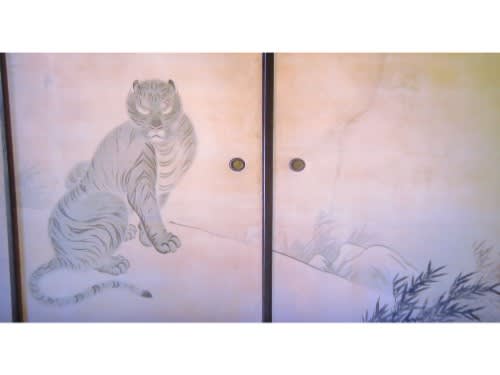

檜皮葺屋根の寝殿風の方丈は、狩野永真(安信)や洞雲(益信)の筆と伝わる

障壁画「麒麟図」「竜図」「秋草図」などで飾られている。

今日、院内には山内最古の建物である開山堂をはじめ、

玉鳳院方丈、庫裏、鐘楼、祥雲院殿霊屋などが擁され、

妙心寺開創以来の由緒を持つところとして聖域視されている。

豊臣棄丸所用の木造玩具船(重文)を有する。

【山門】

【向唐門】

開いているのを初めて見ました。

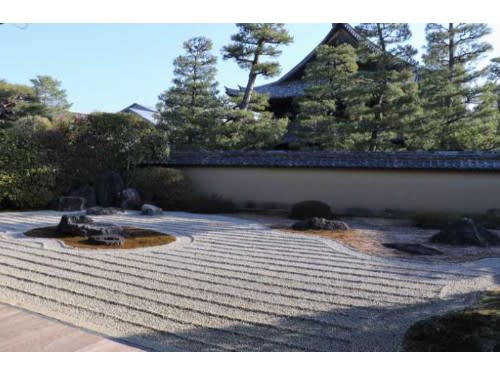

【方丈】

絶賛工事中でしたが拝観することは可能でした。

【平唐門】

この穴は応仁の乱の時のヤジリの痕だそうです。

【方丈】

玉座もありこれぞThe京都の方丈です。

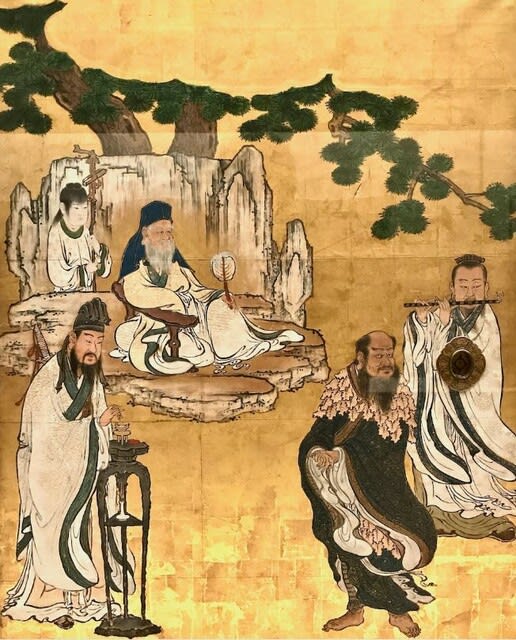

【竜図】

堂内はおろか庭園も撮影禁止でしたので、

画像はネットで拾ったものです。

【麒麟図】

狩野永真や洞雲の筆とされる障壁画。

【微笑庵】

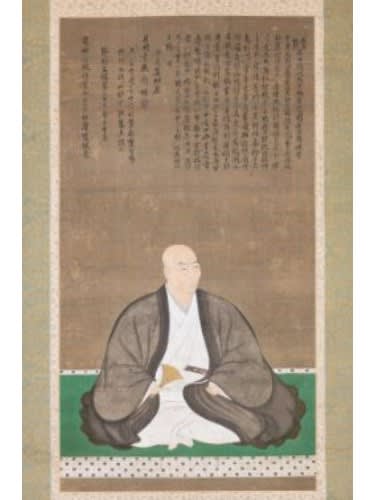

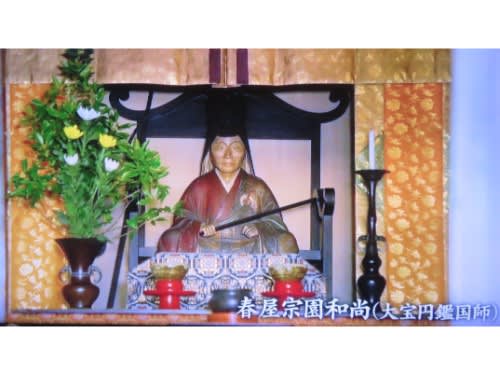

こちらは開山堂にあたり関山慧玄の遺骸がこの微笑庵に安置されている為、

妙心寺の中でも最も大切な場所だそうです。

関山慧玄は朝廷から本有円成、仏心、覚照、大定聖応、光徳勝妙、自性天真、

放無量光の国師号が与えられ、また、明治天皇から無相大師と追諡された程の高僧。

ちなみに大師号で一番多いのは50年に一度贈られる法然上人が8回です。

【霊屋】

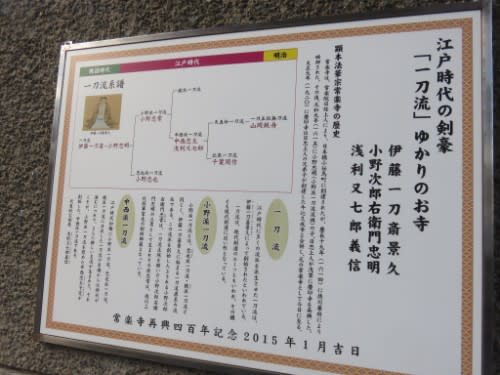

【供養塔】

開山堂の横に武田信玄、武田勝頼、武田信勝、武田信豊の供養塔と、

向かって左側に織田信長と織田信忠の供養塔がありました。

初めて見た時は驚きと共に感動したもんです。

妙心寺の中で最も重要な開山堂の横に供養塔があるとは、

さすが超有名武将達だけありますね。

【養源院】

妙心寺中興開山日峰宗舜禅師の塔所。

【蓮池】

【サギ】

これにて本日の参拝終了。

【昼食】

花園会館にある花ごころで昼食。

さて、これから職場へ行きますか。

しかし昼から仕事なんてしたくないわ~。(^^;