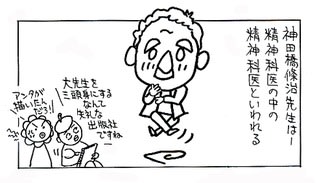

神田橋先生の著書、目次は今のところ以下の予定です。

第一章 発達障害者は発達する

第二章 せめて治そう! 二次障害

第三章 問題行動への対処 「未熟な自己流治療法」という視点

第四章 発達障害と教育・しつけ

第五章 治療に結びつけるための診断とは?

第六章 一次障害は治療可能なのか?

第七章 養生のコツをつかむコツ 代替療法とEBM

第一章はイントロ。神田橋先生が発達障害をどのように見ているかのお話です。

第二章では解離性障害、フラッシュバック、気分障害、双極性とうつ、統合失調症と発達障害の鑑別、境界例と発達障害などの話題が盛り込まれています。

第三章では問題行動の対処に焦点を当てます。リストカット、自傷、暴力、引きこもり、不登校などです。

第四章はボーナスみたいなものでしょうか。神田橋先生は成人のお医者様ですが、児童も結構診ていらっしゃるようです。そこで、教育やしつけに対するお考えを伺いました。先生が教育やしつけについて語るのは結構珍しいのではないでしょうか。

第五章は「診断が治療に結びついていない」現状を解決するための提案。「治療なき診断はただの粗探し」。これが先生の信念のようです。

第六章は提言+具体的な提案です。私は「画期的」と思いましたが、判断はそれぞれ読者におまかせします。医療従事者・支援職、保護者・当事者とさまざまな立場でのお考えが湧いてくるでしょう。とくに次世代の研究者の方には。

第七章は発達障害者版「養生のコツ」。お祭りご参加の皆様が盛り上がっていたのもここが主でしたね。お祭り見物しながら先生に皆さんの疑問をばんばんぶつけ、原稿を追加していきました。皆様編集へのご協力ありがとうございます。おかげさまで多くの方の関心にこたえられる本になったと思います。

「治療者と受益者にフラットな情報を」というのが先生のお考えなので、そのあたりに気を使いました。

なんだかこの本を作っていて自分も頭がよくなった気がします。たぶん誤解ですが。

私には第三章がとても参考になりました。自分の問題行動への対処法が見つかったというか。これも誤解かもしれませんが、少なくともこれまで私は、神田橋先生に一度も逆らっていません。

ここでも書籍情報等つぶやいています。フォローもロムもご自由に。