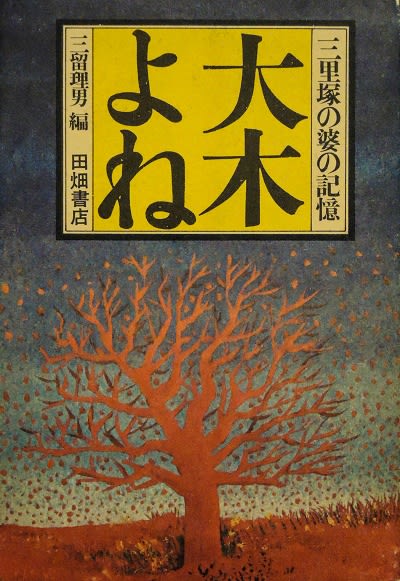

三留理男『大木よね 三里塚の婆の記憶』(田畑書店、1974年)を読む。

1966年、佐藤政権は三里塚を空港建設の場所として決定した。それはあまりにも一方的であり、どけと言われた住民は強く反発した。これが大きな反対闘争となっていったのは、強権的な方法であったことに加えて、個々の人生は経済や産業といった大きな目的に劣後するという大前提を許せないと考えた者が多かったからでもあるだろう。三里塚だけでなく、このあり方は今に至るも変わっていない。

もっとも、故・大木よねさんにとって、反対する理由はもっと感覚的なものであった。アサリの行商など自分がした仕事の長さをほとんど記憶せず、何度か結婚した相手の名前を1人を除いて忘れてしまい、それを訊かれることを嫌っていた。相手を生身の人間とみることのない剥き出しの暴力への反発が全てであったように思える。そしてその反発は、人糞を入れた袋を爆弾として使うほど苛烈なものだった。

著者は、「民衆からみた歴史」などという見立てはウソだという。ウソかどうかはともかく、その見立ては構造となり、大文字の歴史の一部となってしまうことは確かである。大きな物語からではなく、ひとりひとりに「なって」、問題を視なければならないことは、大津幸四郎・代島治彦『三里塚に生きる』のタイトルにも反映されているように思える。

●参照

大津幸四郎・代島治彦『三里塚に生きる』

『小川プロダクション『三里塚の夏』を観る』

萩原進『農地収奪を阻む―三里塚農民怒りの43年』

鎌田慧『抵抗する自由』 成田・三里塚のいま

鎌田慧『ルポ 戦後日本 50年の現場』

ええじゃないかドブロク