先日、院長先生が怪我をした高校生の治療をしていたときにRICE処置の話をしていました。RICE処置は応急処置の基本ですので説明しておきたいと思います。

RICE(ライス)とは処置の頭文字をとって呼ばれています。

REST (レスト)・・・・安静にする

ICE (アイス)・・・・患部を冷やす

COMPRESSION(コンプレッション)・・・・圧迫する

ELEVATION(エレベーション)・・・・患部を高く保つ

です。それぞれ説明していきます。

REST (レスト)・・・・安静にする

●試合や練習を一時中断して安静にすることは、どんなケガであっても同じです。運動中止直後の安静は腫れや炎症を抑え、出血を最小限に食い止めることができます。固定には副木を利用するのが最適ですが、なければ手近にあるダンボールや板などなんでも構いません。

●その後の処置による患部の安静にはテーピングやギプス、松葉杖やクラッチの補助を用います。障害個所を早く動かしすぎると内出血などを増すだけでなく、機能障害も悪化させる恐れがあり、回復を長引かせます。ケガの状態を満足に確認しないままプレーを続行するのは避けましょう。

ICE (アイス)・・・・患部を冷やす

●突き指や捻挫、靭帯の損傷、骨折、打撲などではほとんどの場合、内出血と腫れが見られます。これらを最小限に食い止めるもっとも有効な手段が冷却です。腫れ上がる前、つまりケガの直後に行うのがポイントです。

●受傷後の冷却は組織の代謝を下げ、組織が必要とする酸素の量を減らします。その結果、組織の壊疽を防ぎ、周囲の正常な細胞を守ることになるのです。しかし、長い間冷やしすぎると細胞もダメージを受けてしまいます。

●最良の冷却方法は、氷を使ったアイスパックを皮膚に直接当てることです。凍らせたゲルパックはアイスパックよりも冷却温度が低いので、皮膚に直接当てないようにします。アイスパックを当てている時間は最高20分にとどめ、感覚がなくなればそのときに取り去ります。そして寝るまで1時間から1時間半ごとに冷却を繰り返します。障害の程度や範囲によって24~72時間これを続けます。

●ここからは、冷却時の注意事項について具体的に解説します。冷却する時間は10~20分程度が一般的ですが、その人の体質などによって適切な冷却時間は異なります。そこで、時間の目安とともに自分自身の感覚も目安として利用します。冷却するとまずジーンとする痛みを感じます。その痛みはやがて暖かく感じられるようになり、その後ぴりぴりと針に刺されるように感じます。そして、最終的に感覚がなくなります。即ち、冷却によって[痛い→暖かい→ぴりぴりしびれる→感覚がなくなる]という四つの段階をとおるのです。これを通り越して再び痛みが出始めたら、凍傷の危険性があるので冷却を止めます。基本的には感覚がなくなるまで冷却することです。

COMPRESSION(コンプレッション)・・・・圧迫する

●ほとんどの急性の障害では、すぐに圧迫を加えることは冷却と高挙とともに重要であると考えられています。腫れてくる前、つまり冷却と同時に行うのが理想的です。

●患部を圧迫することは、内出血と血腫の形成を軽減します。また圧迫することで組織間に浸出液が浸透するのを防ぎ、その吸収も促進します。ただし、あまり圧迫が強いと血液などの循環がわるくなり、症状を悪化させる可能性があるので注意が必要です。

●障害をうけたら、腫れが出てきそうな部分にパッドやフェルト、スポンジなどを当てて軽く圧迫する程度に包帯やテープを巻きます。このとき、水につけたパッドを冷凍室で冷やしておいたものがあれば、圧迫と冷却を同時に行うことができます。また、ぎりぎりと締め付けるようにはせず、パッドがずれない程度にやや強く巻くようにします。冷却は断続的に行いますが、圧迫は一日中続けます。

ELEVATION(エレベーション)・・・・患部を高く保つ

●エレベーション(高挙)とは、患部を心臓より高い位置に持ち上げることです。冷却・圧迫とともに高挙は内出血の軽減に役立ちます。

●患部を心臓よりも高い位置に持ち上げることで、流れ込む血液やリンパ液の量が減り、逆に出て行く量が増えるので、腫れを抑えて早く引かせることができるのです。

●高挙の手法は、手ならば三角巾などでつり、足ならば横になって足の位置を高く保つなどです。特に足は腫れが出やすいので、応急処置後の何日間かは就寝時に高挙を保つようにするとよいでしょう。

RICE(ライス)とは処置の頭文字をとって呼ばれています。

REST (レスト)・・・・安静にする

ICE (アイス)・・・・患部を冷やす

COMPRESSION(コンプレッション)・・・・圧迫する

ELEVATION(エレベーション)・・・・患部を高く保つ

です。それぞれ説明していきます。

REST (レスト)・・・・安静にする

●試合や練習を一時中断して安静にすることは、どんなケガであっても同じです。運動中止直後の安静は腫れや炎症を抑え、出血を最小限に食い止めることができます。固定には副木を利用するのが最適ですが、なければ手近にあるダンボールや板などなんでも構いません。

●その後の処置による患部の安静にはテーピングやギプス、松葉杖やクラッチの補助を用います。障害個所を早く動かしすぎると内出血などを増すだけでなく、機能障害も悪化させる恐れがあり、回復を長引かせます。ケガの状態を満足に確認しないままプレーを続行するのは避けましょう。

ICE (アイス)・・・・患部を冷やす

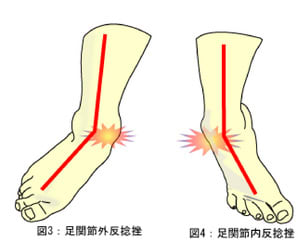

●突き指や捻挫、靭帯の損傷、骨折、打撲などではほとんどの場合、内出血と腫れが見られます。これらを最小限に食い止めるもっとも有効な手段が冷却です。腫れ上がる前、つまりケガの直後に行うのがポイントです。

●受傷後の冷却は組織の代謝を下げ、組織が必要とする酸素の量を減らします。その結果、組織の壊疽を防ぎ、周囲の正常な細胞を守ることになるのです。しかし、長い間冷やしすぎると細胞もダメージを受けてしまいます。

●最良の冷却方法は、氷を使ったアイスパックを皮膚に直接当てることです。凍らせたゲルパックはアイスパックよりも冷却温度が低いので、皮膚に直接当てないようにします。アイスパックを当てている時間は最高20分にとどめ、感覚がなくなればそのときに取り去ります。そして寝るまで1時間から1時間半ごとに冷却を繰り返します。障害の程度や範囲によって24~72時間これを続けます。

●ここからは、冷却時の注意事項について具体的に解説します。冷却する時間は10~20分程度が一般的ですが、その人の体質などによって適切な冷却時間は異なります。そこで、時間の目安とともに自分自身の感覚も目安として利用します。冷却するとまずジーンとする痛みを感じます。その痛みはやがて暖かく感じられるようになり、その後ぴりぴりと針に刺されるように感じます。そして、最終的に感覚がなくなります。即ち、冷却によって[痛い→暖かい→ぴりぴりしびれる→感覚がなくなる]という四つの段階をとおるのです。これを通り越して再び痛みが出始めたら、凍傷の危険性があるので冷却を止めます。基本的には感覚がなくなるまで冷却することです。

COMPRESSION(コンプレッション)・・・・圧迫する

●ほとんどの急性の障害では、すぐに圧迫を加えることは冷却と高挙とともに重要であると考えられています。腫れてくる前、つまり冷却と同時に行うのが理想的です。

●患部を圧迫することは、内出血と血腫の形成を軽減します。また圧迫することで組織間に浸出液が浸透するのを防ぎ、その吸収も促進します。ただし、あまり圧迫が強いと血液などの循環がわるくなり、症状を悪化させる可能性があるので注意が必要です。

●障害をうけたら、腫れが出てきそうな部分にパッドやフェルト、スポンジなどを当てて軽く圧迫する程度に包帯やテープを巻きます。このとき、水につけたパッドを冷凍室で冷やしておいたものがあれば、圧迫と冷却を同時に行うことができます。また、ぎりぎりと締め付けるようにはせず、パッドがずれない程度にやや強く巻くようにします。冷却は断続的に行いますが、圧迫は一日中続けます。

ELEVATION(エレベーション)・・・・患部を高く保つ

●エレベーション(高挙)とは、患部を心臓より高い位置に持ち上げることです。冷却・圧迫とともに高挙は内出血の軽減に役立ちます。

●患部を心臓よりも高い位置に持ち上げることで、流れ込む血液やリンパ液の量が減り、逆に出て行く量が増えるので、腫れを抑えて早く引かせることができるのです。

●高挙の手法は、手ならば三角巾などでつり、足ならば横になって足の位置を高く保つなどです。特に足は腫れが出やすいので、応急処置後の何日間かは就寝時に高挙を保つようにするとよいでしょう。