<1900> 余聞・余話 「続・花のつき方について」 (勉強ノートより)

それぞれに生きゐる証の花にして草木の花のその麗しさ

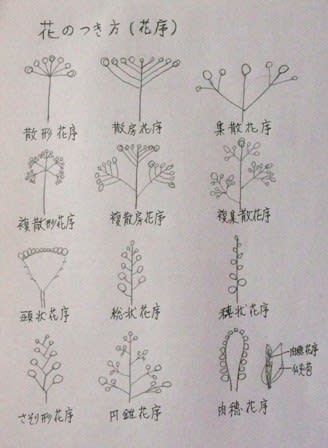

花序の形は多様であるが、概して言えば、無限花序と有限花序に分類され、これらが更に幾つかの花序の型に分けられる。花序の型は科や属のレベルでほぼ一定しているので、重要な分類の形質になっていると言われる。無限花序は求心花序とも呼ばれ、花は普通下から上に向かって咲き、最後に最上部の花が開く。分枝様式で言えば、単軸分枝によって形成され、形態的には総穂花序(総房花序)としてまとめられる。

これに対し、有限花序は遠心花序とも呼ばれ、花は最上部の頂花から咲き始め、下に向かって咲き進む。分枝様式で言えば、仮軸分枝によって形成され、形態的には集散花序としてまとめられる。しかし、例外もあり、例えば、ワレモコウ属のように有限花序と無限花序とに分れ、一致しないものも見られる。では、どのような花序があるか、見てみたいと思う。

(Ⅰ)無限花序 (求心花序)

総状花序―――――花は多数、有柄で、花序軸にほぼ均等につき、花柄の長さがほぼ等しいもの。<例>サラシナショウマ、アケビ属、ユズリハ属、ヤマゴボウ属、イチヤクソウ科、イワカガミ属、オカトラノオ、ヌマトラノオ、チャルメルソウ属、ナシ属、アカバナ属、スズラン属、ユキザサ属、ウリハダカエデ、オニドコロ、マイヅルソウ属。ギボウシ属。

穂状花序―――――花は多数、無柄で、花序軸にほぼ均等につくもの。(1)穂状花序(花序がほぼ直立するもの)<例>ドクダミ、ハンゲショウ、フタリシズカ、ヒトリシズカ、ワレモコウ属、オオバコ属、キブシ、ヒルムシロ属、ミョウガ、シライトソウ属、クワ属。(2)尾状花序(花序は細く、単性花を穂状につけ、普通下垂するもの)<例>サワグルミ属、コナラ属、シイ属、クリ属、ハシバミ属、カバノキ属、シデ属等の雄花序。ヤナギ属。(3)肉穂花序(花序軸が多肉になるもの)<例>サトイモ属、テンナンショウ属、ミズバショウ属、シュロ、ショウブ属。(4)小穂(花は小形で、鱗片状の苞葉に腋生し、苞葉が重なり合うもの)<例>タデ属、キンミズヒキ属、ワレモコウ属、ガマ属、ナギナタコウジュ属。

散房花序―――――花は多数、有柄で、互生するが、下の花柄ほど長く、全体がほぼ倒円錐形になるもの。<例>フサザクラ、ツツジ属の大部分、エゴノキ属、シモツケ、ヤマザクラ。

散形花序―――――散房花序に似るが、節間が全く伸長せず、傘形になるもの。<例>トチバニンジン、サクラソウ、イケマ、カモメヅル、ショウジョウバカマ、ツバメオモト、ネギ属、ヒガンバナ属、サルトリイバラ属。

頭状花序―――――花序軸の先に2個以上の無柄の花がつくもの。<例>マツムシソウ、キク科(1花の場合もある)、ホシクサ科。

(Ⅱ)有限花序 (遠心花序)

単頂花序―――――花が花茎の先に単生する場合と葉腋や枝先に単生する場合がある。<例>ハス、コオホネ、ミスミソウ、スミレなどの無茎種。カタクリは花茎につき、ホオノキ、コブシ、ヤブツバキ、カキノキ、ギンリョウソウ、バイモなどは葉腋や枝先につく。

単出集散花序―――枝がⅠ節に1本生じるもの。(1)単散花序(枝が主軸に互生するもの)<例>ヌカボシソウ。(2)巻散花序(主軸に対し、常に遠い側に分枝し、一平面に渦巻きになるもの)<例>キュウリグサ、ムラサキ、ワスレナグサ。ルリソウ。(3)扇状花序(一平面内で左右交互に分枝するもの)<例>ゴクラクチョウカ。(4)かたつむり形花序(かたつむり形集散花序・同一方向に直角な面に分枝し、立体的な渦巻きになるもの)<例>キスゲ。(5)さそり形花序(さそり状集散花序・左有相互に直角な面で分枝し、立体的になるもの)<例>ツユクサ、ムラサキツユクサ。

二出集散花序―――枝がⅠ節に2本生じるもの。<例>センニンソウ属、ツメクサ属、ナデシコ属、フシグロ属、ヤドリギ属、ニシキギ属、ツルウメモドキ属。

多出集散花序―――枝が1節に3本以上生じるもの。(1)多散花序(節間や花柄が明らかなもの)<例>キリンソウ属、コアジサイ、アジサイ、シナノキ、ヤブガラシ、ミズキ、ガマズミ属。(2)団散花序(節間や花柄が短縮し、はっきりしないもの。<例>ミズ属、ウワバミソウ属、レンプクソウ属。(3)椀状花序(杯状花序、壷状花序・花は全て頂生し、椀状の総苞に包まれるもので、中心に1個の雌花があり、周辺に複数の雄花があり、花序1つが単一の花のように見えるので偽花と見なされる。<例>トウダイグサ属。(4)隠頭花序(いちじく状花序・花序軸が多肉化し、中央が窪んで壷形になったもの。<例>イチジク属。

(Ⅲ)複合花序 (単一花序が組み合わさった花序)

同形複合花序―――同じ単一花序が組み合わさったもの。(1)複総状花序<例>アオキ属、ユキノシタ属。(2)複散房状花序<例>トベラ属、ナナカマド属、シモツケ。(3)複散形花序<例>オウレン属、セリ科の大部分。(4)複穂状花序<例>カモジグサ属。(5)複集散花序<例>オミナエシ属、カノコソウ属、アカネ属、ヘクソカズラ属。(6)藺状花序<例>イ。(7)輪散花序(対生する葉の腋に生じる2個の集散花序を合せたもの)<例>ハッカ属、オドリコソウ属、ラショウモンカズラ、クルマバナ。

異形複合花序―――2種類以上の花序が組み合わさったもの。(1)散形総状花序<例>ウド、ヤツデ、タラノキ。(2)さそり形総状花序<例>トチノキ。(3)頭状総状花序<例>オタカラコウ。(4)頭状穂状花序<例>モミジハグマ。(5)頭状散房花序<例>サワギク、シラヤマギク。(6)穂状頭状花序<例>マツカサススキ。(7)穂状総状花序<例>大部分のスゲ属、ヤマカモジグサ属。(8)頭状集散花序<例>コウガイゼキショウ。(9)密錐花序<例>ナギナタコウジュ属。(10)円錐花序(花序全体が円錐状になるもの)<例>ノリウツギ、ネズミモチ、アオキ(以上は複総状花序に由来)。ササ属、ヌカボ属(以上は穂状総状花序の花序に由来)。ウド、タラノキ(以上は散形総状花序に由来)。アキノキリンソウ、セイタカアワダチソウ(以上は頭状穂状花序に由来)。

以上のごとく、花は多様な形によって植物の本体に繋がってそれぞれにあることがわかる。この多様な花序の違いにはどのような意味があるのだろうか、定かでないが、顕花植物が環境に適合して生き長らえてゆく上のこれは葉のつき方と同じく、植物自身の工夫の1つの現れのように思えて来る。この多様こそが私たちの互いの生命に関わることを理解しなくてはならないことを思わせるところでもある。

写真は主な花序の模式図と花序の1例。上段左から散形花序のショウジョウバカマ、散房花序のフサザクラ、頭状花序のアザミ。下段左から総状花序のサラシナショウマ、単頂花序のバイモ、頭状総状花序のオタカラコウ、円錐花序のノリウツギ。