最終更新:2017.08.23

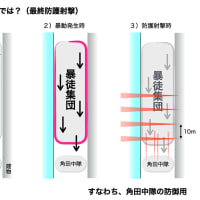

この記事は、《唐順山氏の逃避行と第38連隊の城内掃討》というタイトルだったが、陥落後の城内掃討における“虐殺”のケーススタディとして非常に雄弁であるので、タイトルを変更し、一部加筆修正した。

視点の違いでこれが“虐殺”の一場面に見えてしまうことがわかるはず。逆から見れば戦争の一環としての掃討戦。

《要点》

・靴店勤務の唐順山さんは、14日に南京城内の北側で日本軍に捕まり、危うく殺されそうになった。

・当該地区は、14日に第38連隊が掃討を行った。

・旅団命令は「尚抵抗の意思を有するもの散在」「南京北部城内及び城外を徹底的に掃蕩」

・さらには「各隊は師団の指示があるまで俘虜を受付くるを許さず」

・第38連隊の戦闘詳報死傷表によると、この掃討戦での死者はゼロ、負傷2名。

・武器弾薬損耗表では、銃弾約3千発、手榴弾2発を消費。

・『敵を殺さなければ、次の瞬間、こちらが殺される』という切実な論理(第三十三連隊第二機関銃中隊長)

・戦闘に市民を積極的に巻き込まんとする(=いわゆる「人間の盾」)中国側の考え方。

《唐順山さんの逃避行》

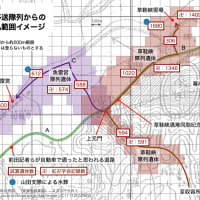

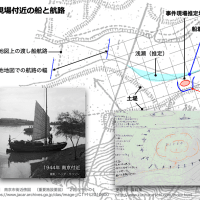

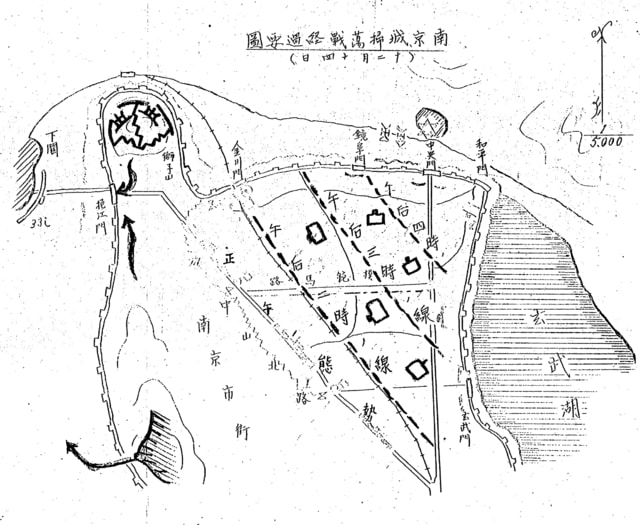

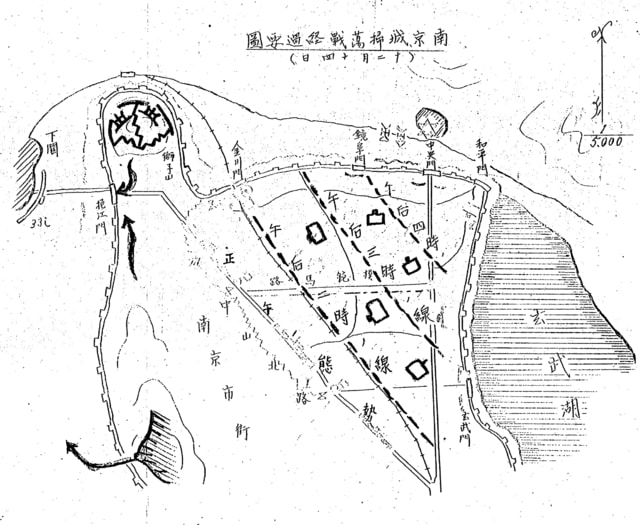

ある南京市民の証言に、逃避経路として地名がいくつも登場するので下図に示す。

逃避経路は勤務先の靴屋を基点にして10km程度と思われる。

三牌楼という地点が第38連隊の掃蕩エリアなので、そこで「十四日好奇心から日本軍を見ようとして捕まり」確保された様子。また、結果的には安全区の存在を知らず、一時的には安全区に進入しながらも、そうとは気づかず逃避し続けていた。

陥落前日(つまり12日)の夜には城内の中国兵の多くが次のように軍服を脱ぎ捨てて潜伏しているので、その集団に唐順山さんが紛れこんだ場合、日本軍の側には市民なのか敗残兵なのかの区別は容易にはつかない。

《全軍降伏なければ継戦中》

南京戦での、国民党軍の組織的抗戦は12月12日でほぼ収束した。12日の夕刻からは、城内でパニックになった中国兵が逃げるために城門に向かい、これを阻止する督戦隊に射殺されたり、殺到する群衆によって圧死する者が出たり、軍服を脱ぎ捨てて市民の衣服を強奪するなどの大混乱が生じた。

翌13日がいわゆる陥落日とされる日で、一部の選抜された日本軍の部隊が各城門から城内に進入している。この日以降は国民党軍は指揮官もなく組織的抗戦はしていないが、指揮官不在であるがゆえに全軍の降伏といった対処が不可能となった。特に城外ではなおも抗戦する国民党軍部隊もあった。

降伏がないということは当たり前だが戦闘継続中である。そのために、日本軍は中国兵を見つけ次第殲滅あるいは捕獲、という作戦を強いられることとなった。そして捕獲しても反撃を喰らうこともあった。

安全区については、開戦前から国際委員会の依頼に基づいて日本軍は攻撃を自粛していたし、陥落後も安全区内での戦闘を避けるべく配慮をしていたが、安全区外は戦場のままである。南京城内外で敵兵を捜索する行動中も、日本兵の証言にあるようにまさに『敵を殺さなければ次の瞬間、こちらが殺される』という状況だったことは容易に理解できる。

《戦闘の経過と証言》

日本軍は南面と東面から特に激しく攻撃した。

12月12日16時に南面の中華門の一角を占拠してから、翌朝までに反時計回りに城門を次々と占領した。翌13日に各城門から入城した兵士らの証言は以下のとおり、「誰もいない」というような証言や記録が多い。

ただ、翌日14日になると獅子山砲台付近では戦闘があったと第33連隊の人は証言している。

また、次の史料にもこの件が記されている。

《第38連隊による城内掃討》

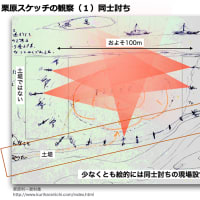

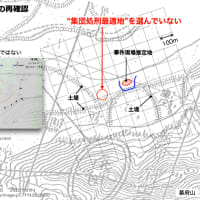

第38連隊の戦闘詳報によると次の図のように掃討が実施された。

すなわち、中山北路と呼ばれる斜めの直線道路に整列し、北東方向に向かって一斉に掃討を進行した。

その第38連隊の戦闘詳報をこの記事の末尾に掲載したが、この14日の掃討戦の要点を抜き出す。

★A:「城内には尚抵抗の意思を有する敵相当多数潜在しあるもの如し」との認識。

★B:歩兵第三十旅団命令「敵は全面的に敗北せるも尚抵抗の意思を有するもの散在す」「旅団は本十四日南京北部城内及び城外を徹底的に掃蕩せんとす」

★C:歩兵第三十旅団命令「各隊は師団の指示があるまで俘虜を受付くるを許さず」

★D:「南京城内には避難民相当多数ありたるも之等は一地区に集合避難しありて掃蕩地区内には住民殆ど無し」

★E:敗残兵の数は、少なくとも五、六千名。それらは、第三十六師の一部、教導総隊、清涼山砲台守備隊など。

★F:歩兵第三十八聯隊命令「敵は全面的に敗北せるも尚抵抗の意思を有するもの散在す」=旅団命令のまま。

★G:掃討終了後の21時の第38連隊命令でも「敗走せる敵は尚残留しあり」とある。

★H:「齟齬過失その他将来の参考と成すべき事項」にあるのは、隣の区域を掃討した第20連隊との区域重複のみ。

★J:戦闘詳報死傷表で死者はなし、負傷2名。

★K:武器弾薬損耗表で、小銃2,468発、機関銃500発、拳銃129発、手榴弾2発を消費したとある。

★L:俘虜7,200名は第十中隊が堯化門付近で捕らえたものを南京に護送したものとある。つまり、城内掃討では旅団命令通り俘虜は取っていない。

従って、後世の評価がどうであれ、この時点では第38連隊は敵と交戦している。誰もいなければ、銃弾約3千発、手榴弾2発を消費し、負傷兵が出るはずもない。

また、軍服を脱ぎ捨てた敗残兵を許すまじと思ったのか、「各隊は師団の指示があるまで俘虜を受付くるを許さず」★Cという非常に厳しい方針で臨んでいる。

《結論的考察》

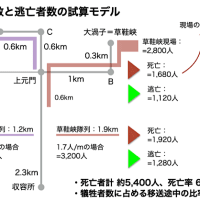

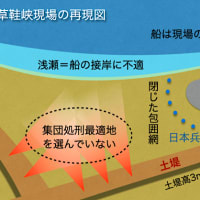

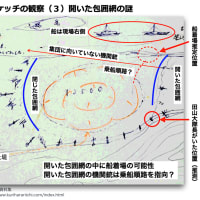

日本軍は南京城の南面と東面から特に激しく攻撃したため、中国側守備隊の戦線が崩壊しはじめ、中国兵が雪崩をうって城の北端に位置する挹江門から逃げ出そうとしたのが12日の夕方からである。この時に、以下のような状況になった。

従って、唐順山さんは12日夜には軍事的には空白地帯になってしまった城内南側に取り残され、約24時間遅れで夜陰に紛れて城内北方へ中国兵のあとを追うように逃避をした様子。

もし挹江門から脱出しようとしていれば、督戦隊に射殺されたり、門内で圧死していたかもしれない。

また、中国兵と一緒にうまく城門から外へ出られたとしても次のような運命が待っていた。

しかし、唐順山さんは「好奇心から日本軍を見ようとして捕まり」危うく殺されるところを結果的に「幸運にも」生き延びた。

ただ、前項の第38連隊の戦闘詳報を見てもわかるように、日本軍は完全に戦争の一環として掃討戦を展開している。しかも、敵である中国兵が軍服を脱ぎ捨てているから、容易に市民との判別はつかず、さらに戦闘詳報にあるように「掃蕩地区内には住民殆ど無し」と認識している。

よって、女性と子供と老人ならともかく、成人男性の場合は、そこに市民が紛れていても敗残兵と見做される危険性は極めて高かったと言える。

しかも、次のような状況である。

おそらくは、アフガニスタンやイラク、シリアなどでの市街地戦でも同じなのだろうが、市民の中に軍服を着用していない兵士が紛れ込むというのは(=戦時国際法上、交戦資格を有しないので捕虜の権利がない)市民の巻き添え犠牲が激増する大きな理由のひとつではないか。

今さらタラレバで言っても仕方がないが、この大西参謀の指摘が城内にも当てはまると考える。

なお、ラーベ日記を翻訳している方によれば、12月6日の「Huang大佐と興味深い協議」で、彼(=Huang大佐)は次のように主張したという。

つまり、大西参謀の指摘とは真逆の意識で、市民を巻き添えにして(=いわゆる「人間の盾」、中東の戦争でよく見かける)徹底抗戦する意識が中国側にあったものと思われる。言い換えれば、市民がそこにいることで日本軍が攻撃を躊躇するのならば(=この作戦を有効だと考える理由は、日本軍はむやみに市民を殺さないと知っていたから)、遠慮なく市民を巻き添えにしろ、という発想。

従って、一部にはこの唐順山さんの証言を“虐殺の証拠”とする主張もあるようだが、そう簡単に認定できる話ではないと考える。

なお、スマイス調査によれば、12月14日以降に2,000人強の市民が「兵士の暴力」で犠牲になっているが、この唐順山さんが殺されそうになったのと同様の状況で犠牲になった市民がいたことを示すものと言える。

《第38連隊による城内掃討の戦闘詳報》

件名標題(日本語)

南京城内戦闘詳報 第12号 昭和12年12月14日 歩兵第38連隊

レファレンスコード

C11111938000

南京城内戦闘詳報 歩兵三十八聯隊 昭和十二年十二月十四日

一、戦闘前における彼我形勢の概要

敵は南京西北部下関より揚子江北岸に敗走せしも我の進出急なりしため全く退路を扼止せられ(=阻止され)殆ど殲滅せられたるも城内には尚抵抗の意思を有する敵相当多数潜在しあるもの如し 十二月十四日旅団は南京城中央門以西に位置し南京城内外の掃蕩を徹底的実施せんことを企図し左記(下記)命令を下達せらる。★A

当時旅団司令部は中央門外に在りて聯隊は下関に在り連絡稍に(わずかに)不便なり

二、戦闘に影響を及ぼしたる気象及び地形等の状態

1. 日出時刻は概ね午前七時にして快晴気温は日中温暖夜間もまた星明あり

2. 地形及び住民

南京城内には避難民相当多数ありたるも之等は一地区に集合避難しありて掃蕩地区内には住民殆ど無し★D

三、彼我の兵力その他の状況

1. 敵は統制の許に我と交戦の意図を有するが如きもの無きか敗残潜在する数は少なくとも五、六千名を下らず★E

2. 我の兵力は第二大隊及び聯隊砲中隊速射砲中隊

3. 交戦せし敵の団体号は第三十六師の一部並びに教導総隊及び清涼山砲台守備隊の敗残兵なるが如し★E

四、各時機に於ける戦闘経過

1. 掃蕩経過の概要別紙要図の如し

2. 聯隊は午前九時掃蕩命令を下し午前十時展開線に就かんとせしも途中金川門その他に障碍物多く行進渋滞し午前十一時に至り予定の線に展開す

掃蕩経過の概要次の如し

(1) 中山路通り出発は午前十時三十分とす その東方鉄道線路(南京鉄路)百年亭(北極閣の東方約8キロ)の線にて概ね午前十一時三十分 鐘阜門−玄武門西連ぬる線午後零時三十分

(2) 中央門西南方高地を東北に亘る線概ね午後一時三十分

(3) その以北和平門に至る午後二時

(4) 午後三時掃蕩終われば第一大隊は和平門付近に 第二大隊は中央門付近に兵力を集結すべし

(5) 歩兵砲中隊は中央門北側高地に午前十時三十分までに陣地を占領し城外に脱出する敵を殲滅すべし

(6) 通信班は第一大隊 第三大隊 連隊本部間に電話連絡午前十時三十分に完了すべし

(7) その他(速射砲中隊及び各隊小行李車両にして市内に持ち入り出来ないもの)は速射砲中隊長の区署を以って中央門外に至り待機すべし

(8) 第四中隊の一小隊は予備隊とす 金川門外に位置すべし

(9) 余は先つ金川門に至る

連隊長 助川大佐

3. 概ね予定の如く掃蕩を実施中左(下)の旅団命令を受けたるを以って直ちに通信班をして旅団司令部−下関間の電話連絡を任せしめたり

左支隊命令 十二月十四日午後一時〇分 於南京中央門外司令部

一、(師団と海軍と連絡するために電話を架設せよ)

4. 午後五時三十分掃蕩を完了す その結果附表第二の如し

連隊は一部を以って和平門中央門を守備し主力を以って宿営地に露営するため左(下)の命令を下達す

五、戦闘後に於ける彼我形勢の概要

敵は全く殲滅せしを以って我は掃蕩後再び下関に至り露営せり

六、齟齬過失その他将来の参考と成すべき事項

旅団命令による掃蕩区域内の掃蕩を実施せしに既に歩兵第二十連隊の一部を以って掃蕩を終れる区域ありたり★H

本掃蕩間功績顕著なる者なし

七、本掃蕩に於いて南京鉄道部内にありし敵の第五十二師参謀長「孟化一」の作戦室に於いて押収せし敵の防御陣地配備要図(五万分の一)地図を縮小複製したるものを別紙の通り添付す

附表第一

戦闘詳報第十二号附表

十二年十二月十四日

南京城内戦闘詳報死傷表

死者(なし)

負傷

第一大隊 1名

第三大隊 1名

合計 2名

★J

附表第二

戦闘詳報第十二号附表

十二年十二月十四日

南京城内戦闘詳報武器弾薬損耗表

(弾薬)

小銃 :2,468発

機関銃 : 500発

拳銃 : 129発

擲弾筒 : なし

手榴弾 : 2発

★K

附表第三

戦闘詳報第十二号附表

南京城内戦闘詳報鹵獲表

俘虜

将校 70-

准士官、下士官、兵 7,130-

一、俘虜7,200名は第十中隊堯化門付近を守備すべき命を受け同地にありしが十四日午前八時三十分頃数千名の敵白旗を掲げて前進し来たり午後一時に武装を解除し南京に護送せしものを示す★L

二、敵の秘密書類一包は地図その他秘密に属するものなり

(以上)

改版履歴:

2017.08.23 タイトル変更、及び加筆修正

この記事は、《唐順山氏の逃避行と第38連隊の城内掃討》というタイトルだったが、陥落後の城内掃討における“虐殺”のケーススタディとして非常に雄弁であるので、タイトルを変更し、一部加筆修正した。

視点の違いでこれが“虐殺”の一場面に見えてしまうことがわかるはず。逆から見れば戦争の一環としての掃討戦。

(市民)

「中国人の民衆四百人と一緒に銃剣殺されるところだったが、幸運にも傷をおっただけで済んだ」

(旅団命令)

「敵は全面的に敗北せるも尚抵抗の意思を有するもの散在す」

「旅団は本十四日南京北部城内及び城外を徹底的に掃蕩す」

「各隊は師団の指示があるまで俘虜を受付くるを許さず」

(連隊戦闘詳報)

「南京城内には避難民相当多数ありたるも之等は一地区に集合避難しありて掃蕩地区内には住民殆ど無し」

「中国人の民衆四百人と一緒に銃剣殺されるところだったが、幸運にも傷をおっただけで済んだ」

(旅団命令)

「敵は全面的に敗北せるも尚抵抗の意思を有するもの散在す」

「旅団は本十四日南京北部城内及び城外を徹底的に掃蕩す」

「各隊は師団の指示があるまで俘虜を受付くるを許さず」

(連隊戦闘詳報)

「南京城内には避難民相当多数ありたるも之等は一地区に集合避難しありて掃蕩地区内には住民殆ど無し」

《要点》

・靴店勤務の唐順山さんは、14日に南京城内の北側で日本軍に捕まり、危うく殺されそうになった。

・当該地区は、14日に第38連隊が掃討を行った。

・旅団命令は「尚抵抗の意思を有するもの散在」「南京北部城内及び城外を徹底的に掃蕩」

・さらには「各隊は師団の指示があるまで俘虜を受付くるを許さず」

・第38連隊の戦闘詳報死傷表によると、この掃討戦での死者はゼロ、負傷2名。

・武器弾薬損耗表では、銃弾約3千発、手榴弾2発を消費。

・『敵を殺さなければ、次の瞬間、こちらが殺される』という切実な論理(第三十三連隊第二機関銃中隊長)

・戦闘に市民を積極的に巻き込まんとする(=いわゆる「人間の盾」)中国側の考え方。

《唐順山さんの逃避行》

ある南京市民の証言に、逃避経路として地名がいくつも登場するので下図に示す。

逃避経路は勤務先の靴屋を基点にして10km程度と思われる。

唐順山 一九一四年七月三〇日生まれ(pp198-206)

(要約)南京の評事街にある大元勝革靴店の徒弟だった。親方は城外に避難して、一人で店を守ることになった。日本軍が南京城内に侵入してきたその夜、私は新街口から上海路、清涼山へと逃げ、最後は三牌楼にある兄弟子の家に身を寄せた。十二月十四日好奇心から日本軍を見ようとして捕まり、中国人の民衆四百人と一緒に銃剣殺されるところだったが、幸運にも傷をおっただけで、胡楼病院に運び込まれ、ウィルソン医師の手当を受けて助かった。病院に運ばれてはじめて安全区の存在を知ったという(この証言部分は本多勝一の聞き取りによる)。

(『体験者27人が語る 南京事件』笠原十九司編 より)

上記の証言は次のサイトからの借用です。

南京事件FAQ/城内、安全区以外の市民の被害

http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/

(要約)南京の評事街にある大元勝革靴店の徒弟だった。親方は城外に避難して、一人で店を守ることになった。日本軍が南京城内に侵入してきたその夜、私は新街口から上海路、清涼山へと逃げ、最後は三牌楼にある兄弟子の家に身を寄せた。十二月十四日好奇心から日本軍を見ようとして捕まり、中国人の民衆四百人と一緒に銃剣殺されるところだったが、幸運にも傷をおっただけで、胡楼病院に運び込まれ、ウィルソン医師の手当を受けて助かった。病院に運ばれてはじめて安全区の存在を知ったという(この証言部分は本多勝一の聞き取りによる)。

(『体験者27人が語る 南京事件』笠原十九司編 より)

上記の証言は次のサイトからの借用です。

南京事件FAQ/城内、安全区以外の市民の被害

http://seesaawiki.jp/w/nankingfaq/

三牌楼という地点が第38連隊の掃蕩エリアなので、そこで「十四日好奇心から日本軍を見ようとして捕まり」確保された様子。また、結果的には安全区の存在を知らず、一時的には安全区に進入しながらも、そうとは気づかず逃避し続けていた。

陥落前日(つまり12日)の夜には城内の中国兵の多くが次のように軍服を脱ぎ捨てて潜伏しているので、その集団に唐順山さんが紛れこんだ場合、日本軍の側には市民なのか敗残兵なのかの区別は容易にはつかない。

「彼ら中国兵は、民間人になりすますために、軍服を脱ぎ捨て、民間人の服に着替えたのです。民間人の服を盗む者もいれば、民間人を撃ち殺して衣服をはぎ取る者も多くいました」(南京のジェームズ・エスピー=アメリカ副領事の報告)

《全軍降伏なければ継戦中》

南京戦での、国民党軍の組織的抗戦は12月12日でほぼ収束した。12日の夕刻からは、城内でパニックになった中国兵が逃げるために城門に向かい、これを阻止する督戦隊に射殺されたり、殺到する群衆によって圧死する者が出たり、軍服を脱ぎ捨てて市民の衣服を強奪するなどの大混乱が生じた。

翌13日がいわゆる陥落日とされる日で、一部の選抜された日本軍の部隊が各城門から城内に進入している。この日以降は国民党軍は指揮官もなく組織的抗戦はしていないが、指揮官不在であるがゆえに全軍の降伏といった対処が不可能となった。特に城外ではなおも抗戦する国民党軍部隊もあった。

降伏がないということは当たり前だが戦闘継続中である。そのために、日本軍は中国兵を見つけ次第殲滅あるいは捕獲、という作戦を強いられることとなった。そして捕獲しても反撃を喰らうこともあった。

安全区については、開戦前から国際委員会の依頼に基づいて日本軍は攻撃を自粛していたし、陥落後も安全区内での戦闘を避けるべく配慮をしていたが、安全区外は戦場のままである。南京城内外で敵兵を捜索する行動中も、日本兵の証言にあるようにまさに『敵を殺さなければ次の瞬間、こちらが殺される』という状況だったことは容易に理解できる。

《戦闘の経過と証言》

日本軍は南面と東面から特に激しく攻撃した。

12月12日16時に南面の中華門の一角を占拠してから、翌朝までに反時計回りに城門を次々と占領した。翌13日に各城門から入城した兵士らの証言は以下のとおり、「誰もいない」というような証言や記録が多い。

「十三日に、中山門から城内に入りました。もうこの日は、難民区の近くの通りでラーメン屋が開いていて、日本兵が十銭払って、食べていました。それと、中国人の略奪が続いて、中山路で机を運んでいる中国人や、店の戸をこじ開け盗んでいる者もいました」(東京日日新聞カメラマン・佐藤振寿)

南京の中山東路の北かつ中央路の東側地区は第二十聯隊が担当した。十三日夕方に部隊の一部が城内に進入し、宿営した。翌十四日は付近を掃討したが、この付近は官庁街であり、市民は皆漢口に避難した後で、敵兵も住民もいないので、直ちに城外に移り、城外東方の敗残兵掃討に転じた。

第三十六聯隊は、十三日に光華門を占領するまでは大変に苦労した。しかし、十三日にいざ入城してみると、敵兵、市民ともに担当地区(光華門付近)におらず、その日の夕方から城外の防空学校付近に集結して宿営し、そのまま十二月二十四日に南京を出発して、東方の嘉定に転進した。

十二月十三日、第六師団の第十三聯隊、第四十七聯隊は、松井司令官の命令通り聯隊から各一個大隊だけを入城させた。この入城部隊も夕方には本隊に合流して中華門外の三里塚店付近にて宿営し、十二月二十二日ごろ、両聯隊は蕪湖に転進した。全軍が南京城内に一気になだれ込んだという事実はない。

十二月十三日、第三十三聯隊は揚子江岸の下関で城内からの敗走兵を掃討し、ここで露営した。翌十四日、第二大隊だけが松井司令官の命令通り城内に進入したが、担当地域には敵兵も市民もほとんどいないので下関に引き上げ、以後はこの付近での警備および城外掃討に従事した。

南京の中山東路の北かつ中央路の東側地区は第二十聯隊が担当した。十三日夕方に部隊の一部が城内に進入し、宿営した。翌十四日は付近を掃討したが、この付近は官庁街であり、市民は皆漢口に避難した後で、敵兵も住民もいないので、直ちに城外に移り、城外東方の敗残兵掃討に転じた。

第三十六聯隊は、十三日に光華門を占領するまでは大変に苦労した。しかし、十三日にいざ入城してみると、敵兵、市民ともに担当地区(光華門付近)におらず、その日の夕方から城外の防空学校付近に集結して宿営し、そのまま十二月二十四日に南京を出発して、東方の嘉定に転進した。

十二月十三日、第六師団の第十三聯隊、第四十七聯隊は、松井司令官の命令通り聯隊から各一個大隊だけを入城させた。この入城部隊も夕方には本隊に合流して中華門外の三里塚店付近にて宿営し、十二月二十二日ごろ、両聯隊は蕪湖に転進した。全軍が南京城内に一気になだれ込んだという事実はない。

十二月十三日、第三十三聯隊は揚子江岸の下関で城内からの敗走兵を掃討し、ここで露営した。翌十四日、第二大隊だけが松井司令官の命令通り城内に進入したが、担当地域には敵兵も市民もほとんどいないので下関に引き上げ、以後はこの付近での警備および城外掃討に従事した。

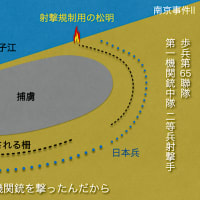

ただ、翌日14日になると獅子山砲台付近では戦闘があったと第33連隊の人は証言している。

「城内掃蕩中でも、獅子山付近で百四・五十名の敗残兵を見つけたが、襲いかかって殺した。中国兵は、小銃を捨てても、懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っている者がかなりいた。粉戦状態の戦場に身を置く戦闘者の心理を振り返ってみると『敵を殺さなければ、次の瞬間、こちらが殺される』という切実な論理に従って行動したのが偽らざる実態である」(第三十三連隊第二機関銃中隊長・島田勝己/証言による『南京戦史』9)

「この日(12月14日)、第二大隊は挹江門付近から獅子山砲台にわたり、抵抗する敗残兵と交戦して敵の遺棄死体約三百、投降した便衣兵約二百の戦果をあげました」(歩兵第三十三聯隊機関銃中隊一等兵・羽田武夫)

「この日(12月14日)、第二大隊は挹江門付近から獅子山砲台にわたり、抵抗する敗残兵と交戦して敵の遺棄死体約三百、投降した便衣兵約二百の戦果をあげました」(歩兵第三十三聯隊機関銃中隊一等兵・羽田武夫)

また、次の史料にもこの件が記されている。

十三日の夜を、この廃嘘にひとしい町中に露営した聯隊は、翌十四日から第二大隊をもって南京城内の西北角一帯を、第一、第三大隊をもって下関地区の掃蕩を開始した。南京城内外で防戦した支那軍は約十万人と称されていたが、その大半は辛くも揚子江を渡って対岸地区に逃走した。しかし、まだ相当数の敗残兵が、少数の武器を携帯して随処に潜伏しており、この掃蕩はまことに厄介なものであった。

城内の西北隅には獅子山と呼ばれる永久堡塁があり、これに立て籠って最後まで抵抗した敵の一部は遂に逃げ遅れ、第二大隊の掃蕩開始とともに、武器を捨て、便衣を着用したりして投降してきたが、その数だけでも二、三百人に達した。城内に入った日本軍は各方面でこうした集団的投降に会い、一時はその処置に困ったのであったがこれらの投降兵の消息が不明となったことから、戦後南京の虐殺事件として世界中に喧伝され、わが軍の伝統ある名誉を傷つけられることとなったのは遺憾であった。

(『歩兵第33連隊史 栄光五十年の歩み』)

城内の西北隅には獅子山と呼ばれる永久堡塁があり、これに立て籠って最後まで抵抗した敵の一部は遂に逃げ遅れ、第二大隊の掃蕩開始とともに、武器を捨て、便衣を着用したりして投降してきたが、その数だけでも二、三百人に達した。城内に入った日本軍は各方面でこうした集団的投降に会い、一時はその処置に困ったのであったがこれらの投降兵の消息が不明となったことから、戦後南京の虐殺事件として世界中に喧伝され、わが軍の伝統ある名誉を傷つけられることとなったのは遺憾であった。

(『歩兵第33連隊史 栄光五十年の歩み』)

《第38連隊による城内掃討》

第38連隊の戦闘詳報によると次の図のように掃討が実施された。

すなわち、中山北路と呼ばれる斜めの直線道路に整列し、北東方向に向かって一斉に掃討を進行した。

その第38連隊の戦闘詳報をこの記事の末尾に掲載したが、この14日の掃討戦の要点を抜き出す。

★A:「城内には尚抵抗の意思を有する敵相当多数潜在しあるもの如し」との認識。

★B:歩兵第三十旅団命令「敵は全面的に敗北せるも尚抵抗の意思を有するもの散在す」「旅団は本十四日南京北部城内及び城外を徹底的に掃蕩せんとす」

★C:歩兵第三十旅団命令「各隊は師団の指示があるまで俘虜を受付くるを許さず」

★D:「南京城内には避難民相当多数ありたるも之等は一地区に集合避難しありて掃蕩地区内には住民殆ど無し」

★E:敗残兵の数は、少なくとも五、六千名。それらは、第三十六師の一部、教導総隊、清涼山砲台守備隊など。

★F:歩兵第三十八聯隊命令「敵は全面的に敗北せるも尚抵抗の意思を有するもの散在す」=旅団命令のまま。

★G:掃討終了後の21時の第38連隊命令でも「敗走せる敵は尚残留しあり」とある。

★H:「齟齬過失その他将来の参考と成すべき事項」にあるのは、隣の区域を掃討した第20連隊との区域重複のみ。

★J:戦闘詳報死傷表で死者はなし、負傷2名。

★K:武器弾薬損耗表で、小銃2,468発、機関銃500発、拳銃129発、手榴弾2発を消費したとある。

★L:俘虜7,200名は第十中隊が堯化門付近で捕らえたものを南京に護送したものとある。つまり、城内掃討では旅団命令通り俘虜は取っていない。

従って、後世の評価がどうであれ、この時点では第38連隊は敵と交戦している。誰もいなければ、銃弾約3千発、手榴弾2発を消費し、負傷兵が出るはずもない。

また、軍服を脱ぎ捨てた敗残兵を許すまじと思ったのか、「各隊は師団の指示があるまで俘虜を受付くるを許さず」★Cという非常に厳しい方針で臨んでいる。

《結論的考察》

日本軍は南京城の南面と東面から特に激しく攻撃したため、中国側守備隊の戦線が崩壊しはじめ、中国兵が雪崩をうって城の北端に位置する挹江門から逃げ出そうとしたのが12日の夕方からである。この時に、以下のような状況になった。

唐生智が南京を離れるに当たって、彼は北門の督戦隊の任務を解除しなかった。各城門の兵士が十二日夜南京から敗走しようとして、北門まで来ると、督戦隊は任務通り、実力を以て敗走兵を追い返そうとし、ここに同士討ちが始まった。ために北門近辺は死屍累々となり死骸の山は数メートルに及んだ。逃げ惑う中国兵は、日本軍を恐れて軍服を脱ぎ捨て、市民から衣服を奪い、その混乱で多くの市民が殺された。

唐生智が逃げた事を知った中国兵は我も我もと下関の港へ殺到、城門に殺到する兵のため前の者が踏み潰され圧死と同士討ちで大量の死者が出た。やっとの事で外に出たら船がない。小舟の奪い合いで同士討ちになった。この時の争乱で火災を起こし黒こげの死体の山となった。

唐生智が逃げた事を知った中国兵は我も我もと下関の港へ殺到、城門に殺到する兵のため前の者が踏み潰され圧死と同士討ちで大量の死者が出た。やっとの事で外に出たら船がない。小舟の奪い合いで同士討ちになった。この時の争乱で火災を起こし黒こげの死体の山となった。

従って、唐順山さんは12日夜には軍事的には空白地帯になってしまった城内南側に取り残され、約24時間遅れで夜陰に紛れて城内北方へ中国兵のあとを追うように逃避をした様子。

もし挹江門から脱出しようとしていれば、督戦隊に射殺されたり、門内で圧死していたかもしれない。

また、中国兵と一緒にうまく城門から外へ出られたとしても次のような運命が待っていた。

南京攻略戦では南京城西側・長江河岸間は敵の退路に当たり、敗兵と難民がごっちゃになって第六師団の眼前を壊走した。師団の歩砲兵は任務上当然追撃の銃砲弾を浴びせ、このため一帯の沼沢は死屍で埋められたという。(『熊本兵団戦史』)

しかし、唐順山さんは「好奇心から日本軍を見ようとして捕まり」危うく殺されるところを結果的に「幸運にも」生き延びた。

ただ、前項の第38連隊の戦闘詳報を見てもわかるように、日本軍は完全に戦争の一環として掃討戦を展開している。しかも、敵である中国兵が軍服を脱ぎ捨てているから、容易に市民との判別はつかず、さらに戦闘詳報にあるように「掃蕩地区内には住民殆ど無し」と認識している。

よって、女性と子供と老人ならともかく、成人男性の場合は、そこに市民が紛れていても敗残兵と見做される危険性は極めて高かったと言える。

しかも、次のような状況である。

「相当数の敗残兵が、少数の武器を携帯して随処に潜伏しており、この掃蕩はまことに厄介なものであった」(『歩兵第33連隊史 栄光五十年の歩み』)

「中国兵は、小銃を捨てても、懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っている者がかなりいた」「『敵を殺さなければ、次の瞬間、こちらが殺される』という切実な論理に従って行動した」(第三十三連隊第二機関銃中隊長・島田勝己)

「中国兵は、小銃を捨てても、懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っている者がかなりいた」「『敵を殺さなければ、次の瞬間、こちらが殺される』という切実な論理に従って行動した」(第三十三連隊第二機関銃中隊長・島田勝己)

おそらくは、アフガニスタンやイラク、シリアなどでの市街地戦でも同じなのだろうが、市民の中に軍服を着用していない兵士が紛れ込むというのは(=戦時国際法上、交戦資格を有しないので捕虜の権利がない)市民の巻き添え犠牲が激増する大きな理由のひとつではないか。

今さらタラレバで言っても仕方がないが、この大西参謀の指摘が城内にも当てはまると考える。

「この中には非戦闘員も含まれていたことと思うが、武器を持って退却する敵を攻撃することは当然の軍事行動である。住民が混在しておれば被害は免れ得ない。なぜ中国軍は整斉と組織を保ち、白旗を掲げて降伏しなかったのか」(上海派遣軍参謀・大西一)

(これは揚子江岸にあった数千の中国兵死体についての指摘)

(これは揚子江岸にあった数千の中国兵死体についての指摘)

なお、ラーベ日記を翻訳している方によれば、12月6日の「Huang大佐と興味深い協議」で、彼(=Huang大佐)は次のように主張したという。

「日本軍が占領する我々の国土の1ミリ毎、我が人民の血で覆われていなければならぬ。南京は最後の一兵まで死守されなければならぬ。あなた方(=安全区国際委員会)が安全地区など設置しなければ、今そこに移動する人々が、我々の兵士達の助けとなったであろうに」

つまり、大西参謀の指摘とは真逆の意識で、市民を巻き添えにして(=いわゆる「人間の盾」、中東の戦争でよく見かける)徹底抗戦する意識が中国側にあったものと思われる。言い換えれば、市民がそこにいることで日本軍が攻撃を躊躇するのならば(=この作戦を有効だと考える理由は、日本軍はむやみに市民を殺さないと知っていたから)、遠慮なく市民を巻き添えにしろ、という発想。

そして、この方針の背景には、日本と中国の戦争観の違いもあるかもしれない。すなわち、日本の場合は戦国時代から戦争とは武将同士が行うもので、ややもすると農民は弁当持参でどちらが勝つのか見物していたという逸話があるような戦争観であるのに対して、中国では「屠城」という言葉にあるように、城に籠る敵は兵士も市民も全て皆殺し、という戦争観。

従って、一部にはこの唐順山さんの証言を“虐殺の証拠”とする主張もあるようだが、そう簡単に認定できる話ではないと考える。

なお、スマイス調査によれば、12月14日以降に2,000人強の市民が「兵士の暴力」で犠牲になっているが、この唐順山さんが殺されそうになったのと同様の状況で犠牲になった市民がいたことを示すものと言える。

余談。中国が南シナ海で埋め立てている人工島に観光施設を併設していると報じられている。これもまた、上述の「Huang大佐」と同様の「人間の盾」的な考え方で敵(米国など)が軍事攻撃しにくくなることを企図してるように思われる。中国人はそういう考え方が基本なのであろう。

《第38連隊による城内掃討の戦闘詳報》

件名標題(日本語)

南京城内戦闘詳報 第12号 昭和12年12月14日 歩兵第38連隊

レファレンスコード

C11111938000

南京城内戦闘詳報 歩兵三十八聯隊 昭和十二年十二月十四日

一、戦闘前における彼我形勢の概要

敵は南京西北部下関より揚子江北岸に敗走せしも我の進出急なりしため全く退路を扼止せられ(=阻止され)殆ど殲滅せられたるも城内には尚抵抗の意思を有する敵相当多数潜在しあるもの如し 十二月十四日旅団は南京城中央門以西に位置し南京城内外の掃蕩を徹底的実施せんことを企図し左記(下記)命令を下達せらる。★A

当時旅団司令部は中央門外に在りて聯隊は下関に在り連絡稍に(わずかに)不便なり

歩兵第三十旅団命令 十二月十四日午前四時五十分 於中央門外

一、敵は全面的に敗北せるも尚抵抗の意思を有するもの散在す★B

二、旅団は本十四日南京北部城内及び城外を徹底的に掃蕩せんとす★B

三、歩兵第三十三聯隊は金川門(之を含む)以西の城門を守備し下関及び北極閣を東西に連ぬる線及び城内中央より獅子山に通ず道路(含む)城内三角地帯を掃蕩し支那兵を撃滅すべし

四、歩兵第三十八聯隊(第二大隊欠)は金川門(之を含まず)以東の城内及び和平門中央大学農林を連ぬる線以西地区を掃蕩し支那兵を撃滅すべし

五、歩兵第三十八聯隊第二大隊は玄武湖及び紫金山の中間にある山岳地帯(之を含む以北の地区)を掃蕩し支那兵を撃滅すべし

六、各隊は師団の指示があるまで俘虜を受付くるを許さず★C

七、

八、

九、

一〇、

一一、余は中央門外にあり

支隊長 佐々木少将

一、敵は全面的に敗北せるも尚抵抗の意思を有するもの散在す★B

二、旅団は本十四日南京北部城内及び城外を徹底的に掃蕩せんとす★B

三、歩兵第三十三聯隊は金川門(之を含む)以西の城門を守備し下関及び北極閣を東西に連ぬる線及び城内中央より獅子山に通ず道路(含む)城内三角地帯を掃蕩し支那兵を撃滅すべし

四、歩兵第三十八聯隊(第二大隊欠)は金川門(之を含まず)以東の城内及び和平門中央大学農林を連ぬる線以西地区を掃蕩し支那兵を撃滅すべし

五、歩兵第三十八聯隊第二大隊は玄武湖及び紫金山の中間にある山岳地帯(之を含む以北の地区)を掃蕩し支那兵を撃滅すべし

六、各隊は師団の指示があるまで俘虜を受付くるを許さず★C

七、

八、

九、

一〇、

一一、余は中央門外にあり

支隊長 佐々木少将

二、戦闘に影響を及ぼしたる気象及び地形等の状態

1. 日出時刻は概ね午前七時にして快晴気温は日中温暖夜間もまた星明あり

2. 地形及び住民

南京城内には避難民相当多数ありたるも之等は一地区に集合避難しありて掃蕩地区内には住民殆ど無し★D

三、彼我の兵力その他の状況

1. 敵は統制の許に我と交戦の意図を有するが如きもの無きか敗残潜在する数は少なくとも五、六千名を下らず★E

2. 我の兵力は第二大隊及び聯隊砲中隊速射砲中隊

3. 交戦せし敵の団体号は第三十六師の一部並びに教導総隊及び清涼山砲台守備隊の敗残兵なるが如し★E

四、各時機に於ける戦闘経過

1. 掃蕩経過の概要別紙要図の如し

2. 聯隊は午前九時掃蕩命令を下し午前十時展開線に就かんとせしも途中金川門その他に障碍物多く行進渋滞し午前十一時に至り予定の線に展開す

歩兵第三十八聯隊命令 十二月十四日午前九時 於下関

一、敵は全面的に敗北せるも尚抵抗の意思を有するもの散在す★F

旅団は本十四日南京北部城内及び城外を徹底的に掃蕩す★F

歩兵三十三聯隊は獅子山砲台中山路中央三叉路以西地区及び下関を掃蕩す

二、歩兵第三十八聯隊(第二大隊欠)は和平門−金川門−中山路(含まず)と中央門との大通交差点の水関の地区内を掃蕩し支那兵を撃滅せんとす 第二大隊は玄武湖以東紫金山に至る間を掃蕩する筈

三、第一大隊は右掃蕩隊 第三大隊は左掃蕩隊とす 両大隊掃蕩区域の境界模範馬路中央門南北の大道を連ぬる線とす 線上は左大隊に属す

四、両掃蕩隊は午前十時中山路の線に準備すべし

午前十時までに第一中隊より鐘阜門(中央門西方1キロ)玄武門−水関−北極閣及び中央門通り中山路との三叉点付近の要点を一部を以って占領するを要す

一、敵は全面的に敗北せるも尚抵抗の意思を有するもの散在す★F

旅団は本十四日南京北部城内及び城外を徹底的に掃蕩す★F

歩兵三十三聯隊は獅子山砲台中山路中央三叉路以西地区及び下関を掃蕩す

二、歩兵第三十八聯隊(第二大隊欠)は和平門−金川門−中山路(含まず)と中央門との大通交差点の水関の地区内を掃蕩し支那兵を撃滅せんとす 第二大隊は玄武湖以東紫金山に至る間を掃蕩する筈

三、第一大隊は右掃蕩隊 第三大隊は左掃蕩隊とす 両大隊掃蕩区域の境界模範馬路中央門南北の大道を連ぬる線とす 線上は左大隊に属す

四、両掃蕩隊は午前十時中山路の線に準備すべし

午前十時までに第一中隊より鐘阜門(中央門西方1キロ)玄武門−水関−北極閣及び中央門通り中山路との三叉点付近の要点を一部を以って占領するを要す

掃蕩経過の概要次の如し

(1) 中山路通り出発は午前十時三十分とす その東方鉄道線路(南京鉄路)百年亭(北極閣の東方約8キロ)の線にて概ね午前十一時三十分 鐘阜門−玄武門西連ぬる線午後零時三十分

(2) 中央門西南方高地を東北に亘る線概ね午後一時三十分

(3) その以北和平門に至る午後二時

(4) 午後三時掃蕩終われば第一大隊は和平門付近に 第二大隊は中央門付近に兵力を集結すべし

(5) 歩兵砲中隊は中央門北側高地に午前十時三十分までに陣地を占領し城外に脱出する敵を殲滅すべし

(6) 通信班は第一大隊 第三大隊 連隊本部間に電話連絡午前十時三十分に完了すべし

(7) その他(速射砲中隊及び各隊小行李車両にして市内に持ち入り出来ないもの)は速射砲中隊長の区署を以って中央門外に至り待機すべし

(8) 第四中隊の一小隊は予備隊とす 金川門外に位置すべし

(9) 余は先つ金川門に至る

連隊長 助川大佐

3. 概ね予定の如く掃蕩を実施中左(下)の旅団命令を受けたるを以って直ちに通信班をして旅団司令部−下関間の電話連絡を任せしめたり

左支隊命令 十二月十四日午後一時〇分 於南京中央門外司令部

一、(師団と海軍と連絡するために電話を架設せよ)

4. 午後五時三十分掃蕩を完了す その結果附表第二の如し

連隊は一部を以って和平門中央門を守備し主力を以って宿営地に露営するため左(下)の命令を下達す

歩兵第三十八聯隊命令 十二月十四日午後九時三十分 於下関

一、敗走せる敵は尚残留しあり★G

二、連隊(第二大隊欠)は一部を以って要点を確保し主力を以って下関に兵力を集結し村落露営せんとす

三、第一中隊は和平門及び中央門の守備に任ずべし 特に支那人を一切出入りせしむべからず

四、各隊は該設営者の指示せる処に従い村落露営すべし

五、露営司令官竹内中佐とす

六、

七、

八、

連隊長 助川大佐

一、敗走せる敵は尚残留しあり★G

二、連隊(第二大隊欠)は一部を以って要点を確保し主力を以って下関に兵力を集結し村落露営せんとす

三、第一中隊は和平門及び中央門の守備に任ずべし 特に支那人を一切出入りせしむべからず

四、各隊は該設営者の指示せる処に従い村落露営すべし

五、露営司令官竹内中佐とす

六、

七、

八、

連隊長 助川大佐

五、戦闘後に於ける彼我形勢の概要

敵は全く殲滅せしを以って我は掃蕩後再び下関に至り露営せり

六、齟齬過失その他将来の参考と成すべき事項

旅団命令による掃蕩区域内の掃蕩を実施せしに既に歩兵第二十連隊の一部を以って掃蕩を終れる区域ありたり★H

本掃蕩間功績顕著なる者なし

七、本掃蕩に於いて南京鉄道部内にありし敵の第五十二師参謀長「孟化一」の作戦室に於いて押収せし敵の防御陣地配備要図(五万分の一)地図を縮小複製したるものを別紙の通り添付す

附表第一

戦闘詳報第十二号附表

十二年十二月十四日

南京城内戦闘詳報死傷表

死者(なし)

負傷

第一大隊 1名

第三大隊 1名

合計 2名

★J

附表第二

戦闘詳報第十二号附表

十二年十二月十四日

南京城内戦闘詳報武器弾薬損耗表

(弾薬)

小銃 :2,468発

機関銃 : 500発

拳銃 : 129発

擲弾筒 : なし

手榴弾 : 2発

★K

附表第三

戦闘詳報第十二号附表

南京城内戦闘詳報鹵獲表

俘虜

将校 70-

准士官、下士官、兵 7,130-

一、俘虜7,200名は第十中隊堯化門付近を守備すべき命を受け同地にありしが十四日午前八時三十分頃数千名の敵白旗を掲げて前進し来たり午後一時に武装を解除し南京に護送せしものを示す★L

二、敵の秘密書類一包は地図その他秘密に属するものなり

(以上)

改版履歴:

2017.08.23 タイトル変更、及び加筆修正