2022.09.17 初版

幕府山事件に関する一連の考察記事を通して、事件の輪郭を追ってきた。

この事件はどの角度から見ても異様であり、大失態である。上村参謀副長の文面を借りれば「下手なことをやったものにて遺憾千万なり」である。

従って、当事者の部隊(山田支隊・第65連隊)幹部が、この事件を隠蔽したり、矮小化したり、弁解したりしたくなるのはよくわかる。

そのために、ここまでは山田支隊・第65連隊の幹部らの証言をあまり主軸にしないようにして、考察を進めてきた。

ただ、調べていく中で部隊幹部の事情や理屈のようなものも見えてきた。その辺りをこの記事で述べておこうと思う。

なお、関係者の証言や手記などは記事の末尾に並べておく。

それから、「意図」という、心のうちまでをも対象にするテーマとなる関係で、他の記事とは論調が異なることをあらかじめお断りしておく。

1. 捕虜移送の意図

2. 両角連隊長の論理

3. 本当の意図

4. 角田中尉

5. 田山少佐

6. 兵士らの心情

7. 船をめぐる混乱

8. 言行不一致

9. 囲師必闕

10. 成功していた作戦

11. 戦後も続いていた理屈

12. まとめ

13. 関係者の証言

《1. 捕虜移送の意図》

幕府山事件における捕虜移送の「意図」について改めて振り返る。

調べていて登場する意図は、捕虜の「解放」「処刑」「使役」の3つである。

しかし、これが3択問題であるかどうかはわからない。

《2. 両角連隊長の論理》

調べている人は知っている話だが、両角連隊長という人は魚雷営の事件を頑なに無視する。

実は、そこにある種の論理があったのである。その謎を解いていくと、真相に近づく。

魚雷営に出動した部隊の指揮官だった角田中尉(第5中隊長)が種明かしをしている。

火事があって、かなりの数の捕虜に逃げられた。だが、このとき両角連隊長のところには「処分命令」がきていた。しかし両角連隊長はあれこれ考え、一つのアイデアを思いついた。

「火事で逃げられたといえば、いいわけがつく。だから近くの海軍船着き場から逃がしてはどうかーー。私は両角連隊長に呼ばれ、意を含められたんだよ。結局、その夜に七百人ぐらい連れ出したんだ。いや、千人はいたかなあ……。あすは南京人城式、早ければ早いほどいい、というので夜になってしまったんだよ」

「火事で逃げられたといえば、いいわけがつく。だから近くの海軍船着き場から逃がしてはどうかーー。私は両角連隊長に呼ばれ、意を含められたんだよ。結局、その夜に七百人ぐらい連れ出したんだ。いや、千人はいたかなあ……。あすは南京人城式、早ければ早いほどいい、というので夜になってしまったんだよ」

(角田中尉)

火事というのは、12月16日の収容所の火事のことである。これがきっかけとなって、魚雷営に1/3とも言われる捕虜を連行することになったという。

ある種の論理というのはこれである。

【火事で逃げられたといえば、いいわけがつく】

歴史家たちの論証で、この時の火事はあったにしても、逃亡者はさほど多くない。もしくは、ほとんどいない、ということになっている。

だが、そういう次元の話ではないのである。

「いいわけがつく」とは誰に対する言い訳か。

1937年12月16日時点でのこの言い訳の宛先の第一は、捕虜処刑を頻繁に催促してきていた第16師団である。続いて上海派遣軍。建前的には山田旅団長も含まれていたかもしれない。ただ、山田旅団長はグルである。

次の記事で考察したが、この時期の山田支隊は困った状況にあった。

その困った状況とは。

(a) 山田支隊は大量の捕虜を抱えていた。

(b) 上海派遣軍司令部では、捕虜を一旦16師団に引き取らせ、その後上海に送って労役に就かせるよう手配していた。

(c) にも関わらず、16師団は山田支隊に対して捕虜受け取りを拒否したのみならず、山田支隊に対して捕虜の処刑を頻繁に催促してきた。

(d) 困った山田旅団長は相田中佐を上海派遣軍司令部に派遣するが、それでも問題解決しない。

(e) 山田支隊は19日に下関から渡河して13師団本隊に合流する予定なので残り時間がない。

そこで、16日に発生した火事を利用して、両角連隊長が考えたのである。

【火事で逃げられたといえば、いいわけがつく】

両角連隊長が求めた成果は何か。

【火事で逃げられたので、捕虜はもういない】

である。

わかりますでしょうか。

16師団「捕虜を早く始末しろ」

山田支隊「火事で逃げられたので、捕虜はもういない」

これを実現しようとしたのである。

そうは言っても、捕虜はまだ厳然と存在している。

そこで、両角連隊長は田山少佐と角田中尉を呼んで密命を与えたと思われる。

両角連隊長手記には、田山少佐への命令が書かれている。

「十七日に逃げ残りの捕虜全員を幕府山北側の揚子江南岸に集合せしめ、夜陰に乗じて舟にて北岸に送り、解放せよ。これがため付近の村落にて舟を集め、また支那人の漕ぎ手を準備せよ」(From:両角 To:田山)

しかし、これは戦後に書かれたものなので、戦後の事情が反映されている。それに、角田中尉を1日前に動かしてるのだから、そういう意味でも違う。

田山少佐と角田中尉への密命の内容は不明だが、求めた成果がこれなので、何をやらせようとしたかは推測できる。

【火事で逃げられたので、捕虜はもういない】

「火事」は既に過去のこと。

「捕虜はもういない」は近未来。

今、何をしろと求めているかといえば「捕虜を逃がせ」である。

捕虜が逃げた状態さえ作れれば、【火事で逃げられたので、捕虜はもういない】が実現する。

だからといってここでただちに「捕虜解放説」を主張しようというわけではない。ここが微妙なところ。

戦争中の戦場で捕虜を収容してる軍隊が、上級司令部からの命令で捕虜解放するならともかく、手を振ってお見送りしながら捕虜を解放するなんてできるはずがない。一旦、収容所に入れてるわけだし。

その意味でも、「逃げられた」という体裁は重要である。

《3. 本当の意図》

ここで田山少佐の説明を見てみる。

「解放が目的でした。だが、私は万一の騒動発生を考え、機関銃八挺を準備させました。舟は四隻ーーいや七隻か八隻は集めましたが、とても足りる数ではないと、私は気分が重かった。でも、なんとか対岸の中洲に逃がしてやろうと思いました。この当時、揚子江の対岸(揚子江本流の対岸)には友軍が進出していましたが、広大な中洲には友軍は進出していません。あの当時、南京付近で友軍が存在していないのは、八卦洲と呼ばれる中洲一帯だけでした。解放するにはもってこいの場所であり、彼らはあとでなんらかの方法で中洲を出ればいいのですから……」

(田山少佐)

「解放するにはもってこいの場所であり、彼らはあとでなんらかの方法で中洲を出ればいい」…ここまで読めば「解放」と読める。自由の身なので。

ただ、その前段にはこう書いている。併せて、角田中尉の証言も。

「でも、なんとか対岸の中洲に逃がしてやろうと思いました」

(田山少佐)

「火事で逃げられたといえば、いいわけがつく。だから近くの海軍船着き場から逃がしてはどうかーー」

(角田中尉の証言による両角連隊長からの話)

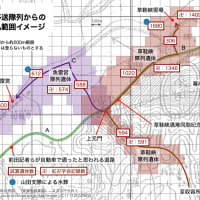

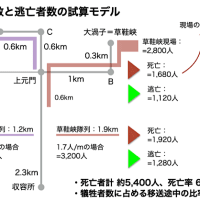

板倉氏の調べによれば、13師団司令部は山田支隊に捕虜を中洲に送れ、と命じたという。

昭和五十八年に筆者が聴取した、当時第十三師団作戦参謀・吉原矩中佐の証言によれば、鎮江で渡河準備中の師団司令部では、「崇明島」 に送り込んで自活させるよう命じたという。崇明島は揚子江河口の島だが、草鞋洲との記憶違いとすれば、正に「島流し」(栗原スケッチの題)である。(P143)

本当はこうだった南京事件 /板倉由明

13師団司令部だけは、捕虜の身分のまま中洲送りにしろと言っている。ただ、中洲には監視も何もないので、そこから先は「解放」に等しい。

田山少佐と角田中尉(両角連隊長)の話は、本人らの意識は「解放」にあるが、その前段に「行き先を中洲に限定して捕虜を逃がそう」というステップを踏むことになっている。その意味では、13師団司令部の命令と大差ない。

なぜ中洲なのかは田山少佐が上で説明している。

そして、魚雷営での事件発生時の様子を角田中尉の証言から。

「で、船着き場で到着順に縛っていたのをほどき始めたころ、いきなり逃げ出したのがいる。四、五人だったが、これを兵が追いかけ、おどかしのため小銃を発砲したんだよ」

(角田中尉)

船着場=魚雷営から陸地方向に逃げることは許さないという場面。

前項で、田山少佐と角田中尉への密命の内容は不明だが、求めた成果はこれだと書いた。

【火事で逃げられたので、捕虜はもういない】

ただ、上述の話を加味すると、実際はこうである。

【A. (中洲に)逃げられたので、捕虜はもういない】

角田中尉の話からすると、この条件も追加。

【B. 揚子江南岸に留まることは許さぬ】

南京城内外を警備してる16師団への配慮としても当然とも言えるでしょう。ただでさえ「早く処刑しろ」と催促してきて厄介なことになってるし。

2つを合成しましょう。

【(中洲に)逃げられたので、捕虜はもういない +南岸に留まることは許さぬ】

これって、「捕虜解放説」と呼ぶに相応しいですかね??

解放=自由の身、という語幹からすると全然合ってない。

意味が全然違うので、これは別の名称を与えましょう。

「中洲追放説」:【(中洲に)逃げられたので、捕虜はもういない +南岸に留まることは許さぬ】

逃げられた、という体裁にしようとしてるが、実際には南京付近の南岸から中洲に移動することを武力を持って強要するという意味で「中洲追放」とした。

なお、本来は「説」ではなく「方針」とか「命令」あるいは「作戦」が適切だが、私の説に過ぎないので「説」と付けておく。

話を戻すと、両角連隊長が田山少佐と角田中尉への密命で求めたのはこれを実現せよということ。

【(中洲に)逃げられたので、捕虜はもういない +南岸に留まることは許さぬ】

【逃げられたので、捕虜はもういない】が、16師団等への言い訳。体裁と言ってもいい。

そして実務的には、山田支隊が19日に渡河して13師団本隊に合流することへの障害の除去となる。

( )内が、両角連隊長が考えた方針。

実は、「+」要素が後で問題になる。

証言してる当人たちは「解放」という言葉の語感から誘導されたのか、捕虜への思いやりの心も感じられる。

しかし、実際に採用した方針はかなり苛烈。(いつもの日本軍)

(「捕虜解放説」と「中洲追放説」)

幕府山事件の話に出てくる「捕虜解放説」は、「捕虜を、中洲に、解放しようとした」。

「中洲に、解放しようとした」というと、捕虜は日本軍の権力内にあるのだから、中洲までの安全確実な移動手段は日本側が用意してくれるんですね。という話になる。

ましてや、その途中で捕虜が殺されるなんてあってはならないことですよ。となる。

私が出した「中洲追放説」はこれ。

【(中洲に)逃げられたので、捕虜はもういない +南岸に留まることは許さぬ】

田山少佐と角田中尉の言動を見てると、「解放」という言葉も出てくるけど、そこまではやっていない。岸辺まで移送した上で、あとは船で中洲方向への逃げ道を用意してあげましたよ、というだけ。

そして、万全な輸送手段もなければ、身の安全の保証もなし。+南岸に留まることは許さぬ、という体制。

城攻めで、一方は開けておいたよ、というのと同じ。

《4. 角田中尉》

ところで、そんな密命を田山少佐(第一大隊長)はともかく、なぜ角田中尉(第五中隊長)に投げたのか。

「上海戦はどうにもならない苦戦でした。出ていく兵隊が、次から次へと死に、ついに自分の副官だった小畑哲次郎少佐も戦死してしまいます。壕の中に伏せていた連隊長は泣いていました。

『家には妻子もいるであろう多くの将兵を死なせてしまって……』と。すると不意に立ち上がり、単身で敵陣へ突撃しようとしたのです。私が飛び出して押し倒して無事でしたが……。あとで連隊長に『死ぬ気でしたね』と聞くと、連隊長は再び涙を見せながら、『多くの部下が死んで、指揮官は生きてはおれんよ。君が想像した通りだよ』と語っていました」

『家には妻子もいるであろう多くの将兵を死なせてしまって……』と。すると不意に立ち上がり、単身で敵陣へ突撃しようとしたのです。私が飛び出して押し倒して無事でしたが……。あとで連隊長に『死ぬ気でしたね』と聞くと、連隊長は再び涙を見せながら、『多くの部下が死んで、指揮官は生きてはおれんよ。君が想像した通りだよ』と語っていました」

(角田中尉)

角田中尉という人は、戦闘能力が高いだけでなく、両角連隊長からの信頼も厚いように見える。

山田支隊/第65連隊が南京に侵攻する際も重要戦略目標であった烏龍山砲台の占領を田山少佐に、幕府山砲台の占領を角田中尉に任せている。

《5. 田山少佐》

せっかくだから、その田山少佐についても。

少し話を遡ると、第65連隊が会津若松から出発した時には3,700人いた。うち、2,300人が南京侵攻前の上海戦で死傷し、特に第一大隊はほぼ壊滅した。上の話で角田中尉が両角連隊長を助けたのもその時の話。途中2度ほど大きい兵員補充があって、第65連隊が幕府山に来た時の兵力は2,200人。

それで、田山少佐というのは上海戦の壊滅の後に第一大隊長になった。それ以前は山田旅団の副官をしていた。

この辺は「郷土部隊戦記 /福島民友新聞社」に書いてある。

田山少佐という人は戦後も多くを語らない人だったから人物像的にはよくわからないが、山田旅団の副官だったという経緯からすると、ややこしい仕事も任せられる人だったのかなと想像。切れ者を幹部が手元に置いておきたくなるような、そういう系統。武勇伝系の角田中尉とは全く違うタイプかな。

《6. 兵士らの心情》

田山少佐と角田中尉について語ったので、兵士らについても語っておきましょう。

とはいえ私に語る資格などないので、砲艦・保津に乗艦していた橋本以行氏の証言を紹介。陥落日に下関の埠頭に接岸した時の話。

江上には相変わらず一面に中国兵が乗った浮遊物が流れていたが、弾丸が欠乏して射つことができない。ところがそれを見つけた小隊長(=陸軍16師団の人)は「あれを射って下さい。敵兵ですよ」と叫ぶ。艦長がそれに構わず話をしようとすると、そこらにあったチェコ機銃を拾ってきて、矢庭に射ちはじめた。そして艦長に向かって「あなたたち戦友がやられていないから、そんなに呑気にしておられる。われわれは皆、戦友を失ってきたんですよ」と怒髪天を衝く形相であった。敵の反撃をうけず、選り好みしながら射ちまくってきた我々は、喰うか喰われるかの血みどろの戦闘を続けてきた陸上部隊は違うものだなあーと、申し訳ないような気がした。

(証言による「南京戦史」11)

小隊長って少尉くらいだと思うが、当時の砲艦・保津の艦長は中佐。陸軍少尉が海軍中佐を怒鳴りつけてる。

南京戦当時の兵士らの心情がよく伝わってくる話。

ちなみに、橋本以行氏というのはのちの太平洋戦争で、原爆を運搬した帰路の米・重巡洋艦インディアナポリスを撃沈した潜水艦・伊58の艦長をした人。

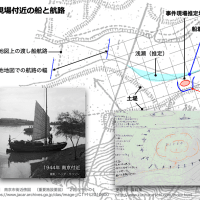

《7. 船をめぐる混乱》

話を事件に戻す。

気づけば、角田中尉と田山少佐が語る状況は似てる。

16日の魚雷営:

「で、船着き場で到着順に縛っていたのをほどき始めたころ、いきなり逃げ出したのがいる。四、五人だったが、これを兵が追いかけ、おどかしのため小銃を発砲したんだよ。これが不運にも、追いかけていた味方に命中してしまって……。これが騒動の発端さ。あとは猛り立つ捕虜の群れと、重機関銃の乱射と……」

(角田中尉)

17日の草鞋峡:

「銃声は最初の舟が出た途端に起こったんですよ。たちまち捕虜の集団が騒然となり、手がつけられなくなった。味方が何人か殺され、ついに発砲が始まってしまったんですね」

(田山少佐)

ついでに、事件直後の現場を見た前田記者の質問に答えた警備司令部:

「少数の日本部隊へ万を超える中国軍が投降してきたので武装解除し、江北へ逃げていくことを教唆したら、われ先にと船に乗り、ジャンク船に乗り、板にまたがり、戸板を浮かべて脱出したが、とうていさばき切れるものではなかった。船に乗りすぎて沈没するもの、乗り切れない者が船べりを離さないから揚子江に落ち込む、そこで殺傷が起きるということで、パニック状態になり、双方大乱戦となった勢が護送中の日本部隊を襲撃してきたため、機銃で掃射したものである」

(前田記者に対する警備司令部の説明)

警備司令部がいう船の混乱の話は、陥落日の話が混ざってるのではないかと疑っていたが、もしかしたら本当に幕府山事件の際のことを言ってるのかもしれない。

念の為、両角手記からも:

「軽舟艇に二、三百人の俘虜を乗せて、長江の中流まで行ったところ、前岸に警備しておった支那兵が、日本軍の渡河攻撃とばかりに発砲したので、舟の舵を預かる支那の土民、キモをつぶして江上を右往左往、次第に押し流されるという状況。ところが、北岸(=南岸のことでしょう)に集結していた俘虜は、この銃声を、日本軍が自分たちを江上に引き出して銃殺する銃声であると即断し、静寂は破れて、たちまち混乱の巷となったのだ」

(両角手記)

船の大きさは微妙だが、状況説明的にはあり得そうに思う。

田山少佐や警備司令部の話と整合的。特に警備司令部の話は事件翌日に前田記者に伝わってるので、部隊幹部の「口裏合わせ」があったとしても、その影響下にない。

《8. 言行不一致》

両角連隊長から田山少佐と角田中尉への密命。

【(中洲に)逃げられたので、捕虜はもういない +南岸に留まることは許さぬ】

田山少佐と角田中尉が語る認識は「解放」なので、武力行使するつもりはなかったように見える。

ただし、中洲に渡らずに南岸で逃亡することに対しては断固阻止する体制を敷いている。

そして、戦争中に戦闘地域で作戦行動中の軍隊なのだから、自衛や反撃に躊躇することもない。その備えもある。

しかも。

兵士らは、「われわれは皆、戦友を失ってきたんですよ!と怒髪天を衝く形相」という心情。

16日、事件発生の瞬間の角田中尉の述懐:

「あとは猛り立つ捕虜の群れと、重機関銃の乱射と……。地獄図絵というしかないね、思い出したくないね。ああいう場での収拾はひどく難しく、なかなか射撃をとめられるもんじゃない。まして戦友がその場で死んだとなったら、結局は殺気だってしまってね」

(角田中尉)

17日、事件発生の瞬間の田山少佐の述懐:

「味方が何人か殺され、ついに発砲が始まってしまったんですね。なんとか制止しようと、発砲の中止を叫んだんですが、残念ながら私の声は届かなかったんです」

(田山少佐)

田山少佐の近くにいた箭内准尉の述懐:

「江岸への集結のさなか、一瞬にして暴走が起こった。彼らはいっせいに立ちあがり、木の枝などを振り回しながら警備兵を襲撃し、これを倒して逃走を始めた」

「たまりかねて一斉射撃を開始し、鎮圧に乗り出したのです。私の近くにいた第一大隊長の田山少佐が『撃ち方やめ!』を叫びましたが、射撃はやまない。気違いのようになって撃ちまくっている。目の前で戦友が殴り殺されたのですから、もう逆上してしまっていてね……」

「たまりかねて一斉射撃を開始し、鎮圧に乗り出したのです。私の近くにいた第一大隊長の田山少佐が『撃ち方やめ!』を叫びましたが、射撃はやまない。気違いのようになって撃ちまくっている。目の前で戦友が殴り殺されたのですから、もう逆上してしまっていてね……」

(箭内准尉)

戦友の仇とばかりに戦闘モードに入ってしまった兵士らの射撃は止まらない。

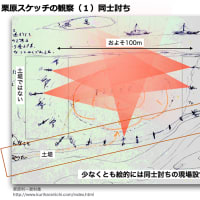

草鞋峡の現場にいた栗原利一氏(第65連隊第一大隊、伍長)がのちに書いたスケッチ。そこにあったメモ。

これは兵は田山大隊

全員で135人位あったと思う

俺はクリスチャンなのになぜこんなこと

と言って大隊長はつぶやいた

兵は戦友の敵と思って平気でやった

全員で135人位あったと思う

俺はクリスチャンなのになぜこんなこと

と言って大隊長はつぶやいた

兵は戦友の敵と思って平気でやった

田山大隊長の無念さが伝わってくる。

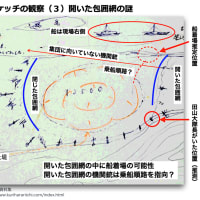

《9. 囲師必闕》

「囲師必闕」…つまり、敵を攻めるときに完全に囲んでしまうと相手は必死になって思わぬ反撃をしてくるから、囲みの一方は必ず開けておきなさい。という戦術。

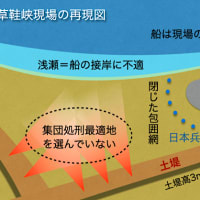

草鞋峡の現場が特にわかりやすいが、捕虜集団を岸辺に置いて三方を日本兵が囲い込んだ。

残る一方は渡河の方向だけだから、船を用意して縛を解けば捕虜は必ずそっちに逃げると考えた。おそらく。

ところが、船の輸送力が足りなかったのか、我先に乗船しようとして混乱になったのか、対岸から発砲があったのか、捕虜たちの疑心暗鬼が爆発したのか、真相は不明だが、結局その渡河の道は閉ざされた。

結果、一方を開けたつもりが捕虜たちにとっては「背水の陣」になった。これが、死に物狂いの抵抗を引き起こした。

そして、鎮圧射撃が始まり、「兵は戦友の敵と思って平気でやった」

この射撃は、まだ現場に向かって進んでいた捕虜移送隊列にも連鎖的に波及した。

隊列の捕虜は互いに縛られたまま散り散りに逃げようとし、これを追う護送兵による乱射乱撃が始まった。

上海派遣軍司令部が捕虜を上海に送って使役しようとしてたのがなぜか話がうまく回らなかったことといい、いろんな要素の組み合わせが悪すぎる。

《10. 成功していた作戦》

この記事を読んでくれた方全員にこの話を理解してもらえるとは思いません。

しかし、両角連隊長は、

【(中洲に)逃げられたので、捕虜はもういない +南岸に留まることは許さぬ】

を命令し、その結果、そこそこ成功したのである。

もちろん、戦死者まで出したのは失敗。

捕虜側に犠牲者が多かったことも将来に禍根を残した。残念ながら兵士らは撃ちすぎた。

それでも、大枠は成功したと認識してる。だから、「安堵」「我が意を得たり」と書いた。

「処置後、ありのままを山田少将に報告をしたところ、少将もようやく安堵の胸をなでおろされ、さも「我が意を得たり」の顔をしていた」

(両角手記)

なにしろ、【逃げられたので、捕虜はもういない】を達成した。

しかも、勝手に「解放した」だと上級司令部から判断を問われるはずだが、「逃げられた」という体裁まで手に入れた。

結果的には、上級司令部の参謀長と参謀副長の日記に「遺憾千万なり」などと書かれる程度で済んだ。

でも、おかしいでしょう?

両角連隊長の認識(連行4千、死亡1千)だと、逃亡率75%のほぼ全てが中洲に渡らずに南岸で逃亡したという報告を受けてるはずなのに、そこを問題視する様子がない。

では、「+南岸に留まることは許さぬ」という条件設定したのは誰??

13師団司令部は、捕虜を中洲に送って自活させよ、と命じたという。

ただこれは、【(中洲に)逃げられたので、捕虜はもういない】の実施許可を得たという話。

現に、両角連隊長は「+南岸に留まることは許さぬ」の完全未達を問題視していない。

であれば、実は最初からこれでよかった。

【(どこかに)逃げられたので、捕虜はもういない】

でも、日本軍の将兵はマジメだから?、これを実現しようとした。それも、かなり苛烈に。

【中洲に逃げられた +南岸に留まることは許さぬ】

これは言い換えるとこうなる。

【中洲に逃げること以外は許さぬ】

これが現場部隊の実際の行動。

しかも、兵士はこの心情。

「われわれは皆、戦友を失ってきたんですよ!と怒髪天を衝く形相」

結局、「+南岸に留まることは許さぬ」という条件設定したのは誰??

おそらく、誰もいない。

強いて言えば、16師団への無意識の忖度?

私も先にこう書きました。

南京城内外を警備してる16師団への配慮としても当然とも言えるでしょう。ただでさえ「早く処刑しろ」と催促してきて厄介なことになってるし。

ついでに、もうひとつ。

論者は言う。

「2晩続けて同じ失敗をするとは信じられない」

実は、失敗したと思ってないから2晩続けて実行した。成功の範囲内と思っている。

なにしろ、捕虜の死亡率や逃亡率は評価指標になっていなかった。

作戦目的の【逃げられたので、捕虜はもういない】は達成した。

《11. 戦後も続いていた理屈》

繰り返し述べたように、両角連隊長はこう考えた。

【火事で逃げられたといえば、いいわけがつく】

それで、角田中尉に魚雷営の作戦を託した。

しかし、両角連隊長の建前的認識は、捕虜1万5千捕獲、収容8千、火事で半分逃げて、草鞋峡に連行4千、逃亡3千、死亡1千。

戦後もずっとそう言ってきた。

論者は言う。

「あの火事ではほとんど逃亡していない」

「魚雷営の事件を隠すのはなぜだ」

答えは、【火事で逃げられたといえば、いいわけがつく】の中にある。

つまり、両角連隊長がいう【火事で半分逃げられた】の中に魚雷営の諸々が包含されている。

ずっとそれを堅持してきた。

そのこだわりがどこから来るのか、私も探していた。

これがその答えなのかな、と思う。

◇十二月十六日 晴

相田中佐を軍に派遣し、捕虜の仕末其他にて打合わせをなさしむ、捕虜の監視、誠に田山大隊大役なり、砲台の兵器は別とし小銃五千重機軽機其他多数を得たり

相田中佐を軍に派遣し、捕虜の仕末其他にて打合わせをなさしむ、捕虜の監視、誠に田山大隊大役なり、砲台の兵器は別とし小銃五千重機軽機其他多数を得たり

(山田栴二日記)

つまり、こういうこと。

(a) 火事が起きた

(b) 火事で逃げられたといえばいいわけがつくから、その日のうちに角田中尉に魚雷営作戦を指示

(c) 山田旅団長には「火事で半分逃げられた」と報告しつつ、残りの半分も逃すと申告(担当:田山少佐)

(d) その結果が上の山田旅団長日記(=田山大隊の件)

(e) 戦後もずっと山田旅団長への報告の枠組みを堅持

でも、角田中尉はぶちまけた。

冒頭でこう書いた。

「いいわけがつく」とは誰に対する言い訳か。

1937年12月16日時点でのこの言い訳の宛先の第一は、捕虜処刑を頻繁に催促してきていた第16師団である。

1937年12月16日時点でのこの言い訳の宛先の第一は、捕虜処刑を頻繁に催促してきていた第16師団である。

優先順位的には第16師団に違いないとは思うが、実は当時の時間順序的には「いいわけ」の最初の宛先は山田旅団長だったのかな、と思う。

《12. まとめ》

「いいわけ」から始まり、

善意の言葉が、なぜか苛烈な作戦に転換され、

三方を囲んで一方に逃すつもりが、背水の陣に追い込み、

死に物狂いの抵抗を、戦友の仇とばかりに撃ってしまい、

歴史に禍根を残してしまった、

そういう事件だったと思います。

《13. 関係者の証言》

(両角連隊長手記)

南京大虐殺事件

幕府山東側地区、及び幕府山付近に於いて得た捕虜の数は莫大なものであった。新聞は二万とか書いたが、実際は一万五千三百余であった。しかし、この中には婦女子あり、老人あり、全くの非戦闘員(南京より落ちのびたる市民多数)がいたので、これをより分けて解放した。残りは八千人程度であった。これを運よく幕府山南側にあった厩舎か鶏舎か、細長い野営場のバラック(思うに幕府山要塞の使用建物で、十数棟併列し、周囲に不完全ながら鉄線が二、三本張りめぐらされている)-とりあえず、この建物に収容し、食糧は要砦地下倉庫に格納してあったものを運こび、彼ら自身の手で給養するよう指導した。

当時、我が聯隊将兵は進撃に次ぐ進撃で消耗も甚だしく、恐らく千数十人であったと思う。この兵力で、この多数の捕虜の処置をするのだから、とても行き届いた取扱いなどできたものではない。四周の隅に警戒として五、六人の兵を配置し、彼らを監視させた。

炊事が始まった。某棟が火事になった。火はそれからそれへと延焼し、その混雑はひとかたならず、聯隊からも直ちに一中隊を派遣して沈静にあたらせたが、もとよりこの出火は彼らの計画的なもので、この混乱を利用してほとんど半数が逃亡した。我が方も射撃して極力逃亡を防いだが、暗に鉄砲、ちょっと火事場から離れると、もう見えぬので、少なくも四千人ぐらいは逃げ去ったと思われる。

私は部隊の責任にもなるし、今後の給養その他を考えると、少なくなったことを却って幸いぐらいに思って上司に報告せず、なんでもなかったような顔をしていた。

十二月十七日は松井大将、鳩彦王各将軍の南京入場式である。万一の失態があってはいけないとういうわけで、軍からは「俘虜のものどもを”処置”するよう」…山田少将に頻繁に督促がくる。山田少将は頑としてハネつけ、軍に収容するように逆襲していた。私もまた、丸腰のものを何もそれほどまでにしなくともよいと、大いに山田少将を力づける。処置などまっぴらご免である。

しかし、軍は強引にも命令をもって、その実施をせまったのである。ここに於いて山田少将、涙を飲んで私の隊に因果を含めたのである。

しかし私にはどうしてもできない。

いろいろ考えたあげく「こんなことは実行部隊のやり方ひとつでいかようにもなることだ、ひとつに私の胸三寸で決まることだ。よしと期して」ー田山大隊長を招き、ひそかに次の指示を与えた。

「十七日に逃げ残りの捕虜全員を幕府山北側の揚子江南岸に集合せしめ、夜陰に乗じて舟にて北岸に送り、解放せよ。これがため付近の村落にて舟を集め、また支那人の漕ぎ手を準備せよ」

もし、発砲事件の起こった際を考え、二個大隊分の機関銃を配属する。

十二月十七日、私は山田少将と共に軍旗を奉じ、南京の入城式に参加した。馬上ゆたかに松井司令官が見え、次を宮様、柳川司令官がこれに続いた。信長、秀吉の入城もかくやありならんと往昔を追憶し、この晴れの入城式に参加し得た幸運を胸にかみしめた。新たに設けられた式場に松井司令官を始め諸将が立ち並びて聖寿の万歳を唱し、次いで戦勝を祝する乾杯があった。この機会に南京城内の紫金山等を見学、夕刻、幕府山の露営地にもどった。

もどったら、田山大隊長より「何らの混乱もなく予定の如く俘虜の集結を終わった」の報告を受けた。火事で半数以上が減っていたので大助かり。

日は沈んで暗くなった。俘虜は今ごろ長江の北岸に送られ、解放の喜びにひたり得ているだろう、と宿舎の机に向かって考えておった。

ところが、十二時ごろになって、にわかに同方面に銃声が起こった。さては…と思った。銃声はなかなか鳴りやまない。

そのいきさつは次の通りである。

軽舟艇に二、三百人の俘虜を乗せて、長江の中流まで行ったところ、前岸に警備しておった支那兵が、日本軍の渡河攻撃とばかりに発砲したので、舟の舵を預かる支那の土民、キモをつぶして江上を右往左往、次第に押し流されるという状況。ところが、北岸(=南岸のことでしょう)に集結していた俘虜は、この銃声を、日本軍が自分たちを江上に引き出して銃殺する銃声であると即断し、静寂は破れて、たちまち混乱の巷となったのだ。二千人ほどのものが一時に猛り立ち、死にもの狂いで逃げまどうので如何ともしがたく、我が軍もやむなく銃火をもってこれが制止につとめても暗夜のこととて、大部分は陸地方面に逃亡、一部は揚子江に飛び込み、我が銃火により倒れたる者は、翌朝私も見たのだが、僅少の数に止まっていた。すべて、これで終わりである。あっけないといえばあっけないが、これが真実である。表面に出たことは宣伝、誇張が多過ぎる。処置後、ありのままを山田少将に報告をしたところ、少将もようやく安堵の胸をなでおろされ、さも「我が意を得たり」の顔をしていた。

解放した兵は再び銃をとるかもしれない。しかし、昔の勇者には立ちかえることはできないであろう。

自分の本心は、如何ようにあったにせよ、俘虜としてその人の自由を奪い、少数といえども射殺したことは<逃亡する者は射殺してもいいとは国際法で認めてあるが>…なんといっても後味の悪いことで、南京虐殺事件と聞くだけで身の毛もよだつ気がする。

当時、亡くなった俘虜諸士の冥福を祈る。(P340)

『両角業作 手記 歩兵第65聯隊長・歩兵大佐 /南京戦史資料集 II』

(田山芳雄 第一大隊長・少佐)

第一大隊長の田山芳雄少佐は、四国の丸亀市出身の人。直接会って取材したときの私のメモには次のようにある。

「解放が目的でした。だが、私は万一の騒動発生を考え、機関銃八挺を準備させました。舟は四隻ーーいや七隻か八隻は集めましたが、とても足りる数ではないと、私は気分が重かった。でも、なんとか対岸の中洲に逃がしてやろうと思いました。この当時、揚子江の対岸(揚子江本流の対岸)には友軍が進出していましたが、広大な中洲には友軍は進出していません。あの当時、南京付近で友軍が存在していないのは、八卦洲と呼ばれる中洲一帯だけでした。解放するにはもってこいの場所であり、彼らはあとでなんらかの方法で中洲を出ればいいのですから……」

南京虐殺を研究している人の中には「対岸には日本軍が進出しており、その方面に解放するというのはおかしい」とする説もある。しかし実情は以上の通りだった。

「銃声は最初の舟が出た途端に起こったんですよ。たちまち捕虜の集団が騒然となり、手がつけられなくなった。味方が何人か殺され、ついに発砲が始まってしまったんですね。なんとか制止しようと、発砲の中止を叫んだんですが、残念ながら私の声は届かなかったんです」(P193)

『南京の氷雨 虐殺の構造を追って /阿部 輝郎』

(角田栄一 第五中隊長・中尉)

(12月16日の魚雷営について)

「きみの紹介だといって、ルポライターの鈴木明という人が俺を訪問してきたよ。俺は酒を飲んでいたところだったので、差し出されたテープレコーダーのマイクに向かって、いきなり本当のことを大声で話してやったよ」

「え、どんなことを?」

「なにね『虐殺をしたのはこの俺だぞ』といったんだ。彼は目をまるくして退散してしまったがね」

南京虐殺の下手人だと自分から名乗ったのだ。

「別にウソをいったわけじゃないんだ。本当のことなんだ。ま、虐殺にはちがいないけれど、実は事情があったんだ」

その事情とはーー。

火事があって、かなりの数の捕虜に逃げられた。だが、このとき両角連隊長のところには「処分命令」がきていた。しかし両角連隊長はあれこれ考え、一つのアイデアを思いついた。

「火事で逃げられたといえば、いいわけがつく。だから近くの海軍船着き場から逃がしてはどうかーー。私は両角連隊長に呼ばれ、意を含められたんだよ。結局、その夜に七百人ぐらい連れ出したんだ。いや、千人はいたかなあ……。あすは南京人城式、早ければ早いほどいい、というので夜になってしまったんだよ」

逃がすなら昼でもかまわないのではないかと思われるが、時間的な背景もあって夜になったということになろうか。

「昼のうちに堂々と解放したら、せっかくのアイデアも無になるよ。江岸には友軍の目もあるし、殺せという命令を無視し、逆に解放するわけなのだからね」

夜の道をずらりと並べて江岸へと連行していったが、案に相違して、捕虜の集団が騒然となってしまった。

万一の場合を考え、二挺の重機関銃を備えており、これを発射して鎮圧する結果となった。しかし、いったん血が噴出すると、騒ぎは大きくなった。兵たちは捕虜の集団に小銃を乱射し、血しぶきと叫び声と、そして断末魔のうめき声が江岸に満ちた。修羅場といっていい状況がそこに現出した。正式に準備したのは重機関銃二挺だが、ほかにも中国軍からの戦利品である機関銃も使ったような気がする、ともつけ加えていう。

「連行のとき、捕虜の手は後ろに回して縛った。途中でどんなことがあるかわからないというのでね。で、船着き場で到着順に縛っていたのをほどき始めたころ、いきなり逃げ出したのがいる。四、五人だったが、これを兵が追いかけ、おどかしのため小銃を発砲したんだよ。これが不運にも、追いかけていた味方に命中してしまって……。これが騒動の発端さ。あとは猛り立つ捕虜の群れと、重機関銃の乱射と……。地獄図絵というしかないね、思い出したくないね。ああいう場での収拾はひどく難しく、なかなか射撃をとめられるもんじゃない。まして戦友がその場で死んだとなったら、結局は殺気だってしまってね」

銃撃時間は「長い時間ではなかった」と角田中尉はいう。月が出ていて、江岸の船着き場には無残な死体が散乱する姿を照らし出していた。五隻ほどの小船が、乗せる主を失って波の中に浮かんでいた。

「捕虜たちは横倒しになっており、あたりは血みどろになっていて、鬼気迫るばかりの情景だったなぁ。みんな死んでしまったらしい。そう思いながら、このあとどう処置しようかと考えあぐねていると、俺は頭髪が逆立つのをおぼえた。目の前の死体の中から、生き残っていた兵士が、血まみれの姿で仁王立ちになって、こちらに突進してきたんだ。しかし十歩ほど歩いてこと切れてしまったがね。あの形相を、あの気迫を、私は今でも忘れることがありません」(P87)

(12月17日の草鞋峡について)

ところで前夜の海軍倉庫での事件を証言してくれた第五中隊長の角田栄一中尉は、この江岸の惨劇にも出かけている。

「前夜の失敗があって、私は両角連隊長に叱られました。『なぜ静かに解放できなかったか』というのです。しかし説明を聞いて、すぐ納得してくれました。人情家の連隊長でしたので、捕虜といえども多数の死者を出したことに反省の気分が強かったのです」

ここで角田中尉は、ふと話題を変えて上海戦の思い出を語り出した。

「上海戦はどうにもならない苦戦でした。出ていく兵隊が、次から次へと死に、ついに自分の副官だった小畑哲次郎少佐も戦死してしまいます。壕の中に伏せていた連隊長は泣いていました。

『家には妻子もいるであろう多くの将兵を死なせてしまって……』と。すると不意に立ち上がり、単身で敵陣へ突撃しようとしたのです。私が飛び出して押し倒して無事でしたが……。あとで連隊長に『死ぬ気でしたね』と聞くと、連隊長は再び涙を見せながら、『多くの部下が死んで、指揮官は生きてはおれんよ。君が想像した通りだよ』と語っていました」

両連隊長の人物を語る側面である。

「さて、河岸への連行にあたっては、私は役目を免除されました。が、収容所はからっぽになったし、ひまでしたので、連行の列の最後尾についていったのです。ところが、前方で乱射乱撃が始まり、どんどん銃弾が飛んでくる。私は道のわきにあるクリークのようなものに飛び込み、危難を避けました。味方の銃弾で死んではいられないし、恐ろしい思いをしました。また『突発だな』と私には感じられました。突発でなかったら、味方の方向に銃弾が飛んでくるなんて考えられませんよ。とにかく無茶な射撃でした。計画的に殺す気なら、あんなふうに銃弾は飛ぶわけないですからね」(P111)

『南京の氷雨 虐殺の構造を追って /阿部 輝郎』

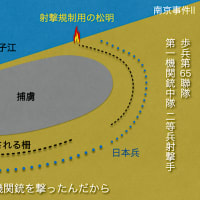

(箭内享三郎 連隊機関銃中隊・准尉)

歩兵六十五連隊の連隊機関銃中隊に所属する箭内享三郎准尉は、捕虜を集合させる場所を河原で設定したという。福島市の人だが、既に故人となった。私とは懇意にしており、生前その状況について詳細に語ってくれている。私は回想談を速記メモしていたが、それを紹介しよう。

「目の前は揚子江の分流(爽江)が流れており、背景は幕府山に続く連山でした。河川敷はかなり広くてね、柳やらススキやらが生えていて、かなり荒れたところでしたよ。確か南京入城式のあった日でしたが、入城式に参加したのは連隊の一部の人たちが集成一個中隊をつくって出かけたはずです。私は入城式には参加しませんでしたが、機関銃中隊の残余メンバーで特別な仕事を与えられ、ノコギリやナタを持って、四キロか五キロほど歩いて河川敷に出かけたのです」

ノコギリやナタとは、また異様なものである。

いったい、なんのために?

「実は捕虜を今夜解放するから、河川敷を整備しておくように。それに舟も捜しておくように……と、そんな命令を受けていたんですよ。解放の件は秘密だといわれていましたがね。ノコギリやカマは、河川敷の木や枯れたススキを切り払っておくためだったんです」

解放のための準備だったという。

「実は逃がすための場所設定と考えていたので、かなり広い部分を刈り払ったのです。刈り払い、切り払いしたのですが、切り倒した柳の木や、雑木のさまざまを倒したまま放ったらかしにして置いたんです。河川敷ですから、切り倒したといっても、それほど大きなものはありませんでしたがね。ところが、後でこれが大変なことになるのです」

明るいうちに場所の設定を終えた。上流や下流を捜し歩いて六隻か七隻の舟を集めたものの、 ほかには見当たらず、舟はこれだけだったという。

「兵舎のある上元門に戻って、まだ日のある時間でしたが、それから捕虜の連行が始まったのです。手などは彼ら自身の巻脚絆を利用して縛り、四人ずつ一つなぎにして歩かせたのです。なぜ縛ったか? それはね、四キロか五キロ歩かせるのですから、途中でなにかがあったら、せっかくの苦心も水の泡になりますからね。第一、少人数で大人数を護送するには、そうしないと問題があったときに抑えられないからです」(P100)

(中略)

ここで再び箭内准尉の証言メモを続けてみよう。

「集結を終え、最初の捕虜たちから縛を解き始めました。その途端、どうしたのか銃声が……。 突然の暴走というか、暴動は、この銃声をきっかけにして始まったのです。彼ら捕虜たちは次々に縛を脱しーー巻脚絆などで軽くしばっていただけですから、その気になれば縛を脱することは簡単だったのです」

縛を脱した捕虜たちは、ここで一瞬にして恐ろしい集団に変身したという。昼のうちに切り倒し、ただ散乱させたままにしておいた木や枝が、彼らの手に握られたからだ。近くにいた兵士たちの何人かは殴り倒され、たたき殺された。持っていた銃は捕虜たちの手に渡って銃口がこちらに向けられた。

「たまりかねて一斉射撃を開始し、鎮圧に乗り出したのです。私の近くにいた第一大隊長の田山少佐が『撃ち方やめ!』を叫びましたが、射撃はやまない。気違いのようになって撃ちまくっている。目の前で戦友が殴り殺されたのですから、もう逆上してしまっていてね……。万一を考え、重機関銃八挺を持っていっていたので、ついには重機関銃まで撃ち出すことになったのです」(P102)

『南京の氷雨 虐殺の構造を追って /阿部 輝郎』

(箭内享三郎 第一機関銃中隊・准尉)

では、ほんとうに解放するための準備が行われていたのだろうか。第一機関銃中隊に所属していた箭内享三郎准尉(福島市泉)は次のように回想する。

「田山大隊長は私たちの第一機関銃中隊の中隊長宝田長十郎中尉と相談し、揚子江岸に船着き場をつくる話し合いをした。私たちが仕事を命ぜられ、江岸に出てヤナギの木を切り倒し、乗り場になる足場などを設けた。また集合できるぐらいの広さの面積を刈り払いした。切り倒した木、刈り払いをした枝などはそのままにしておいた。実をいうと、私たちはそのとき、あの木や枝が彼らの武器となり、私たちを攻撃してくる元凶になるなどとは、神ならぬ身の知る由もなかったのです。船を集めるため江岸を歩き回って探し歩き、十隻前後は集めてきたことを記憶しています」

刈り払いをした木や枝が、あとで手ごろな棒として捕虜の手ににぎられ、解放のとき“暴動”が発生する原因になったのだと箭内准尉はいうのである。(P125)

『ふくしま 戦争と人間 1 白虎編 /福島民友新聞社』

(箭内享三郎 第一機関銃中隊・准尉)

第一機関銃中隊箭内享三郎准尉(福島市泉)はまた次のように回想する。

「江岸への集結のさなか、一瞬にして暴走が起こった。彼らはいっせいに立ちあがり、木の枝などを振り回しながら警備兵を襲撃し、これを倒して逃走を始めた。川に飛び込むもの、陸地を走るものなど、暗夜の突然の事態。機関銃が射撃を始めた。このとき私の近くにいた第一大隊長田山芳雄少佐が“撃ち方やめ”を叫んだ。だが、混乱しているため命令はいき届かなかったのです」

田山大隊長の“撃ち方やめ”の叫びもむなしく、しばらく銃声は続いた。しかも銃弾は味方にも飛んでいく混乱ぶりだったようである。第五中隊長角田栄一中尉(郡山市富久山町)は「私は最後尾をついていったが、銃弾が私たち味方のほうにもくるため、身を伏せて危難から避けなければならないほど、非常な混乱ぶりだった」と語っている。(P130)

『ふくしま 戦争と人間 1 白虎編 /福島民友新聞社』

(八巻竹雄 第十二中隊長・中尉)

この前後を関係者の話からもう一度ながめてみたい。十二中隊長だった八巻竹雄中尉(梁川町中町)は次のように回想している。

「幕府山から江岸までは四キロほどだったと思う。私たちは彼らを解放する目的で四列縦隊で歩かせたが、彼らは目的を知らない。私たちは少数であり、どこで暴走が起こるか、むしろ彼らより緊張していた。はたして途中で彼らの逃亡が始まり、私たちの中隊の兵隊も彼らに連れ去られ、途中で殺されたりした。このような犠牲を払いながらも、ともかく解放のための努力を続けたのです」

途中でかなり逃亡があったという。解放するのだからかまわないようなものだが、やはり対岸に解放しないとまずい、という判断があったようだ。(P129)

『ふくしま 戦争と人間 1 白虎編 /福島民友新聞社』

(丹治善一 上等兵)

やむなく発砲したとはいえ、とにかく捕虜の集団に銃弾は飛び込んだ。ではどれだけ死者が出たのか。 これは確認しておきたい点である。第三次補充で十七日夜、内地から南京の連隊に追及してきた丹治善一上等兵(福島市大森)らの回想が記憶もあざやかである。

「あの記憶は鮮烈ですね。なにしろ初めて戦場を目撃したのですから。しかもあの無数の死者......。 私たち新参の補充要員は十八日朝、いきなり江岸のその現場に連れ出され、戦争の残酷場面を見せつけられたのです。死者は河岸の一角に折り重なっていたり、散乱していたり......。千人以上は死んでいるな、そう感じたものでした。しかし実際に私たちが死者を片づけてみると、四百人前後だったように思う。とにかくこれだけの死者があると、ものすごく見えるものですね。死者の大半は揚子江に流したのです」

実はこのさわぎのさい、若松連隊でも七人の死者が出た。切り倒したままとなっていた江岸の木や枝がそのまま武器となり、警備していた将校や兵隊がなぐり殺され、あるいは味方の銃弾をあびて死んだ。(P128)

『ふくしま 戦争と人間 1 白虎編 /福島民友新聞社』

(同盟通信記者・前田雄二氏)

ー 一般住民の大量虐殺はない ー

しかし、占領後、日本軍による「虐殺」がなかったわけではない。私は、自分の体験をそのまま「戦争の流れの中に」に書いているが、異常な見聞の第一は、占領三日目のことである。

(中略:第一は軍艦学校で捕虜の処刑を目撃した話。第二は交通銀行の裏で捕虜の処刑を目撃した話。第三は挹江門の城門における死体の山。)

第四は、その翌日、揚子江岸に死体の山が連なっているとの情報を得て車を走らせたが、下関からさらに下った江岸におびただしい中国兵の死体が連なっていた。ざっと見て千は超えていた。帰って警備司令部に説明を求めると「少数の日本部隊へ万を超える中国軍が投降してきたので武装解除し、江北へ逃げていくことを教唆したら、われ先にと船に乗り、ジャンク船に乗り、板にまたがり、戸板を浮かべて脱出したが、とうていさばき切れるものではなかった。船に乗りすぎて沈没するもの、乗り切れない者が船べりを離さないから揚子江に落ち込む、そこで殺傷が起きるということで、パニック状態になり、双方大乱戦となった勢が護送中の日本部隊を襲撃してきたため、機銃で掃射したものである」との答えだった。(P575)

『魁 郷土人物戦記 /伊勢新聞社編』

《改版履歴》

2022.09.17 初版

《関連記事》

《幕府山事件》概要編

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/4997887cce0ec9d9cc7e17f92562d37c

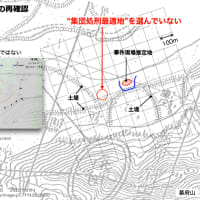

《幕府山事件》地理編

http://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/9b9a860e2c39a923405efe2946d766ed

《幕府山事件》時系列編

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/b371d9b304f84e519677960e6b644f17

《幕府山事件》自衛発砲説

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/13fd6d3e71081054bca30edc4a796259

《幕府山事件》魚雷営現場の外形的検証

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/5fe165164b8b9537c71c97f707ef986b

《幕府山事件》草鞋峡現場の外形的検証(前編)

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/e5c0c9b19ec42a60c0d038314aa4e32a

《幕府山事件》草鞋峡現場の外形的検証(後編)

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/67c2655b8679239d13220dde13c349a7

《幕府山事件》埋葬記録の絞り込み

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/fb155aa7d56ce5e3e43f490f8fe5eb68

《幕府山事件》試算モデル

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/548a45b8a1f4e8c8c0fee0fab3b670e0

《幕府山事件》本当の意図

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/a8da8d8a68b1117afd6ea3cf649d104f

★南京大虐殺の真相(目次)

https://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/9e454ced16e4e4aa30c4856d91fd2531