最終更新:2017.12.21

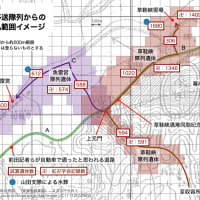

南京攻略戦での中国側の人口や遺体数などの数値について考察し、全体像の数値モデルの検討を行った。

《要点》

(人口)

・戦前の南京市の人口は100万人(1937年3月時点)

・南京陥落時点の安全区の人口は20万人、城内全域で25万人

・陥落翌月の安全区の人口は25万人(ほぼ変動なし)

・陥落翌年3月下旬の南京の人口は25万〜27万人(増加傾向)

・陥落翌年5月末の南京の人口は27.7万人(増加)

(兵力と戦死)

・国民党軍の総兵力数は8万1千(譚道平記録)

・国民党軍の総戦死数は約5.0万(ただし、前項の枠外の増援なども含む)

・前項から処断数を除くと戦死数3.6万(犠牲者総数の65%)

・敗残兵の処断は約1万6千(偕行社・南京戦史)(犠牲者総数の29%)

・国民党軍の実質的総兵力10.45万以上=戦死5.0万(処断を含む)+捕虜1万+残存兵力4.45万(譚道平記録)

・処断のうち2,000は市民を誤認した可能性(犠牲者総数の4%)

・河に流された戦死体はおそらく約1万

・処断を免れた捕虜は約1万人(うち、鎮江からの退却兵7千)

・日本軍の総兵力は7万数千人、うち戦死は1,558人

(遺体処理)

・紅卍字会埋葬遺体実数は約2万3千体、うち約4,800体は城内で収容

・紅卍字会埋葬記録のうち女性と子供の比率は0.3%。城内のみでは2.6%、城外のみでは0.01%

・南京市衛生局の埋葬分約7千と併せて埋葬実数約3万

・犠牲者の46%が江上での戦死または水葬、54%が埋葬

(犠牲者統計)

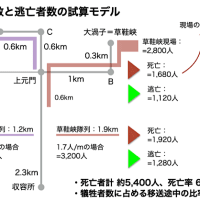

・中国側の犠牲者総数は約5万5千

・南京市民(城内外)の犠牲者数は約5,400人

・うち4,000人(=74%)の市民犠牲者が陥落後の城内掃討時に発生

・城内掃討戦での犠牲者の34%が市民

・南京戦全体での中国側犠牲者総数の9.8%が市民

(関連図表)

以下に、個々の項目について説明する。

《戦前の南京の人口》

戦前の南京の人口は100万だった。

これは、金陵大学のルイス・S・C・スマイス教授による、いわゆるスマイス調査にも記されている。

戦前の南京の人口は100万とされていたが、南京戦が近づくにつれて人口は激減した。

以下は、100万人都市の南京市民のうち80万人が戦闘前に脱出し、20万人が市内に残って安全区に避難していた、という記述。

ラーベ日記の11月28日と12月6日にも「20万」の数字が登場する。

12月6日の方は、国民党軍のHuang大佐が「安全区などない方が我々の助けになったのに」と主張したことに対して怒っている。その中で、80万の市民が脱出したと書いている。

この、戦前に避難して減少した80万人の記録をもって「日本軍が殺した」と言わんばかりの中国の報道もあったが、とんでもない言いがかり。

《南京陥落時点の人口》

安全区国際委員会のジョン・ラーベの次の手紙から、陥落当初の安全区の人口は20万人、城内全域で25万人と見積もられる。

スマイス調査でも陥落時点で、20〜25万人と見積もっている。

次のラーベ日記から1月中旬時点(陥落1ヶ月後)では安全区の人口が25万人に増え、差分の5万人は安全区外の城内から移って来たとの見解を示している。

次の事件ではその安全区に移動する難民の様子を報告している。

また、次の報告にあるように城門の通行は2月下旬まで容易ではなかったため、城外からの市民の帰還とは考えにくい。

さらに日本軍の側にも次のような証言もあるので、やはり陥落時点から安全区外にも多くの市民がいたと考えられる。

また、こちらの記事に紹介したが、南京市民の唐順山氏は陥落時点でも安全区の存在を知らずに城内を逃げ回っていた。よって、同様に安全区の存在を知らずに自宅などに隠れたり逃げ回っていた人は他にもいたと考えられる。

よって、ベイツが書いたように陥落1ヶ月後に安全区で増えた5万人とは、もともと城内の安全区外にいた人々であり、日本軍による城内掃討や『安全地帯の記録』に記された事件などに追われて安全区に逃げ込んできたものと考える方が妥当と思われる。

《生き残ったのは何人か》

南京城陥落1ヶ月後の1938年1月の安全区委員会の記録では安全区の人口は25万人とある。少なくとも、安全区は5万人増えているので、安全区の中で大虐殺が起きていたというのはあり得ない。

25万人という数字はあちこちに登場する。安全区国際委員会では避難民への食料配給の事業をしていたから、人口の把握は切実な問題だったのであろう。

次の手紙もまた25万人としている。

少し日付が遡るが、日本軍が12月25日頃から行なった「良民証」発行を踏まえての数字も安全地帯の記録に収録されている。

また、スマイス調査によれば、1938年3月下旬の時点で25〜27万、5月31日には277,000人とのことである。2月下旬に城門の通行が解禁されてから、徐々に城外からの流入(帰還)が始まったと思われる。

なお、次のように市民が帰還する様子も証言にある。

上記の雑誌は3月号だから、2月頃の発言かと思われるが、600人/日、つまり1万8千人/月のペースで市民が戻っていると発言している。但し、文脈から南京の話なのか蘇州の話なのか判断がつかない。

また、処断されずに収容された捕虜は約1万人ほどで、その半数は1937年12月末に労務者として上海に送られ、残りは1940年に発足した汪兆銘の南京政府軍に編入された、という記録がある。

既出のように「堯化門付近で投降した俘虜7200名」が捕虜1万の一部になったと思われるが、それ以外に安全区から摘出した敗残兵の一部も処断されずに捕虜となった。

《国民党軍の規模》

守備する国民党軍の兵力数は、次の史料により8万1千人と記録されている。

また、偕行社の『南京戦史』では、《南京戦における中国軍兵力7.6万人。その内訳は、戦死約3万、生存者(渡江、突破成功、釈放、収容所、逃亡)約3万、撃滅処断約1.6万。》と算定している。これは南京衛戍軍戦闘詳報などを元に、各部隊の数字を積み上げる算定方法を取っている。

これに対して今回の試算では、戦場で生じた遺体数を数える方法を取っており、ここからスマイス調査で判明している市民犠牲者数を差し引いて戦死数を算定している。これによると中国側の戦死総数は約5.0万(敗残兵処断を含む)である。ただ、これに捕虜1万を加えると約6.0万。譚道平記録の損失兵力3.65万を約2万以上超えてしまう。

この差分については、他地区からの増援部隊がいたことや、そもそも上海からの追撃戦で日本軍に追われながら南京にたどり着いた国民党軍は首都防衛軍のカウントに入っていない可能性もあり、さらには元々南京は後方の補給基地でもあったために傷病兵等も多かったことから、譚道平記録の枠外からの兵力もいたものと解釈する。

《日本軍の規模と損失》

南京攻略戦に参加した日本軍は、松井石根大将を司令官とする中支那方面軍(当時の名称)と、その指揮下にあった上海派遣軍および第10軍で、総兵力は7万数千名とされる。

なお、偕行社の『南京戦史』では、南京攻略戦における日本軍の戦死は1,558人、戦傷者は4,619人と算定している。

《犠牲者数の内訳》

算出した数値は次の通り。犠牲者総数54,909-。

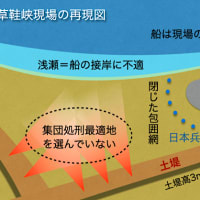

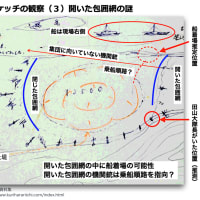

1. 江上戦死または水葬 25,000-

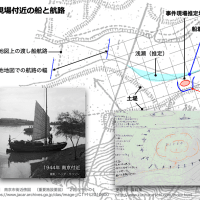

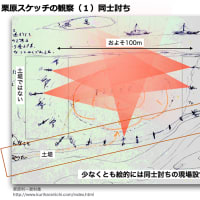

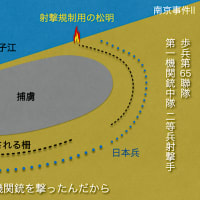

1.1 新河鎮の激戦(45連隊) 7,000-

1.2 下関江上戦(33連隊/第三艦隊) 3,000-

1.3 処断(33連隊処断分等4,000を除く) 12,000-

1.4 下関の地上(工兵が水葬) 3,000-

2. 埋葬 29,909-

2.1 紅卍字会(水葬を除く) 23,234-

2.2 衛生局(紫金山周辺) 3,200-(三千余、を3,200に換算)

2.3 衛生局(宝塔橋他) 3,575-

各数値の詳細は次の記事を参照。

《南京事件》犠牲者数の一覧と論拠

http://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/d970ae18fbcd6ea40e68a22a5d24d01a

紅卍字会の埋葬記録については次の記事を参照。

《南京事件》紅卍字会埋葬記録の検証

http://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/c9f414da142a782a28bc89d8db538f6b

市民犠牲者の詳細については次の記事を参照。

《10》南京大虐殺・市民の犠牲者数

http://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/0896042f8ddf1f5a0843c743f6300451

《試算方法の補足》

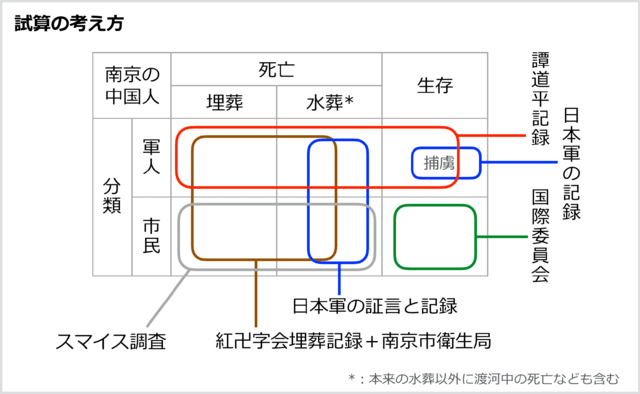

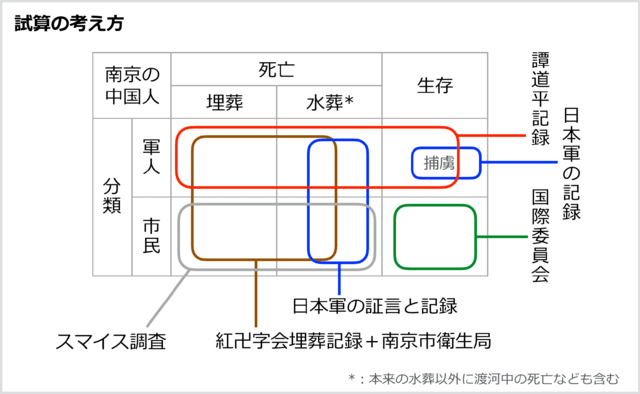

上述の試算をどのように行ったかが若干わかりづらいかもしれないので、基本的な考え方を以下に示す。

下図はいわゆるMECEの図になっている。南京戦の開戦当時に南京城内外(ただし都市部)にいた全ての中国人がこの図のどこかに含まれる。各記録などで判明している数字をこの図に当てはめていくと、上述の数字が導き出される。

数字は概数なので誤差はある。だが、万単位の数字を捕捉し損ねているとはとても思えないのである。

《関連記事》

「南京大虐殺の真相」

http://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/eaacb2fee7e20c9adc4799020776c9d1

改版履歴:

2017.08.19 紅卍字会の数値解釈変更に伴う修正。

2017.08.28 紅卍字会「水葬」判定基準変更による修正。

2017.12.21 戦前の人口について加筆。

南京攻略戦での中国側の人口や遺体数などの数値について考察し、全体像の数値モデルの検討を行った。

《要点》

(人口)

・戦前の南京市の人口は100万人(1937年3月時点)

・南京陥落時点の安全区の人口は20万人、城内全域で25万人

・陥落翌月の安全区の人口は25万人(ほぼ変動なし)

・陥落翌年3月下旬の南京の人口は25万〜27万人(増加傾向)

・陥落翌年5月末の南京の人口は27.7万人(増加)

(兵力と戦死)

・国民党軍の総兵力数は8万1千(譚道平記録)

・国民党軍の総戦死数は約5.0万(ただし、前項の枠外の増援なども含む)

・前項から処断数を除くと戦死数3.6万(犠牲者総数の65%)

・敗残兵の処断は約1万6千(偕行社・南京戦史)(犠牲者総数の29%)

・国民党軍の実質的総兵力10.45万以上=戦死5.0万(処断を含む)+捕虜1万+残存兵力4.45万(譚道平記録)

・処断のうち2,000は市民を誤認した可能性(犠牲者総数の4%)

・河に流された戦死体はおそらく約1万

・処断を免れた捕虜は約1万人(うち、鎮江からの退却兵7千)

・日本軍の総兵力は7万数千人、うち戦死は1,558人

(遺体処理)

・紅卍字会埋葬遺体実数は約2万3千体、うち約4,800体は城内で収容

・紅卍字会埋葬記録のうち女性と子供の比率は0.3%。城内のみでは2.6%、城外のみでは0.01%

・南京市衛生局の埋葬分約7千と併せて埋葬実数約3万

・犠牲者の46%が江上での戦死または水葬、54%が埋葬

(犠牲者統計)

・中国側の犠牲者総数は約5万5千

・南京市民(城内外)の犠牲者数は約5,400人

・うち4,000人(=74%)の市民犠牲者が陥落後の城内掃討時に発生

・城内掃討戦での犠牲者の34%が市民

・南京戦全体での中国側犠牲者総数の9.8%が市民

(関連図表)

以下に、個々の項目について説明する。

《戦前の南京の人口》

戦前の南京の人口は100万だった。

民国26年(1937年)3月末首都警察官調査によれば、男女合計 1,019,667名。内、男 608,198名、女 411,469名。(南京市政概況)

これは、金陵大学のルイス・S・C・スマイス教授による、いわゆるスマイス調査にも記されている。

The city of Nanking had before the war a population of just 1,000,000, which was considerably reduced by repeated bombings and latterly by approaching attack and the removal of all Chinese governmental organs.(CITY SURVEY/スマイス調査)

戦前の南京の人口は100万とされていたが、南京戦が近づくにつれて人口は激減した。

上海戦線の崩壊が決定的になった11月19日、国民政府は国防最高会議で、首都を重慶に移すことを決定した。既に富裕階級の避難が始まっていたが、政府機関や重要美術品の移転、要人や職員、外国人、一般市民の南京退去、逆に防衛施設の構築、兵力整備などにより街は急速に軍都化されていった。(『本当はこうだった南京事件』板倉由明)

以下は、100万人都市の南京市民のうち80万人が戦闘前に脱出し、20万人が市内に残って安全区に避難していた、という記述。

「住民の五分の四は逃げ去っていたが、残留した者の大部分は南京安全区国際委員会が設定しようとした、いわゆる『安全区』に避難していた。」(南京アメリカ大使館通信/エスピー駐南京米国副領事)

ラーベ日記の11月28日と12月6日にも「20万」の数字が登場する。

警察長官の王固盤は何度も、南京にはまだ20万人もの支那人が住んでいると説明した。彼は町に残るつもりなのか、の私の質問への答えは予想されたものだった。出来るだけ長く!ということは、彼も退去するつもりなのだ!(ラーべ日記 1937年11月28日)

12月6日の方は、国民党軍のHuang大佐が「安全区などない方が我々の助けになったのに」と主張したことに対して怒っている。その中で、80万の市民が脱出したと書いている。

こんな言語道断な見解に対して、何を言うべきだったろう?この男はこれでも蒋介石の側近にある高官なのだ!要するに、お金が無い為に家族やささやかな財産を持って逃げることさえ出来ぬ人々、貧乏人は、軍隊が犯した間違いをその命で贖えと言うのだ!彼らは何故、逃亡した南京の富裕層、80万を数える市民に、ここに残る事を強制しなかったのか?何故いつもいつも、貧困に喘ぐ人々が犠牲にならねばならぬのか?(ラーべ日記 1937年12月6日)

この、戦前に避難して減少した80万人の記録をもって「日本軍が殺した」と言わんばかりの中国の報道もあったが、とんでもない言いがかり。

南京大虐殺の前後、人口78万人激減=吉林省で新資料発見―中国メディア

http://www.recordchina.co.jp/group.php?groupid=81476

http://www.recordchina.co.jp/group.php?groupid=81476

《南京陥落時点の人口》

安全区国際委員会のジョン・ラーベの次の手紙から、陥落当初の安全区の人口は20万人、城内全域で25万人と見積もられる。

(第九号 日本大使館への手紙 1937年12月17日/安全地帯の記録)

貴国部隊が本市に入城した十三日、私どもは市民のほぼ全員を安全地帯という一地区に集合させていたが、そこでは流れ弾の砲弾による被害は殆どなかった。(中略)本市駐屯の日本兵の間に規律が即刻戻らない限り、二十万中国市民の多くに襲い来る餓死をどうやって防ぐのか、見当はつけにくい。(ジョン・H・D・ラーベ委員長)

貴国部隊が本市に入城した十三日、私どもは市民のほぼ全員を安全地帯という一地区に集合させていたが、そこでは流れ弾の砲弾による被害は殆どなかった。(中略)本市駐屯の日本兵の間に規律が即刻戻らない限り、二十万中国市民の多くに襲い来る餓死をどうやって防ぐのか、見当はつけにくい。(ジョン・H・D・ラーベ委員長)

スマイス調査でも陥落時点で、20〜25万人と見積もっている。

At the time the city fell (December 12-13), its population was between 200,000 and 250,000.(CITY SURVEY/スマイス調査)

次のラーベ日記から1月中旬時点(陥落1ヶ月後)では安全区の人口が25万人に増え、差分の5万人は安全区外の城内から移って来たとの見解を示している。

難民の数は今や二十五万人と見積もられている。増えた五万人は廃墟になったところに住んでいた人たちだ。かれらは、どこに行ったらいいのかわからない。(ラーベ日記・1938年1月17日)

次の事件ではその安全区に移動する難民の様子を報告している。

(事件番号80/安全地帯の記録)

12月20日。今朝7時頃、マッカラムは大学病院の夜警から帰宅途上、多くの女子供達が安全を求めて大学へ行くのを見た。各々違った場所から来た三家族は昨晩日本兵に焼け出されたと彼に語った。(マッカラム)

12月20日。今朝7時頃、マッカラムは大学病院の夜警から帰宅途上、多くの女子供達が安全を求めて大学へ行くのを見た。各々違った場所から来た三家族は昨晩日本兵に焼け出されたと彼に語った。(マッカラム)

また、次の報告にあるように城門の通行は2月下旬まで容易ではなかったため、城外からの市民の帰還とは考えにくい。

南京特務機関資料

南京班第1回報告(1月21日提出)

又城内外の通行は食糧問題解決、城内清掃を俟つて一般に許可する予定なるか、目下は城内外にある家族との関係其の他を考慮し、城外近傍の者にのみ其の自由を若干認めあり

南京班第2回報告(2月中状況)

難民の城門の通行に関しては厳重に之を制限しありしも情勢の推移に鑑み漸次之を緩和し2月25日以降無制限通行を許可したり

南京班第1回報告(1月21日提出)

又城内外の通行は食糧問題解決、城内清掃を俟つて一般に許可する予定なるか、目下は城内外にある家族との関係其の他を考慮し、城外近傍の者にのみ其の自由を若干認めあり

南京班第2回報告(2月中状況)

難民の城門の通行に関しては厳重に之を制限しありしも情勢の推移に鑑み漸次之を緩和し2月25日以降無制限通行を許可したり

さらに日本軍の側にも次のような証言もあるので、やはり陥落時点から安全区外にも多くの市民がいたと考えられる。

「市街では住民を見なかったが、大隊本部の宿舎付近の民家の奥には、各家に一〜二名住民が残っており、残した家財を見張っていたようである。本部の兵が食料徴発に行って『奥の方に人が居た』と言っていた。」(第一大隊本部先任書記・佐藤増次)

また、こちらの記事に紹介したが、南京市民の唐順山氏は陥落時点でも安全区の存在を知らずに城内を逃げ回っていた。よって、同様に安全区の存在を知らずに自宅などに隠れたり逃げ回っていた人は他にもいたと考えられる。

よって、ベイツが書いたように陥落1ヶ月後に安全区で増えた5万人とは、もともと城内の安全区外にいた人々であり、日本軍による城内掃討や『安全地帯の記録』に記された事件などに追われて安全区に逃げ込んできたものと考える方が妥当と思われる。

《生き残ったのは何人か》

南京城陥落1ヶ月後の1938年1月の安全区委員会の記録では安全区の人口は25万人とある。少なくとも、安全区は5万人増えているので、安全区の中で大虐殺が起きていたというのはあり得ない。

25万人という数字はあちこちに登場する。安全区国際委員会では避難民への食料配給の事業をしていたから、人口の把握は切実な問題だったのであろう。

第43号 日本大使館への手紙 1938年1月17日/安全地帯の記録

追伸 今朝この手紙を書いた時、昼に、一、について、日本当局が一千袋の米を自治委員会に割り当て、その配給が今朝始まったことを知りました。二十五万の需要をより適切に満たすために、これをまもなく一日一千袋の米に増量されるであろうことを信じております。(ジョン・ラーベ)

第49号 救済状況に関する覚書 1938年1月22日/安全地帯の記録

南京安全地帯国際委員会は、現在、市内に居住している二十五万の中国人の福祉のための救済委員会として活動している。これらの住民の大半(少なくとも九十%)が現在もなお安全地帯内に居住しているのは、市の他の地域では日本兵がうろついて危害を加えるのを怖れ、あるいは住む家が焼き払われる虞れがあったためである。(中略)二十五万の人々を養うには一日につき米一千六百袋は必要と見積もられる。住民は各戸の個人貯蔵食料でやっと生きているが、それも急速になくなりつつある。(L・スマイス)

追伸 今朝この手紙を書いた時、昼に、一、について、日本当局が一千袋の米を自治委員会に割り当て、その配給が今朝始まったことを知りました。二十五万の需要をより適切に満たすために、これをまもなく一日一千袋の米に増量されるであろうことを信じております。(ジョン・ラーベ)

第49号 救済状況に関する覚書 1938年1月22日/安全地帯の記録

南京安全地帯国際委員会は、現在、市内に居住している二十五万の中国人の福祉のための救済委員会として活動している。これらの住民の大半(少なくとも九十%)が現在もなお安全地帯内に居住しているのは、市の他の地域では日本兵がうろついて危害を加えるのを怖れ、あるいは住む家が焼き払われる虞れがあったためである。(中略)二十五万の人々を養うには一日につき米一千六百袋は必要と見積もられる。住民は各戸の個人貯蔵食料でやっと生きているが、それも急速になくなりつつある。(L・スマイス)

次の手紙もまた25万人としている。

第54号 プリドウブリューン氏への手紙 1938年1月28日/安全地帯の記録

「南京二十五万の難民のうち、大部分の人は市内および近郊の大規模な火災のために家がありません。さらには、稼ぎ手が連行されるか殺された一家や、大変な困窮に陥っている一家などが数千とは言わないまでも数百はあります。(中略)当委員会の救済資金は勿論非常に不十分であります。我々がこの南京で手にしているのは約十万ドルで、さらに上海にもう五万七千ドルが当てにして良いと知っています。しかしこの十五万七千ドルではいま市内在住の二十五万人の困窮を救うには大したことはできません。(中略)私はそれで貴下より英国住宅基金 British Mansion House Fund から我々の事業への充当金を確保できるよう支援を賜りたくこの手紙を書いたのであります。」(ジョン・H・D・ラーベ)

「南京二十五万の難民のうち、大部分の人は市内および近郊の大規模な火災のために家がありません。さらには、稼ぎ手が連行されるか殺された一家や、大変な困窮に陥っている一家などが数千とは言わないまでも数百はあります。(中略)当委員会の救済資金は勿論非常に不十分であります。我々がこの南京で手にしているのは約十万ドルで、さらに上海にもう五万七千ドルが当てにして良いと知っています。しかしこの十五万七千ドルではいま市内在住の二十五万人の困窮を救うには大したことはできません。(中略)私はそれで貴下より英国住宅基金 British Mansion House Fund から我々の事業への充当金を確保できるよう支援を賜りたくこの手紙を書いたのであります。」(ジョン・H・D・ラーベ)

少し日付が遡るが、日本軍が12月25日頃から行なった「良民証」発行を踏まえての数字も安全地帯の記録に収録されている。

第41号 福田氏への手紙 1938年1月14日/安全地帯の記録

我々は、貴軍が、十歳以下の子供、及びいくつかの地区では老人の女性を含めないで、十六万人を登録したと理解しております。すると、当市の人口は多分二十五万人から三十万人ということになります。この住民を通常の配給で養うには、一日に二千担の米(すなわち一日に一千六百袋)が必要であろう。このことから、提案された三日ごとに一千袋は、必要量の米の三分の一以下ということは明らかです。」(ジョン・ラーべ)

我々は、貴軍が、十歳以下の子供、及びいくつかの地区では老人の女性を含めないで、十六万人を登録したと理解しております。すると、当市の人口は多分二十五万人から三十万人ということになります。この住民を通常の配給で養うには、一日に二千担の米(すなわち一日に一千六百袋)が必要であろう。このことから、提案された三日ごとに一千袋は、必要量の米の三分の一以下ということは明らかです。」(ジョン・ラーべ)

また、スマイス調査によれば、1938年3月下旬の時点で25〜27万、5月31日には277,000人とのことである。2月下旬に城門の通行が解禁されてから、徐々に城外からの流入(帰還)が始まったと思われる。

We venture an estimate of 250,000 to 270,000 in late March, some of whom were inaccessible to the investigators, and some of whom were passed by; 221,150 are represented in the survey.

On May 31, the residents registered in the five district offices of the municipal government (including Hsiakwan, but apparently no other sections outside the gates), numbered 277,000.(Urban Survey Tables 1/スマイス調査)

On May 31, the residents registered in the five district offices of the municipal government (including Hsiakwan, but apparently no other sections outside the gates), numbered 277,000.(Urban Survey Tables 1/スマイス調査)

なお、次のように市民が帰還する様子も証言にある。

光華門一番乗りを果たした歩兵36連隊の西坂中さん(78)は言う。「我々の部隊は占領14日目には南京をあとにして上海に向かったが、その途中続々と南京に帰る避難民に会った。支那人はそうした情報にはすごく敏感だから逃げ足も早いが、安全とみればすぐ帰復します」と。

雑誌「改造」昭和13年3月号 松井指揮官・山本実彦対談

山本: 南京もよく行きましたね。あれほど早く陥ちるとは思ひませんでした。

松井: 実は僕らも、もう二週間ぐらいは後になるだらうとおもっていたが、案外に早かった。蒋介石の教導総隊だけは相当に抵抗をつづけたが、後はたいした抵抗をしなかった。だから南京は都合の好いことには余り破壊されていない。蘇州も十分の一位しか壊れていないが、占領地域の人民の帰って来るまでにはやはり一月位はかかるだらうね。今でも一日に六百人位は帰って来るとか云ふ話だ。

雑誌「改造」昭和13年3月号 松井指揮官・山本実彦対談

山本: 南京もよく行きましたね。あれほど早く陥ちるとは思ひませんでした。

松井: 実は僕らも、もう二週間ぐらいは後になるだらうとおもっていたが、案外に早かった。蒋介石の教導総隊だけは相当に抵抗をつづけたが、後はたいした抵抗をしなかった。だから南京は都合の好いことには余り破壊されていない。蘇州も十分の一位しか壊れていないが、占領地域の人民の帰って来るまでにはやはり一月位はかかるだらうね。今でも一日に六百人位は帰って来るとか云ふ話だ。

上記の雑誌は3月号だから、2月頃の発言かと思われるが、600人/日、つまり1万8千人/月のペースで市民が戻っていると発言している。但し、文脈から南京の話なのか蘇州の話なのか判断がつかない。

また、処断されずに収容された捕虜は約1万人ほどで、その半数は1937年12月末に労務者として上海に送られ、残りは1940年に発足した汪兆銘の南京政府軍に編入された、という記録がある。

既出のように「堯化門付近で投降した俘虜7200名」が捕虜1万の一部になったと思われるが、それ以外に安全区から摘出した敗残兵の一部も処断されずに捕虜となった。

《国民党軍の規模》

守備する国民党軍の兵力数は、次の史料により8万1千人と記録されている。

『南京衛戍戦史話』(南京衛戍司令長官部参謀処第1科長・譚道平)

なお、総兵力は8万1千、うち戦闘兵が4万9千、雑兵が3万2千とされる。

また、損失兵力は3万6,500人、残存兵力が4万4,500人、とのこと。

上の数字は次のサイトからの引用。

南京虐殺(7-1)/殺害数の上限を知っておくために(その1)

http://home.att.ne.jp/blue/gendai-shi/nanking/nanking-jiken-7-1.html

なお、総兵力は8万1千、うち戦闘兵が4万9千、雑兵が3万2千とされる。

また、損失兵力は3万6,500人、残存兵力が4万4,500人、とのこと。

上の数字は次のサイトからの引用。

南京虐殺(7-1)/殺害数の上限を知っておくために(その1)

http://home.att.ne.jp/blue/gendai-shi/nanking/nanking-jiken-7-1.html

また、偕行社の『南京戦史』では、《南京戦における中国軍兵力7.6万人。その内訳は、戦死約3万、生存者(渡江、突破成功、釈放、収容所、逃亡)約3万、撃滅処断約1.6万。》と算定している。これは南京衛戍軍戦闘詳報などを元に、各部隊の数字を積み上げる算定方法を取っている。

これに対して今回の試算では、戦場で生じた遺体数を数える方法を取っており、ここからスマイス調査で判明している市民犠牲者数を差し引いて戦死数を算定している。これによると中国側の戦死総数は約5.0万(敗残兵処断を含む)である。ただ、これに捕虜1万を加えると約6.0万。譚道平記録の損失兵力3.65万を約2万以上超えてしまう。

この差分については、他地区からの増援部隊がいたことや、そもそも上海からの追撃戦で日本軍に追われながら南京にたどり着いた国民党軍は首都防衛軍のカウントに入っていない可能性もあり、さらには元々南京は後方の補給基地でもあったために傷病兵等も多かったことから、譚道平記録の枠外からの兵力もいたものと解釈する。

12月14日、堯化門付近で投降した俘虜7200名について、第十六師団司令部副官・宮本四郎氏は、揚子江南岸の鎮江という市街(南京東方60km)の陣地から退却した部隊が南京に入ろうとしたものの既に陥落していたために帰る所がなくなり、やむなく投降したのではないか、と推測した。(「証言による『南京戦史』5」からの要約)

「南京は11月下旬より遠く東南戦線の戦死死傷者の収容所となり、移転せる政府機関、個人の私邸まで強制的に病室にあてられ、全市医薬の香がび漫したる状態なり。これにより生ぜし死者もまた少なからず…」(第13師団参謀長中津三夫大佐/東京裁判)

「もはやどこに行っても、規律の解体と無秩序が支配していた。南京駅に二千人の負傷者を乗せた汽車が到着したが、誰も見向きもしなかった。看護兵も付き添っていなかった。負傷兵たちは二日間も放置された後、その二日間に死んだ者と一緒に降ろされ、駅のホームに並べられた。死骸が空気を汚染し、悪臭を放った。」(リリー・アベック記者による11月29日の様子)

「南京は11月下旬より遠く東南戦線の戦死死傷者の収容所となり、移転せる政府機関、個人の私邸まで強制的に病室にあてられ、全市医薬の香がび漫したる状態なり。これにより生ぜし死者もまた少なからず…」(第13師団参謀長中津三夫大佐/東京裁判)

「もはやどこに行っても、規律の解体と無秩序が支配していた。南京駅に二千人の負傷者を乗せた汽車が到着したが、誰も見向きもしなかった。看護兵も付き添っていなかった。負傷兵たちは二日間も放置された後、その二日間に死んだ者と一緒に降ろされ、駅のホームに並べられた。死骸が空気を汚染し、悪臭を放った。」(リリー・アベック記者による11月29日の様子)

《日本軍の規模と損失》

南京攻略戦に参加した日本軍は、松井石根大将を司令官とする中支那方面軍(当時の名称)と、その指揮下にあった上海派遣軍および第10軍で、総兵力は7万数千名とされる。

なお、偕行社の『南京戦史』では、南京攻略戦における日本軍の戦死は1,558人、戦傷者は4,619人と算定している。

《犠牲者数の内訳》

算出した数値は次の通り。犠牲者総数54,909-。

1. 江上戦死または水葬 25,000-

1.1 新河鎮の激戦(45連隊) 7,000-

1.2 下関江上戦(33連隊/第三艦隊) 3,000-

1.3 処断(33連隊処断分等4,000を除く) 12,000-

1.4 下関の地上(工兵が水葬) 3,000-

2. 埋葬 29,909-

2.1 紅卍字会(水葬を除く) 23,234-

2.2 衛生局(紫金山周辺) 3,200-(三千余、を3,200に換算)

2.3 衛生局(宝塔橋他) 3,575-

各数値の詳細は次の記事を参照。

《南京事件》犠牲者数の一覧と論拠

http://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/d970ae18fbcd6ea40e68a22a5d24d01a

紅卍字会の埋葬記録については次の記事を参照。

《南京事件》紅卍字会埋葬記録の検証

http://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/c9f414da142a782a28bc89d8db538f6b

市民犠牲者の詳細については次の記事を参照。

《10》南京大虐殺・市民の犠牲者数

http://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/0896042f8ddf1f5a0843c743f6300451

《試算方法の補足》

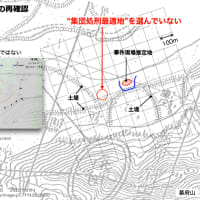

上述の試算をどのように行ったかが若干わかりづらいかもしれないので、基本的な考え方を以下に示す。

下図はいわゆるMECEの図になっている。南京戦の開戦当時に南京城内外(ただし都市部)にいた全ての中国人がこの図のどこかに含まれる。各記録などで判明している数字をこの図に当てはめていくと、上述の数字が導き出される。

数字は概数なので誤差はある。だが、万単位の数字を捕捉し損ねているとはとても思えないのである。

《関連記事》

「南京大虐殺の真相」

http://blog.goo.ne.jp/zf-phantom/e/eaacb2fee7e20c9adc4799020776c9d1

改版履歴:

2017.08.19 紅卍字会の数値解釈変更に伴う修正。

2017.08.28 紅卍字会「水葬」判定基準変更による修正。

2017.12.21 戦前の人口について加筆。