濃茶の茶入れ

大きめです

お客様5人でしたので

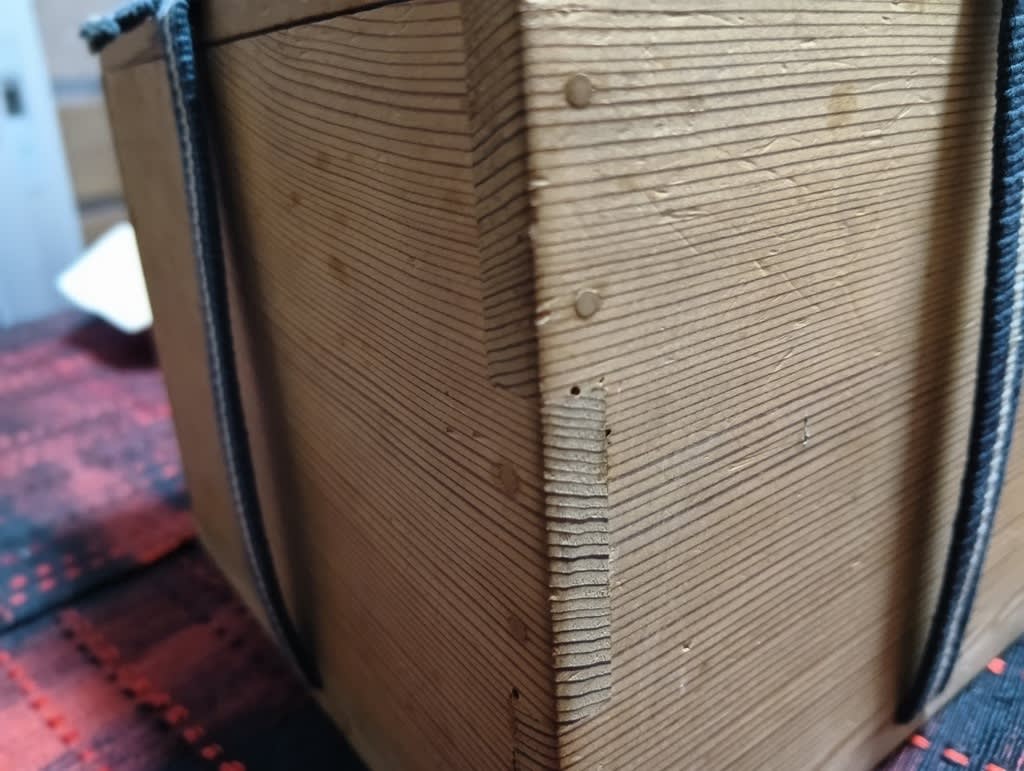

箱は

茶入れの箱も 組んであります

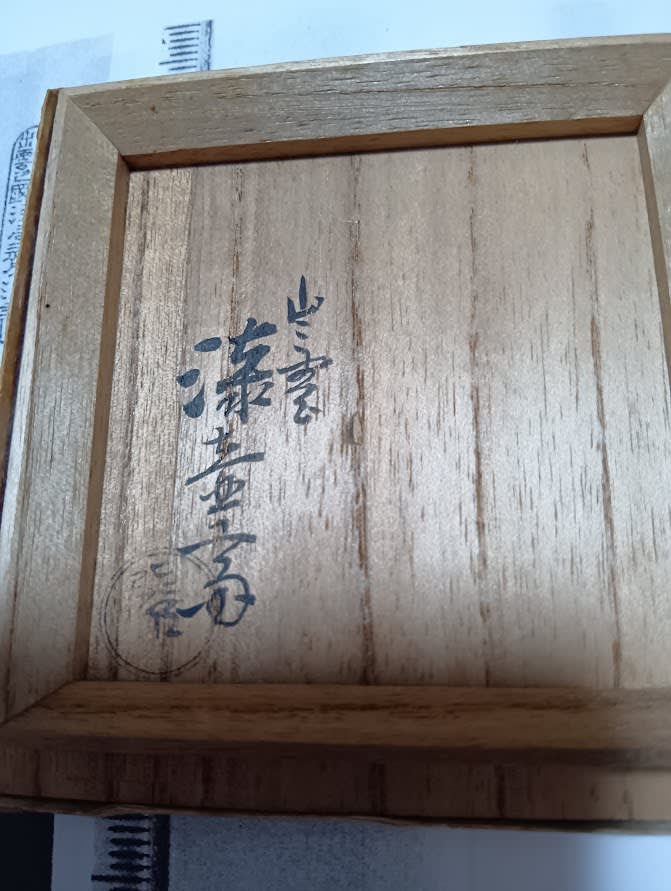

漆壺齊の椿と水仙

四代 漆壺齊です

水指は三田青瓷 陽刻紋

兵庫県三田市で昭和初期まで焼かれていた青瓷です

寸松庵旧蔵の赤楽 お福

平安時代の三色紙 升色紙 継色紙 寸松庵色紙

堺の南宗寺の障子に36枚張られていたうちの

12枚を佐久間将監真勝が得て

大徳寺の龍光院の隅っこに

茶室を建てたのが 寸松庵

そのために 寸松庵色紙と呼ばれるようになったそうです

茶室の名前ですね

龍光院さんには

小堀遠州が作った国宝の茶室 密庵があります

国宝の天目茶碗もあります

お宝 満載の非公開のお寺です

300年近くそこにあり 非公開だったのが

2017・19・22 に 表に出てきました

今後 出てくるかどうかはわかりません

MIHOの時に行けなかったので

22年の京博は行きました

30分も眺めて

地味だけれど 小粒のお星さまの様にキラキラして

見る角度で きらめきが変わります

見に行けそうなときは

お道具の追っかけです

ブロ友さんからの情報で

岡山県立博物館に

卯花墻が来ています

和物茶碗で2個しかない国宝茶碗

志野の小ぶりの可愛らしいお茶碗です

もう一つの国宝は

光悦の白楽 不二山

サンリツ服部美術館にあります

1年に1回公開という事ですが

昨年はなかったような ?

行きますよ 岡山

バスにするか 車にするか

バス往復だと3時間半ぐらい時間が取れて

車なら 5時間ほど時間が取れて

明るいうちに帰れそうです

休日割引利用して 車かな ?