今日のお稽古

この状態で 覆いを外して 四分の一にたたんで

盆の左中央に置きます

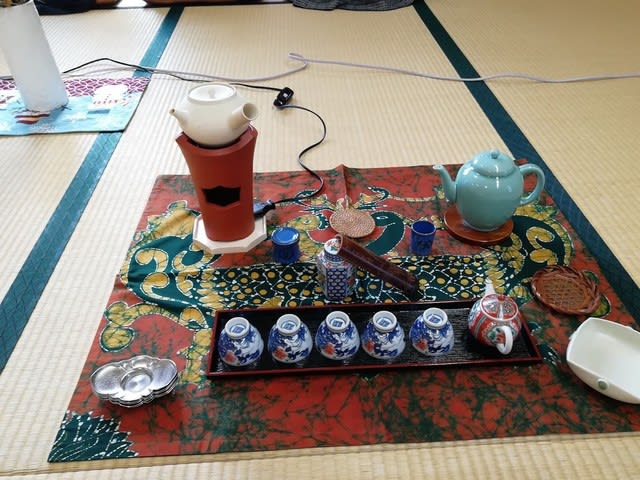

その布の上に 茶芯壺 茶合をのせます

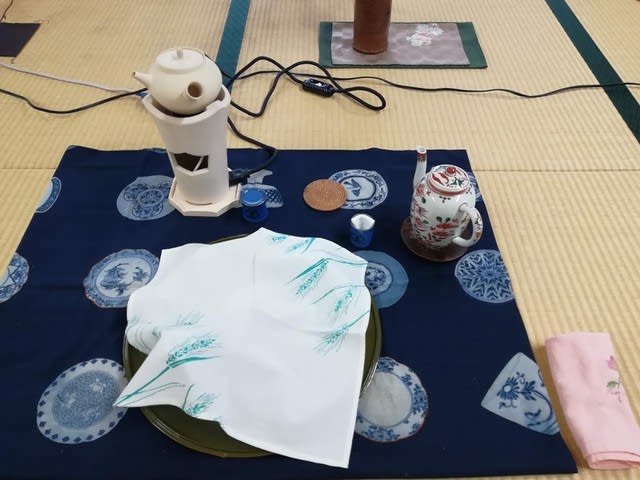

場所はこんな感じになります

茶たくは盆の外 右側中央に出します

急須はそのままで

お茶碗を 1から 上向けます

水を入れ 捨てて 茶巾でふきます

ボウフラを取り 茶碗・急須に湯を入れます

茶合を右手で取り左手に持ち換える

右手で茶入れを盆の中手前に取り込みます

茶壺と急須の間に蓋を置き

茶葉を茶合に出します

茶壺の蓋をして 元の位置の戻し

右手で急須の湯を捨て

茶合を持ちかえて左手で 急須の蓋を開けます

右手で 茶合の茶葉を 急須に入れ

そのままの手で茶合を 茶芯壺にかけておきます

ボウフラを取り 急須に湯を入れ 蓋をします

茶葉を蒸らす間に 湯飲みの湯を捨てます

5の茶碗から お茶を注ぎ

注ぎ終われば 茶たくを 盆の中に取り込み

急須を 盆の外右横に 出しておきます

急須のあった場所に 盆巾を半分におり 斜めにおいておきます

茶たくを取り 1のお茶碗から 盆巾で底をふき

茶たくにのせて 出します

お茶碗が全部出たら

盆金をたたんで お盆をふき 急須を盆の上にもどしておきます

一煎目のお茶碗が帰れば

お茶碗に湯を注ぎ 急須にも湯を入れておきます

ボウフラを おろして 水を足しておきます

同じように お茶を出した後は急須を外に出し 盆をふいて

急須は 盆の上に戻しておきます

二戦目のお茶碗が戻ると

お茶碗を 盆の中 茶たくは外

茶碗は水を入れ ふいておきます

5のお茶碗を 手前に取り その上に4のお茶碗

お盆の左外に お茶碗を出し

3のお茶碗を 手前に置き その上に 2 ・ 1 と三個重ねて

4・5のお茶碗の横に出しておきます

急須を外に出し 盆を清め

茶碗を1から順に伏せます

急須を戻し 茶たくは 盆中央

茶合を茶たくにかけ 茶壺は盆左手前に置きます

これではじめの写真の状態です

かぶせ布を取り お盆にかけておきます

今日のお稽古 メモです

右側を上にします

右側を上にします 右の輪を下にして重ねます

右の輪を下にして重ねます

結びはじめ

結びはじめ