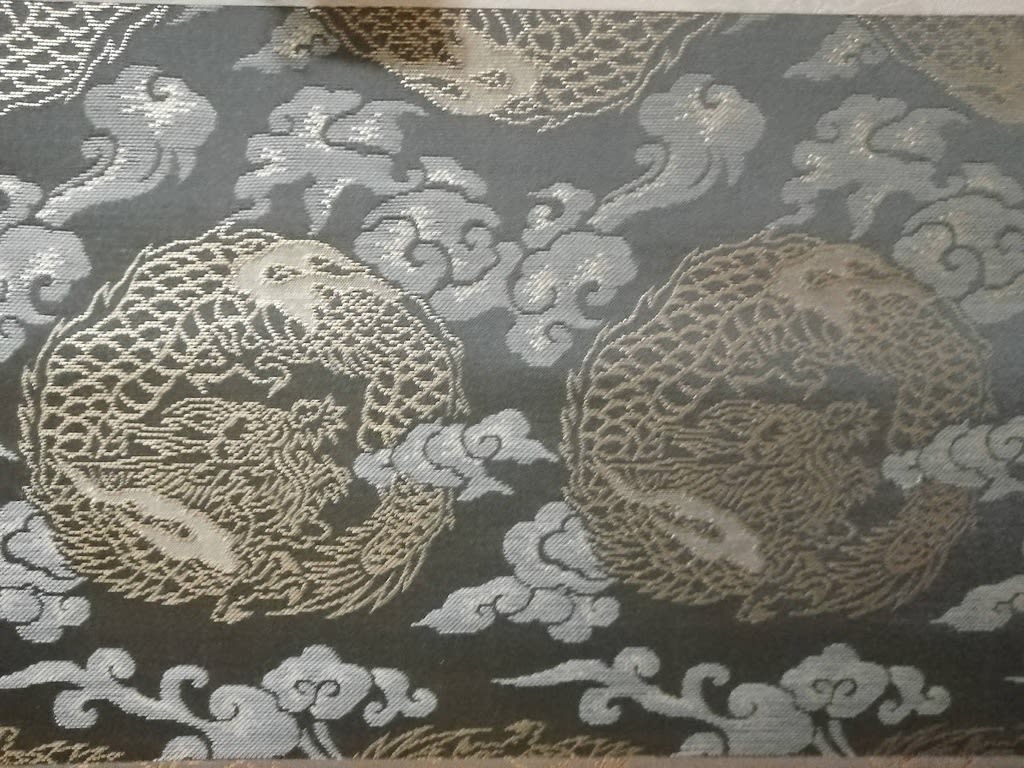

やはり 茶室の床は落ち着きます

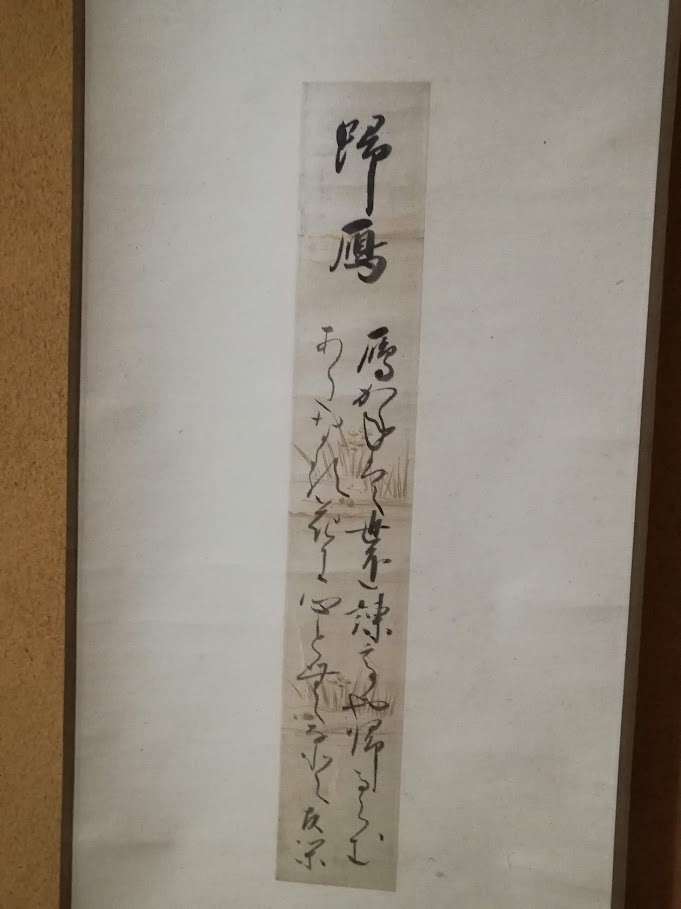

お雛様のお軸です

佐々木弘綱

この方は 幕末から明治にかけての国文学者さんです

ももさくら おりにあひても むかしたれ いもせのかみを まつりそめけむ

もも斜く羅 乎りにあ飛ても む可し多れ いもせ乃可みを まつ理そ免氣舞

最後の舞が 変体仮名のお手本のむにはないのですけれど

ほかに読みようがなくて ・・・

楼蘭椿と黒文字

花入れは主人作

珍しく 白竹です

初めはつぼみでしたけれど ひらいてしまいました

花を覚えるには 開いたほうが良いのですけれど

お茶会やお茶事は

いまにも開きそうな ふっくらしたつぼみがお約束です