さて、いよいよ蘭嶼空港に着きました。

蘭嶼は面積が45㎢、日本の八丈島が62㎢なので、それよりもちょっと小さいくらいの感じでしょうか。蘭嶼には人口約3,000人が住んでいますが、そのうちの8割以上が台湾原住民の一族である「タオ族」です。日本統治時代には日本の人類学者鳥居龍蔵によって「ヤミ族(雅美族)」と名付けられ、それが1998年に彼らの母語で「人」を意味するTao(中国語では「達悟族」)に改名されました。

すごく海のきれいな島です。今の時期は泳げなくて残念!

「蘭嶼」という名前は、戦後野生の蘭の花がたくさん咲いていたことからつけられたそうですが(清の時代から日本統治時代にかけては「紅頭島」と呼ばれていた)、その後の乱獲によって野生の蘭はほとんど消えてしまったそうです。この「蘭嶼」にちなんで島の英語名はOrchid Islandでしたが、ここ数年は本来の彼らの母語の島の名前「Ponso no Tao」と呼ばれることが多くなっているようです。「ポンソ」は「島」という意味なので、「人の島」という意味ですね。

しかし、この島、やたらと放し飼いの動物が多いです。犬はもちろんそのへんにたっくさんいますし(みんな人懐っこい犬ばかりです)、その他にもブタやニワトリがうろちょろしています。

どうやって登ったのかわからないけど、下りられなくなったらしいブタさん。飼い主さんが助けに来たのでしょうか、翌日にはいなくなっていましたが

でも、なんといっても多いのがヤギ!とにかくそこら中にいます。海岸にもいるし、山の上の方にもいるし、道ばたにもしょっちゅういて、ヤギがいて車が通れないこともしばしば。

ヤギのふんもどこにでも落ちていて、なんとなく「動物園のにおい」がします(笑)

台湾では一般的にヤギの肉というのは羊の肉と区別されずによく食べる食材なのですが、蘭嶼ではこんなにヤギが多いのにヤギ料理の店は見当たらず、ではヤギのミルクを飲むのか、と聞いても飲まないらしい。じゃあ、いったいなんのためにこんなに飼っているのか、と聞くと、「財産」なんだそうです。

つまり、伝統的なタオ族の観念においては、ヤギは富の象徴であり、ヤギがたくさんいればいるほど、そのおうちは豊かということですね ヤギを実質的に使うのは結婚式などのお祝いごとのときで、一般に結婚に際して男性側が女性側に何頭かヤギを贈るらしい。それで宴会でそのヤギを食べるそうな。

ヤギを実質的に使うのは結婚式などのお祝いごとのときで、一般に結婚に際して男性側が女性側に何頭かヤギを贈るらしい。それで宴会でそのヤギを食べるそうな。

とにかくヤギはとても大事なものなので、私が「じゃあ、もし道でうっかりヤギを車でひいちゃったりしたら大変なことになるんじゃないの?」と聞いてみると「本当にそうだよ!一頭で一万元(3万円くらい)は弁償しないといけない」ということです。しかも、お金を払ってもヤギのご遺体は持ち主さんに返さないといけないので、加害者はその肉を売ったり食べたりはできません。ヤギは道にもいっぱいいますので、この島でバイクや車を運転する時は気をつけないと・・・

あ、もちろん猫さんもいましたよ!

この子は呼んでも相手にしてくれなかった。

お土産物屋さんのニャンズ。人なつこかった

なんとなくしましまの猫さんが多かった気がします。次回はタオ族の伝統について

蘭嶼は面積が45㎢、日本の八丈島が62㎢なので、それよりもちょっと小さいくらいの感じでしょうか。蘭嶼には人口約3,000人が住んでいますが、そのうちの8割以上が台湾原住民の一族である「タオ族」です。日本統治時代には日本の人類学者鳥居龍蔵によって「ヤミ族(雅美族)」と名付けられ、それが1998年に彼らの母語で「人」を意味するTao(中国語では「達悟族」)に改名されました。

すごく海のきれいな島です。今の時期は泳げなくて残念!

「蘭嶼」という名前は、戦後野生の蘭の花がたくさん咲いていたことからつけられたそうですが(清の時代から日本統治時代にかけては「紅頭島」と呼ばれていた)、その後の乱獲によって野生の蘭はほとんど消えてしまったそうです。この「蘭嶼」にちなんで島の英語名はOrchid Islandでしたが、ここ数年は本来の彼らの母語の島の名前「Ponso no Tao」と呼ばれることが多くなっているようです。「ポンソ」は「島」という意味なので、「人の島」という意味ですね。

しかし、この島、やたらと放し飼いの動物が多いです。犬はもちろんそのへんにたっくさんいますし(みんな人懐っこい犬ばかりです)、その他にもブタやニワトリがうろちょろしています。

どうやって登ったのかわからないけど、下りられなくなったらしいブタさん。飼い主さんが助けに来たのでしょうか、翌日にはいなくなっていましたが

でも、なんといっても多いのがヤギ!とにかくそこら中にいます。海岸にもいるし、山の上の方にもいるし、道ばたにもしょっちゅういて、ヤギがいて車が通れないこともしばしば。

ヤギのふんもどこにでも落ちていて、なんとなく「動物園のにおい」がします(笑)

台湾では一般的にヤギの肉というのは羊の肉と区別されずによく食べる食材なのですが、蘭嶼ではこんなにヤギが多いのにヤギ料理の店は見当たらず、ではヤギのミルクを飲むのか、と聞いても飲まないらしい。じゃあ、いったいなんのためにこんなに飼っているのか、と聞くと、「財産」なんだそうです。

つまり、伝統的なタオ族の観念においては、ヤギは富の象徴であり、ヤギがたくさんいればいるほど、そのおうちは豊かということですね

ヤギを実質的に使うのは結婚式などのお祝いごとのときで、一般に結婚に際して男性側が女性側に何頭かヤギを贈るらしい。それで宴会でそのヤギを食べるそうな。

ヤギを実質的に使うのは結婚式などのお祝いごとのときで、一般に結婚に際して男性側が女性側に何頭かヤギを贈るらしい。それで宴会でそのヤギを食べるそうな。とにかくヤギはとても大事なものなので、私が「じゃあ、もし道でうっかりヤギを車でひいちゃったりしたら大変なことになるんじゃないの?」と聞いてみると「本当にそうだよ!一頭で一万元(3万円くらい)は弁償しないといけない」ということです。しかも、お金を払ってもヤギのご遺体は持ち主さんに返さないといけないので、加害者はその肉を売ったり食べたりはできません。ヤギは道にもいっぱいいますので、この島でバイクや車を運転する時は気をつけないと・・・

あ、もちろん猫さんもいましたよ!

この子は呼んでも相手にしてくれなかった。

お土産物屋さんのニャンズ。人なつこかった

なんとなくしましまの猫さんが多かった気がします。次回はタオ族の伝統について

スクーターとは言ってもこれで125ccあるので馬力は十分。お天気もいいし、島全体を回るのに半日もあれば十分です。

スクーターとは言ってもこれで125ccあるので馬力は十分。お天気もいいし、島全体を回るのに半日もあれば十分です。

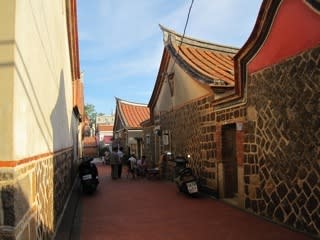

なので、金門には今でも軍駐屯地もたくさんありますし、軍や戦争関係の資料館もあります。(下の写真は「太武山」という金門で一番高い山の入り口。兵隊さんが守っています)

なので、金門には今でも軍駐屯地もたくさんありますし、軍や戦争関係の資料館もあります。(下の写真は「太武山」という金門で一番高い山の入り口。兵隊さんが守っています)

あの戦時中にときどきサイレンがなって、みんなが防空壕に隠れたりしたというあれですよ。

あの戦時中にときどきサイレンがなって、みんなが防空壕に隠れたりしたというあれですよ。

)向けのお店で、そこにはあまり台湾人は行きません。では台湾人はどこで「台湾料理」を食べているか、というとそれは屋台です。

)向けのお店で、そこにはあまり台湾人は行きません。では台湾人はどこで「台湾料理」を食べているか、というとそれは屋台です。