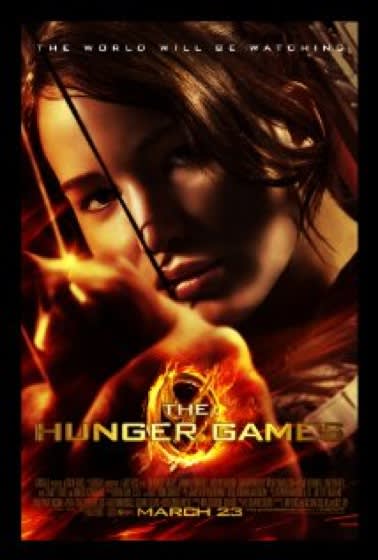

先日、ダーリンがお休みの日に、二人で映画を見に行ったのですが、見たのはちょっと気になっていた『ハンガー・ゲーム』(The Hunger Games)です

(本エントリ中の写真は本作のIMDbサイトからお借りしました)

あらすじはこちら↓

独裁国家が支配する近未来が舞台。過去のある事件から、毎年12のエリアから男女一組ずつが殺し合いのゲームに参加させられる。妹の代わりに今年の「いけにえ」になった16歳の少女は生き残れるのか。

***************

アメリカでは同じヤングアダルト小説原作の映画ということで「ポスト・トワイライト」と呼び声も高く、かなりヒットしているようです。

主役のジェニファー・ローレンスはここ数年現れた期待の新人ですが、なんというか適度に体格が良くてサバイバルゲームで勝ち残ってもおかしくない雰囲気があります。

彼女と「ペア」になったピーターとの関係もなかなか面白かったのですが・・・。素材は悪くないんだけど、いろいろと「ここはもっと説明した方が面白いのに」というところがちょこちょこ出て来て、消化不良な感じなんですよねー

例えば、「12歳から18歳の男女」と簡単にいいますが、12歳から18歳ってものすごく差が大きい時じゃないですか。21歳~28歳ならまだわかるんだけど。実際12、13歳くらいの小さな子はバトルが始まるやいなやバタバタと殺されてしまいます。あと、「スポンサー」システムというのがかなり面白そうなんだけど、あまり活用されずに終わってしまったのも残念。この部分も「バトルで勝ち抜くためには、大衆に好かれなくてはいけない」というこのバトルが「ショー」である本質につながっているだけにもったいなかったなぁと思ったり。

この映画も2時間20分くらいあるので決して短い映画ではないのですが、それでも小説の内容を詰め込むのはきっと難しかったんでしょうね。

そのぶん「小説はきっともっともっと面白いんだろう」という期待ばかりが高まる感じでした

特になんか最後が「え、これで終わり??」という感じだったのですが、これはどうも続編があるということみたいです

あと、ぱっとあらすじを見ただけでわかるように2000年に公開された日本映画『バトル・ロワイアル』に酷似していて、パクリではないかという疑惑も出ていますね~私はBRのほうはちゃんと見てないので、今度見てみたいなぁと思っています

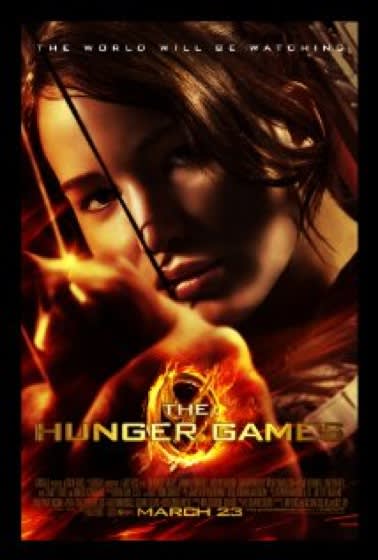

(本エントリ中の写真は本作のIMDbサイトからお借りしました)

あらすじはこちら↓

独裁国家が支配する近未来が舞台。過去のある事件から、毎年12のエリアから男女一組ずつが殺し合いのゲームに参加させられる。妹の代わりに今年の「いけにえ」になった16歳の少女は生き残れるのか。

***************

アメリカでは同じヤングアダルト小説原作の映画ということで「ポスト・トワイライト」と呼び声も高く、かなりヒットしているようです。

主役のジェニファー・ローレンスはここ数年現れた期待の新人ですが、なんというか適度に体格が良くてサバイバルゲームで勝ち残ってもおかしくない雰囲気があります。

彼女と「ペア」になったピーターとの関係もなかなか面白かったのですが・・・。素材は悪くないんだけど、いろいろと「ここはもっと説明した方が面白いのに」というところがちょこちょこ出て来て、消化不良な感じなんですよねー

例えば、「12歳から18歳の男女」と簡単にいいますが、12歳から18歳ってものすごく差が大きい時じゃないですか。21歳~28歳ならまだわかるんだけど。実際12、13歳くらいの小さな子はバトルが始まるやいなやバタバタと殺されてしまいます。あと、「スポンサー」システムというのがかなり面白そうなんだけど、あまり活用されずに終わってしまったのも残念。この部分も「バトルで勝ち抜くためには、大衆に好かれなくてはいけない」というこのバトルが「ショー」である本質につながっているだけにもったいなかったなぁと思ったり。

この映画も2時間20分くらいあるので決して短い映画ではないのですが、それでも小説の内容を詰め込むのはきっと難しかったんでしょうね。

そのぶん「小説はきっともっともっと面白いんだろう」という期待ばかりが高まる感じでした

特になんか最後が「え、これで終わり??」という感じだったのですが、これはどうも続編があるということみたいです

あと、ぱっとあらすじを見ただけでわかるように2000年に公開された日本映画『バトル・ロワイアル』に酷似していて、パクリではないかという疑惑も出ていますね~私はBRのほうはちゃんと見てないので、今度見てみたいなぁと思っています

ここを車で走ったらどんなに素敵だろうと思いましたね~

ここを車で走ったらどんなに素敵だろうと思いましたね~

これもロードムービーでは大事ですよね!日本でもし公開されたらぜひ見てください

これもロードムービーでは大事ですよね!日本でもし公開されたらぜひ見てください

)

)

たいしてCGとか使っていない映画だけど、あそこだけはすごかった。ナタリーの表情や踊りも相まって、比喩ではなく、本当に鳥肌が立ちました

たいしてCGとか使っていない映画だけど、あそこだけはすごかった。ナタリーの表情や踊りも相まって、比喩ではなく、本当に鳥肌が立ちました

と期待してみたのですが・・・うーん、良くも悪くもちょっとティムっぽくない映画に仕上がっていると思います

と期待してみたのですが・・・うーん、良くも悪くもちょっとティムっぽくない映画に仕上がっていると思います

なぜかというと、「わかりやすい」「脈絡のある」話と見せかけて、「本当にそうか??」と思うところが随所にあるから。

なぜかというと、「わかりやすい」「脈絡のある」話と見せかけて、「本当にそうか??」と思うところが随所にあるから。

ダブルでうざいです(笑)

ダブルでうざいです(笑)

最近メリル・ストリープはそういう作品が続いていますね。

最近メリル・ストリープはそういう作品が続いていますね。