以前、

Gerris Flow Solver を使って解析した事があったが、

最近、

『CAE Linux』 なるものが有るのを知った。

しかも、3次元解析が簡単に出来るらしい。

まぁ、

簡単なわけは無いけど・・・。

早速、DLして立ち上げてみると、

予想通り、日本語の説明は殆どない。

ただ、有り難い事に、

操作している動画が入っていたので、

それを、一時停止しながら、チュトーリアルを進める。

動画Code-Saturne CFD Tutorial on CAELinux 2011

とりあえず、パイプの流動は出来たので、

今度は、自分で作ったパーツで解析を試みる。

しかし、

何処を調べても、

Code-Saturne用のパーツの作り方が書いてあるサイトがない。

で、

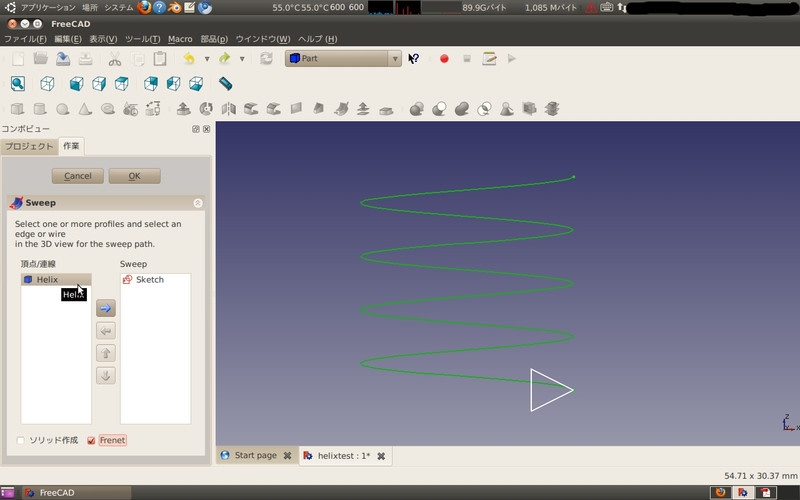

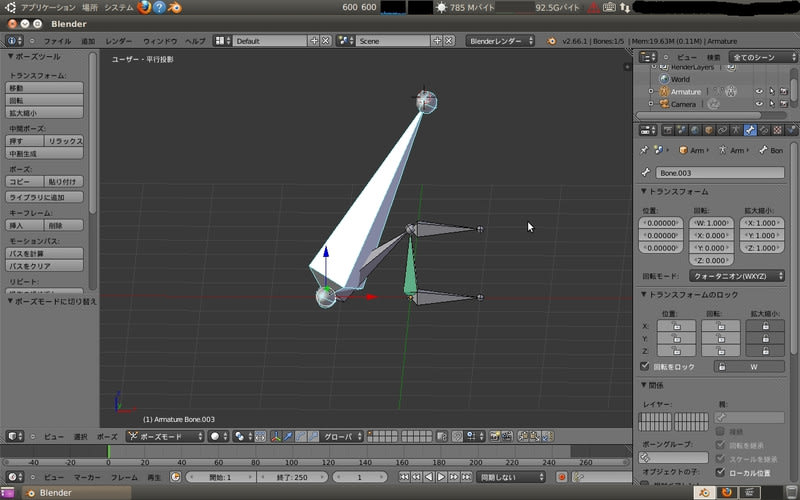

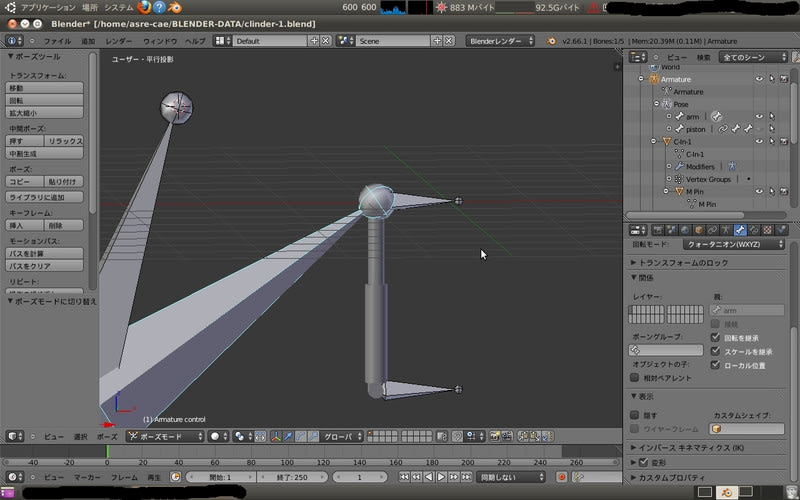

最初は、同胞してあった『FreeCAD』で作ってみたり、

または、『Brender』を使ったりしてみたが、

どうも、うまく行かない。

そこで、

『SALOME』に付いているエディターを使う事にした。

が、

これが、使いにくい・・・。

で、動画サイトなんかにアップされているのを参考にしながら、

一応、書けるようになった。

まず、

Geometryを選択し、

試しにBOXを作る。

これは、上にあるメニューバーを使えばすぐ出来た。

で、

それを、2つ作って、重ねる。

重ねる際の移動は、

Operations→Transformation→Translation

で行う。

次に、

上のメニューから「Cut」を選択し、

Objectに2つのBoxを選択する。

すると、こんな形になる。

これを駆使しながら、自分の好きな形をつくる。

面倒なのは、曲線の立体。

まずは、「CURVE」を作る。

カーブを作る為、

「3D Sketch」を選択し、三角形を平面に作る。

次に、

Basic→Create a curve

を選択し、Sketchで作成した三角点を使いカーブを描く。

カーブが出来たら、

「Face」コマンドで面を作成し、

カーブの位置まで移動させて、

Generation→Extrusion along path→Pipe Construction

を選択する。

Base Object に さっき作った Face を選択し、

Path Object に カーブを選択する。

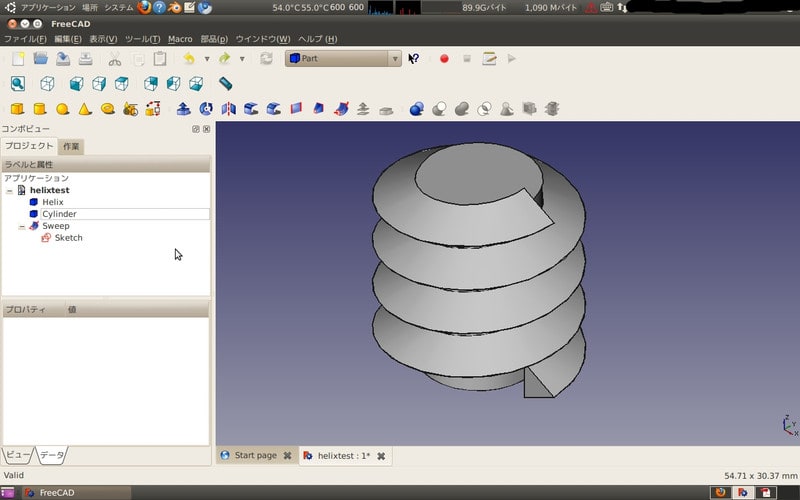

でAplyを押せば出来る。

パイプ状であれば、線の末端とFaceのセンターを合わせれば出来るが、

四角の場合、

内面ラインと外面ラインを引くかないと上手く行かなかった。

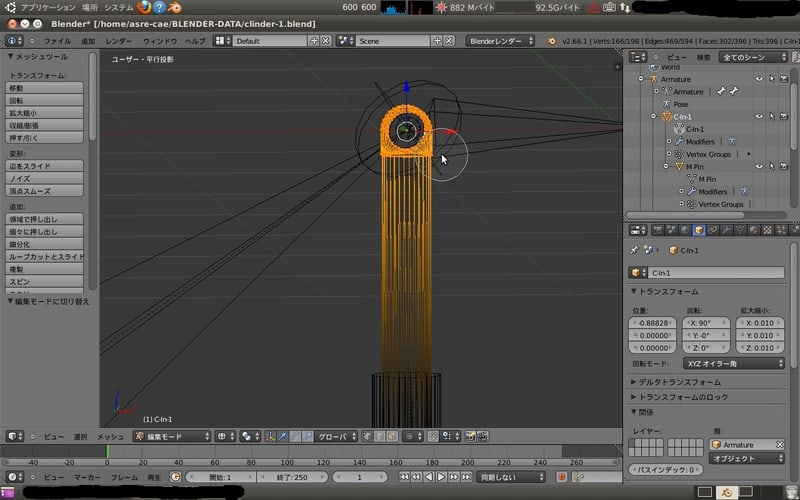

で、この作り方で出来上がったのがコレ。

これは、メッシュまで完成したものだが、

実はまだ、先が長い。

ここから、メッシュを作らなければならない。

まずは、

出来上がったパーツを「Fuse」コマンドで1つにする。

次に、1つになったパーツを

右クリックして出てくる 「Create Group」 を選択。

そこで、名前を決めて、全ての面を作成する。

まずはwallを作ってみる。

Select All を押すと、全ての面が選択されるので、

入口と出口を除いた部分を、「Add」や「Remove」をしながら選択。

「Add」は画面上の面を選択してから押すと、その部分が赤丸の所に選択される。

それで、グループが出来たら、

「Mesh」を選択し、上のメニューの

Mesh→Create Mesh

を選択する。

ここで、「Algorithm」や「Hypothesis」は任意のものを選択。

さらに、「Assign a set of hypothesis」を押して、Apply。

そこで、

メッシュの細かさを変更するため、

Hypotheses→Max Size を右クリック。

「Edit Hypothesis」 を選択し、

「Length」の値を変更する。

この値を小さくすればする程細かくなる。

ここで、「Compute」を行う。

とりあえず、Meshが出来たので、

次に「Sub Mesh」を作る。

右クリックして、

「Create Sub-mesh」

を選択し、

名前を決めて、Geometryを選択し、そのままApply。

全ての面を作成する。

で、「Compute」をもう一度押す。

ここで、もう一仕事。

出来上がった、Sub Meshを選択し、右クリックして、

「Construct Group」を選択。

すると、下の方に

「Groups of Nodes」 と 「Groups of Faces」 が出来る。

ここでようやく「Export to MED File」 を行って完成。

結構面倒くさい・・・。