大峰山 その3

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂お花畑から南を見たところ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

先日登った稲村大日がすぐそこに見える。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

遠くに奥駈のサミット弥山八剣が見えているが、そのすぐ右手の山が分からない。

鉄山だろうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

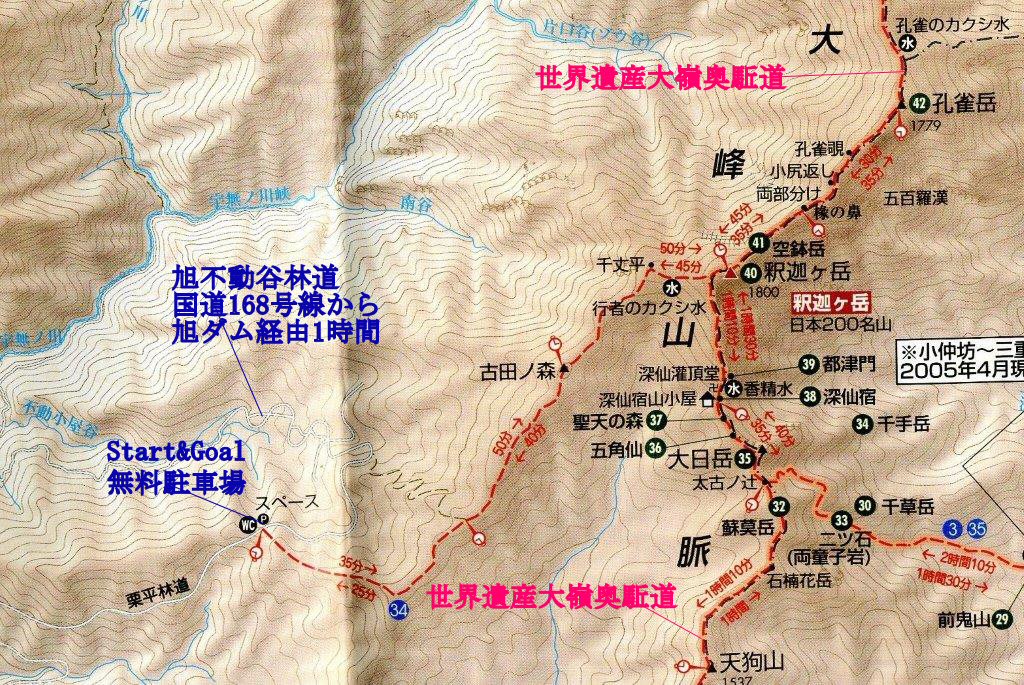

ちなみにこの付近の登山地図です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

南西の方向はるかかなたに うっすらと山が見える。

数年前の厳冬期にここへ来た時は あのあたりで 海の上に真っ白に輝いていた記憶がある。

四国阿波の剣山だと思うが。

※画像があまりにも薄いので 暗く濃く処理してあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

何とかさんが書いた「日本百名山」と言う本で 奥駈の「八剣山」を大峯山と書いているらしいが

関西で大峰山といえば この山です。間違っても弥山八剣ではありません。

※どうもあのおっさんの選ぶ山と私の好きな山は合わないことが多いなあ。

まあ百人居れば百通りの百名山があるのは当たり前だけど。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

広々としたお花畑の雪原と、青空を見ていると時間の経つのも忘れる。静かだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

お寺横の護摩焚きをする行場だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

奥駈道の続きの峰々だ。大普賢、行者還りへと続くが 足跡は全く無かった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

さあ今から少し下山して茶店でお昼ご飯としよう。

一緒に登って来たお兄さんは境内でお昼を食べると仰るのでここでお別れした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

下山を始めると 次々に人が登ってくる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

時々右手に東側の「台高山脈縦走路」が見える。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

等覚門を出た。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

下山は安全な「平成新道」を降りなさいと書いてある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

安全な下山路とはもちろん雪の無いときの話だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

時々ショートカットをする。雪がふわふわなので気持が良い。私が滑り降りた跡だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

まだまだ登ってくる人がいる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

陀羅尼輔茶屋に着いた。ここからはもう危険なところは無いので ここでお昼ご飯とする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

浄心門不動に無事を感謝して 奥駈道と分かれる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここから奥駈とお別れだ。遠く大日岳のとんがり頭も見えている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

お助け水を過ぎ、

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一之世茶屋跡を過ぎ、

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

快調に飛ばして下山できた。お不動さんにお礼を言う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

清浄大橋から遠くに西の覗きが見えている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

駐車場に戻って来た。車が少し増えているようだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

清浄茶屋の先に 大嶺の山々が見えている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

県道21号線は気温3度まで上がっていたけど、アイスバーンのままだった。

※ この県道は冬季は危険なので「母公堂」から上は通行止めになっています。

母公堂のところのバリケードの脇を通り抜けて、私は勝手に道路を清浄大橋まで走りました。

本来この道路は冬は通ってはいけない道路です。

天川村役場の道路管理者の方 ごめんなさい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

洞川温泉街の中の道路は 朝はツルツルに凍っていたが、帰りもアイスバーンのままだった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

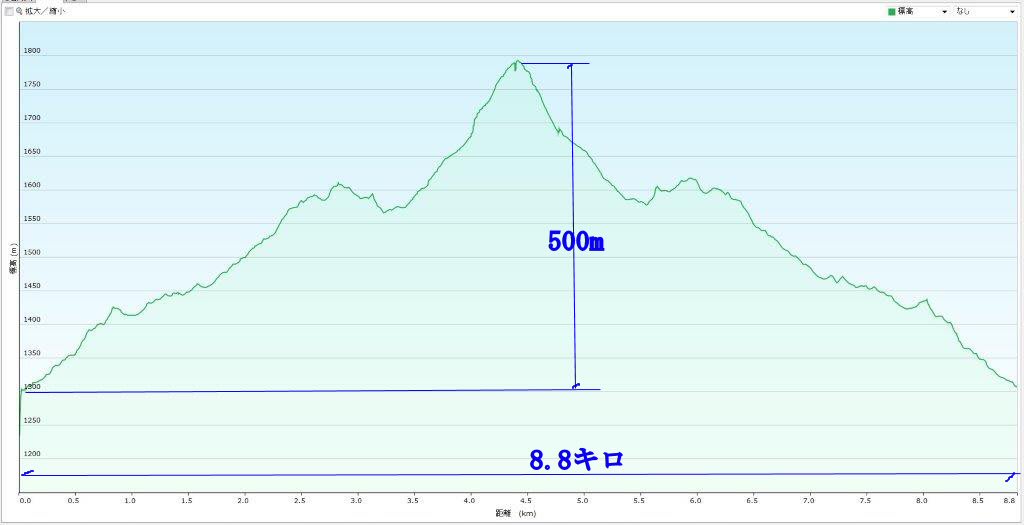

歩いた記録です。ガーミンのGPSの調子が悪く勝手に電源が落ちてしまい、歩行軌跡が取れなかったので

ピンクのラインで 私が補正しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

標高差と歩行距離の記録です。

清浄大橋の駐車場は標高が 約920メートルあり、そのために朝は気温マイナス4度でした。

洞川温泉街も標高約850mあり、そのためアイスバーンが溶けていなかったと思われます。

スタートは御前9時、帰着が午後3時。お昼休みを30分ほど取ったので歩行時間は5時間半ほどでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「山岳修験の歴史路」トップページへはここから戻れます。

http://yochanh.sakura.ne.jp/okugake/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山頂お花畑から南を見たところ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

先日登った稲村大日がすぐそこに見える。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

遠くに奥駈のサミット弥山八剣が見えているが、そのすぐ右手の山が分からない。

鉄山だろうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ちなみにこの付近の登山地図です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

南西の方向はるかかなたに うっすらと山が見える。

数年前の厳冬期にここへ来た時は あのあたりで 海の上に真っ白に輝いていた記憶がある。

四国阿波の剣山だと思うが。

※画像があまりにも薄いので 暗く濃く処理してあります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

何とかさんが書いた「日本百名山」と言う本で 奥駈の「八剣山」を大峯山と書いているらしいが

関西で大峰山といえば この山です。間違っても弥山八剣ではありません。

※どうもあのおっさんの選ぶ山と私の好きな山は合わないことが多いなあ。

まあ百人居れば百通りの百名山があるのは当たり前だけど。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

広々としたお花畑の雪原と、青空を見ていると時間の経つのも忘れる。静かだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

お寺横の護摩焚きをする行場だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

奥駈道の続きの峰々だ。大普賢、行者還りへと続くが 足跡は全く無かった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

さあ今から少し下山して茶店でお昼ご飯としよう。

一緒に登って来たお兄さんは境内でお昼を食べると仰るのでここでお別れした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

下山を始めると 次々に人が登ってくる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

時々右手に東側の「台高山脈縦走路」が見える。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

等覚門を出た。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

下山は安全な「平成新道」を降りなさいと書いてある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

安全な下山路とはもちろん雪の無いときの話だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

時々ショートカットをする。雪がふわふわなので気持が良い。私が滑り降りた跡だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

まだまだ登ってくる人がいる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

陀羅尼輔茶屋に着いた。ここからはもう危険なところは無いので ここでお昼ご飯とする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

浄心門不動に無事を感謝して 奥駈道と分かれる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここから奥駈とお別れだ。遠く大日岳のとんがり頭も見えている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

お助け水を過ぎ、

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一之世茶屋跡を過ぎ、

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

快調に飛ばして下山できた。お不動さんにお礼を言う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

清浄大橋から遠くに西の覗きが見えている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

駐車場に戻って来た。車が少し増えているようだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

清浄茶屋の先に 大嶺の山々が見えている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

県道21号線は気温3度まで上がっていたけど、アイスバーンのままだった。

※ この県道は冬季は危険なので「母公堂」から上は通行止めになっています。

母公堂のところのバリケードの脇を通り抜けて、私は勝手に道路を清浄大橋まで走りました。

本来この道路は冬は通ってはいけない道路です。

天川村役場の道路管理者の方 ごめんなさい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

洞川温泉街の中の道路は 朝はツルツルに凍っていたが、帰りもアイスバーンのままだった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

歩いた記録です。ガーミンのGPSの調子が悪く勝手に電源が落ちてしまい、歩行軌跡が取れなかったので

ピンクのラインで 私が補正しました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

標高差と歩行距離の記録です。

清浄大橋の駐車場は標高が 約920メートルあり、そのために朝は気温マイナス4度でした。

洞川温泉街も標高約850mあり、そのためアイスバーンが溶けていなかったと思われます。

スタートは御前9時、帰着が午後3時。お昼休みを30分ほど取ったので歩行時間は5時間半ほどでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「山岳修験の歴史路」トップページへはここから戻れます。

http://yochanh.sakura.ne.jp/okugake/index.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー