雲の気持ちを読み取ろう

雲は水蒸気を含んでいる空気が上昇することでできます。平地では空気が上昇してできる雲を実感できることが少ないですが、山では斜面を滑昇しながら発生、成長していく雲を見る機会が多くあります。したがって、山の天気は山で学ぶのが一番です。

それでは早速、上昇気流によってできた雲を見ていきましょう。

上昇気流によってできる雲

下の写真は、那須連峰の中腹から黒磯市~那須塩原市方面(写真の奥の方)を見下ろしたものです。風が吹くまでは奥の雲海があるだけで、手前側の雲は全くありませんでしたが、麓の方から風が吹き出した途端に雲が湧き出してきました。

そして、10分程経過すると下の写真のように、大きく上方へ成長していきました。

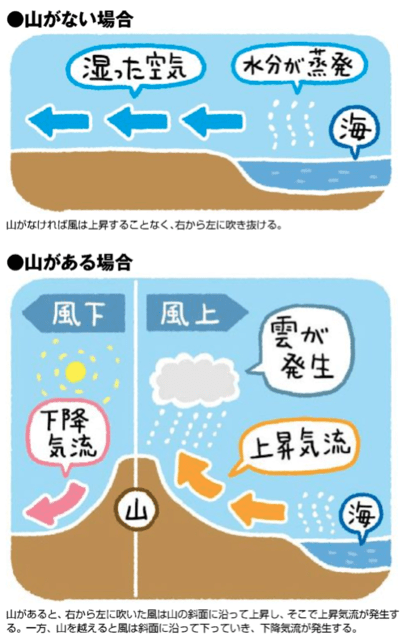

この雲は、黒磯市~那須塩原市方面の山麓から吹いてきた風が山の斜面に沿って上昇してできた雲です。第9回の講座で学びましたが、風が吹くことによって山では風上側で上昇気流が発生し、雲が発生するということを思い出してください(下図参照)。

上図:山の天気リスクマネジメント「山と渓谷社」(猪熊隆之、廣田勇介著)より

上昇気流いろいろ

さて、上昇気流と一言で言っても、強いものもあれば、弱いものもあり、さまざまです。上昇気流が強くなると、雲はそれに運ばれて上へ上へと成長していきます。一方、上昇を途中でやめてしまえば、雲はそこで成長が止まります。雲がどこまで成長するかは、その空気の状況を詳しく調べないと分かりませんが、雲を見ればある程度分かります。まさに、「雲は空気の気持ちを表してくれる」のです。それでは、その気持ちを読み取っていきましょう。

●天気が良くなるときの雲

朝、陽が当たり始めると、夏場は暖まった空気が上昇し、上昇気流が発生します。このときに雲が上昇しながら消えていく(水滴が蒸発していく)ときは、天気が良いことが多いです。そのようなときは、雲が途中で成長をやめてしまうような空気の状態(つまり、雲にやる気がない=大気が安定している状態)であるか、上空で水蒸気が少ないかのどちらかです。

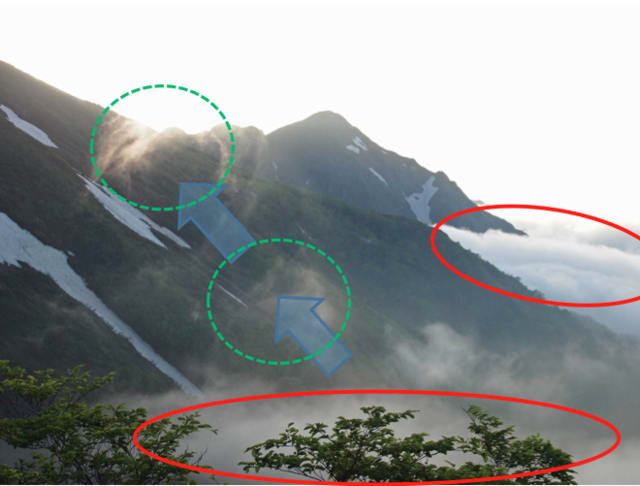

下の写真は、平標山の家からエビス大黒の頭(山の家から東北東の方角)を見た写真です。平標山の家は新潟県と群馬県の県境の尾根上にあり、写真の右手が群馬県側です。群馬県の下の方(赤い囲み)に雲があります。群馬県側の山麓から湿った空気が入ってきているようです。この湿った空気が山の斜面に沿って上がってきていますが(緑の破線の囲み)、その雲が消えていっています。このようなときは、天気が良くなることが多いです。逆に雲が消えずにそのまま昇っていくときは天気が下り坂になることが多いです。

●天気が崩れていくときの雲

一方で、下の写真の赤い囲みの雲のように、上昇しながらどんどん発達していくときは、水蒸気量が多いか大気が不安定なときで、特に地上から1km付近にある安定層を越えて発達していくときは、大気が不安定な証拠です。その後の雲の発達に注意が必要です。

前回は雲にやる気があるかないかを説明しました。空気の気持ちを読むための第一歩です。今回は、雲が上昇しながら消えていくパターンを覚えることで、空気の気持ちがもう一歩理解できるといいですね。

文、写真:猪熊隆之(株式会社ヤマテン)

※図、写真、文章の無断転載、転用、複写は禁じる。