雲を見て引き返すタイミングが分かる!?

朝は晴れていて絶好の登山日和に思えても、昼頃から雲行が怪しくなり、突然の雷雨に襲われることがあります。特に、山では早い時間から、落雷や強雨をもたらす積乱雲(せきらんうん、別名雷雲)が発達することが多く、落雷による死亡事故は13時台に多くなっています。

突然の雷雨に思えても、必ず天候が変化する前には前兆があります。しかしながら、怪しい雲行になってきたときに、引き返す判断をするタイミングは難しく、悩まれる登山者の方も多いと思います。

写真1 やる気を出してきた雲

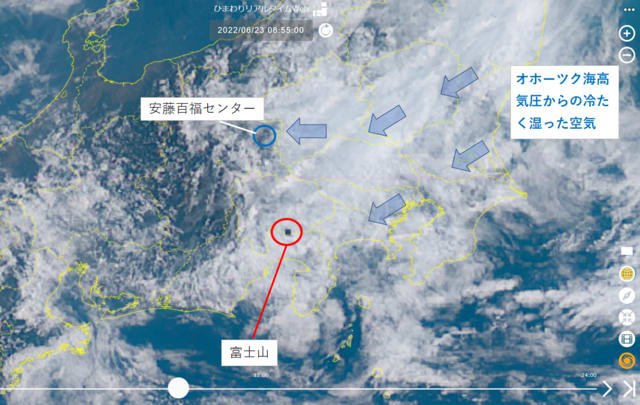

落雷や強雨をもたらす積乱雲は、積雲(せきうん、別名わた雲)が“やる気”を出してぐんぐんと上方へ成長したものです。登山前に予想天気図から、雲がやる気を出しやすい気圧配置であるかどうかや、上空に寒気が入るなど、雲がやる気を出しやすい状況なのかを確認します。そのような状況の場合には、出発時間を早めてなるべく目的地に早めに到着するような計画に変更すべきですし(気圧配置によっては朝のうちの方がリスクが高い場合もあるので臨機応変に)、登山中には雲や風の変化をこまめにチェックして、天候悪化の前兆を早めにとらえることが必要になります。天気図の見方は下記をご参照ください。

猪熊隆之の観天望気講座161回

https://blog.goo.ne.jp/yamatenwcn/e/21e5fdf213c4e162fd4e4fc5b56a488d

ヤマテンYouTube 第9回 500hPaの気温予想図の利用方法

https://www.youtube.com/watch?v=DXiRd7LMg2g&list=PLMEQ1UAZdr6UQfU8W-lzlWUMc1Ajszs70&index=5

落雷や沢の増水、土砂崩れなどのリスクが高い危険地帯に入る前に、雨雲レーダーや雷レーダーを確認することも大切ですが、山中では電波が通じない場所もありますので、ここでは、私だったらこの雲が見られたら安全な場所に避難を開始したい、あるいは引き返したい、と思うものを紹介させていただきます。

この雲が見られたら引き返したい、8つのポイント

PartⅠ.濃密巻雲が見られたとき

写真2 濃密巻雲(画像の真ん中付近から右上にかけて)

濃密巻雲(のうみつけんうん)は、通常の巻雲(けんうん)よりも濃いものを言います。通常の巻雲(写真3)は、氷の粒でできているため、透けた薄い雲ですが、濃密巻雲は、雲粒が密集しているため、太陽の光を通さず、暗く見えます。

写真3 普通の巻雲

濃密巻雲は、積乱雲からの水蒸気の補給を受けて積乱雲の上に出来た巻雲が、圏界面(けんかいめん)という敷居のような場所に到達し、雲はそこから上には行けないので、横に広がっていった雲です。濃密巻雲は、ひとつの積乱雲からはできず、いくつもの積乱雲があるとき、それらの上にできた巻雲がすべて繋がって濃密になっていったものです。したがって、この雲が見られるということは、近くに落雷や強雨をもたらす積乱雲がある証拠で、避難を開始するひとつのタイミングと言えます。写真4は、積乱雲がさらに接近している状態で、この時点では早急に避難した方が良いでしょう。

写真4 積乱雲の頭上に広がる濃密巻雲

PartⅡ.周囲で入道雲が湧き、その雲底が真っ暗になる

写真5 雲底が真っ暗になり、上端がモクモクと成長している入道雲

夏になると、日中は周辺で入道雲がモクモクと成長していくことが多いです。そのようなときに、雲の底の暗さに注目しましょう。雲は、雲粒が密集したり、雲が厚くなると、雲の中で太陽光が散りばめつくされて、私たちの目に届かないので、暗く見えます。つまり、暗い雲は、雨粒が雲の中でできつつあるということになります。写真5の白い破線のように真っ暗になっていて、雲の上端がモクモクとソフトクリームやカリフラワーのような形になり、かなり高い所まで達しているとき(写真5の赤い破線)は、雲が“やる気”を出している証拠です。周辺でこうした雲が見られるときは、避難開始のタイミングです。雲の上端は近くの雲では見えないので、そのときは周辺の少し離れた雲を観察してみましょう。周辺で雲が“やる気”を出して成長していれば、真上にある雲も同程度の高さまで達している可能性が高いからです。

夏場の積乱雲は、高い山はなかなか越えられないので、高い山(特に山脈)の反対側にできた入道雲が近づく可能性は少ないですが、その内側に存在するときは、やはり避難を開始した方が良いでしょう。ただし、積乱雲が前線や寒冷低気圧に伴う場合には、山を越えてくる場合がありますので、前線や低気圧の動きに注意しなければなりません。

PartⅢ.雲の底から尾っぽのようなものが垂れ下がる

写真6 雲の底から垂れ下がる尾流雲(びりゅううん)

暗くなった雲の底から尾のようなものが垂れ下がる(写真6の赤い破線)と、いつ雨が降り出してもおかしくありません。このような雲が周囲にあり、上端がカリフラワーのように、モクモクとしている場合は、早めに避難を開始しなければなりません。この垂れ下がった雲を尾流雲と言いますが、これは雲粒同士が衝突や合体を繰り返して、雲よりずっと重い雨粒になっていき、落下し始めているものです。まだ十分に雨粒として成長していないので、落下しながら蒸発していますが、これが地上まで届くとカーテンのレースのような雲になり、降水雲(こうすいうん)と呼びます。降水雲の下では既に雨が降っています。

写真7 尾流雲から降水雲に変わる様子

PartⅣ.上が透けて下が真っ黒な雲

雲が少し離れているときは、雲の上端を見ることができます。そのとき、雲が透けて見えるときは、雲が氷の粒でできていることを示しています。雲は氷点下になってもなかなか凍りません。このように透けて見える雲は、全てが氷の粒でできている雲で、氷点下40度以下にあることを教えてくれています。夏場でそれだけ低温にあるということは、雲が相当な高さまで到達していることになり、いわゆる雲がめっちゃ“やる気”を出しているということなのです。そのような雲で、雲の底が暗い場合は、積乱雲になっている可能性が高く、partⅢ同様、周辺でこのような雲が見られるときは、避難開始のタイミングです。特に、このような雲が下記の方角にあるときは、直ちに避難しなければなりません。

- 真上

- 周辺(高い山の手前側、内側)

- 風上側(尾根上では風を感じ、それ以外の場所では、雲の流れから把握する)

ここからは霧に覆われて周囲が見られないときの避難開始のタイミングです。

Part.Ⅴ 風の強さ、向きが変化したとき

霧に覆われると、周囲が見えなくなり、雲が観察できなくなります。そのようなときは、風の変化を感じましょう。風が急に強くなったり、逆に前線が接近しているときは、強かった風が急に弱まったとき、風向が急に変わるときは要注意です。雨雲レーダー、雷レーダーなどを確認しましょう。電波が通じないなど確認できない場合には、耳を澄ませて雷の音がするときはすぐに避難を開始しましょう。

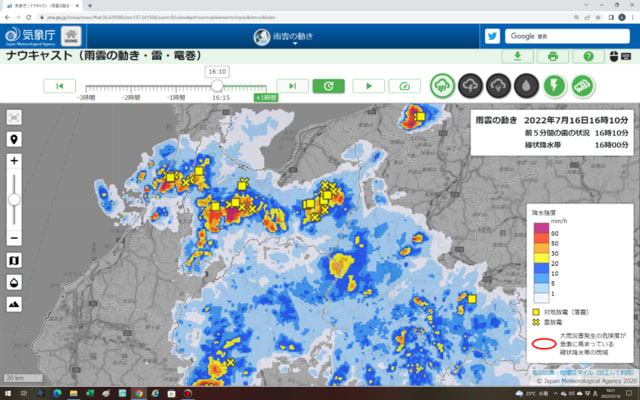

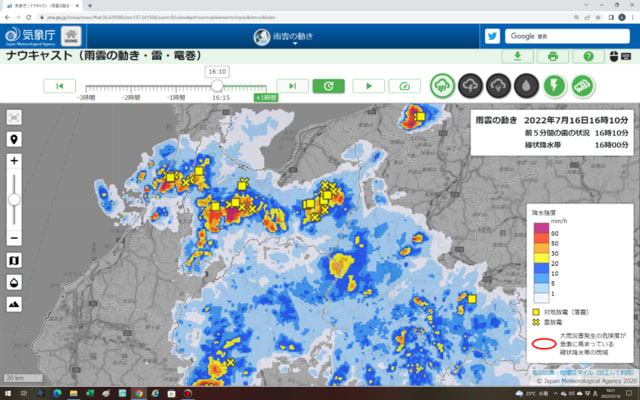

図1 雨雲レーダー、雷レーダーで雷雲の存在を知ることができる(気象庁ホームページより)

Part.Ⅵ 冷たい風に変わったとき、生暖かい風が急に吹いたとき

霧に覆われているときで、それまで冷たく、心地よい風が吹いていたのが急に生暖かい風に変わったり、それらが交互に吹いたりするときや、冷たくじめっとした空気が感じられたときは、天候悪化の前兆です。避難を開始するタイミングと言えるでしょう。

Part.Ⅶ 大粒の雨が降り出したとき(雹、アラレを含む)

大粒の雨がごくわずかでも降り始めたら即避難を開始しましょう。粒が大きい程、雲は“やる気”を出しているからです。雨粒は落下するときに、蒸発して少しずつ小さくなりながら落ちていきますが、雲の中で上昇気流が強いと、落ちることを許されず、再び巻き上げられて他の雲粒などと合体して、限界まで大きくなってから落ちてきます。雨粒が大きいほど、雲の中の上昇気流が強く、“やる気”を出していることになります。アラレや雹が混じっているときも同様です。また、大粒の雨が降った後、頭上だけ晴れ間が広がることがあります。太陽が射してくることもありますが、この晴れ間の後に、激しい雷雨をもたらす雲が来たり、頭上で発生する可能性があります。この晴れ間は、避難するために使いましょう。ただし、頭上だけでなく、広く青空が広がり、周囲に入道雲がないときは、この限りではりありません。

Part.Ⅷ 雷の音がし始めたとき

霧に覆われて雷の音がするときは、たとえその音が遠くに聞こえてもすぐに避難を開始しましょう。音が聞こえるということは、それなりの距離にありますし、たとえ離れていても、その雷雲がキッカケですぐ近くで別の雷雲が発生する可能性もあるからです。また、霧に覆われていないときでも周囲で入道雲や積乱雲が発達しているときには、同様にすぐに避難を開始しなければなりません。

また、登山中に落雷や強雨に襲われたときに、身を守る方法については以下のバックナンバーもご参考に。

落雷、局地豪雨を予想しようⅠ

https://sangakujro.com/%e8%90%bd%e9%9b%b7%e3%80%81%e6%a5%b5%e5%9c%b0%e8%b1%aa%e9%9b%a8%e3%82%92%e4%ba%88%e6%83%b3%e3%81%97%e3%82%88%e3%81%86%ef%bc%88%e4%b8%8a%e7%b4%9a%e7%b7%a8%ef%bc%89%e5%89%8d%e7%b7%a8%ef%bc%88%e7%ac%ac40/

落雷、局地豪雨を予想しようⅡ

https://sangakujro.com/%e8%90%bd%e9%9b%b7%e3%80%81%e6%a5%b5%e5%9c%b0%e8%b1%aa%e9%9b%a8%e3%82%92%e4%ba%88%e6%83%b3%e3%81%97%e3%82%88%e3%81%86%ef%bc%88%e4%b8%8a%e7%b4%9a%e7%b7%a8%ef%bc%89%e5%be%8c%e7%b7%a8%ef%bc%88%e7%ac%ac41/

文、写真:猪熊隆之(株式会社ヤマテン)

※図、写真、文章の無断転載、転用、複写は禁じる

山の天気予報は、ヤマテンで。

https://lp.yamatenki.co.jp/