名古屋~神戸と回り、翌日遅く、家に戻った。

名古屋公演、無事成功し、おめでとうございます。ダランもサンディア・ムルティのメンバーもお疲れさまでした。語りも演奏もいつもに増してパワフルでしたね。

「具志堅さん」も定番になってうれしいですね。

ついでに、ここではっきりさせておきますが、彼の本名は実は「具志堅」ではなく、「具志堅さん」、です。なので、敬語で正式に呼びかけるなら、「具志堅さん」さん、に、なります。「アグネスチャン」チャン、のようなもの、といえばいいでしょうか。

以降、よろしくお願いします。

そのちょっと前、札幌のギャラリーで展示替えがあって行ってきた。なんだか北に西に大わらわだ。

今回の展示は、樋口雅山房さんの書である。まあ、ギャラリーもデザインとかばかりじゃなく、こういう表現世界も観てもらわないとね。

最初に会ったのは、もう覚えていないが、たぶん、日本文化デザイン会議か何かだったとおもう。随分前だ。

今回、札幌のギャラリーを計画するにあたって、3年目以降には地元のアーティストにも展示してもらう、というのが最初からの目論みで、今回がその最初だ。最初はどうしても雅山房さんにお願いしたいとおもっていた。

雅山房さんは、もともとたぶん実家が薬局で、東京でも薬科大であったが、高校で熱中した「書」の世界が忘れられず、前衛書道の本山「墨人会」に入って共に闘った屈強な書家である。本人いわく、井上有一に憧れて、ということだったが、さもありなん、その前衛精神は、追随を許さなかった人である。

「墨人会」といえば、西の森田子龍と東の井上有一。1952年の正月に京都の龍安寺で誓った書家たちの会である。それまでの書界の古い因習を断ち切り、文字に向かって突っ走った人たちでもあった。だからこそ、前衛だし、当時の抽象芸術にも交わる新たな書の創造でもあった。禅的でもある。

この辺、研究者も多いので、僕のような門外漢がとやかくいう筋合いではないが、まあ、ともかく凄い、の一言に尽きる。

かつて結婚する前だったけど、かみさんがどうしても泊まってみたいという旅館が秋田の角館にあって、一緒に行ったことがある。理由は、井上有一の書がある旅館だったからである。かみさんの憧れなのだ。

圧倒的だった。

井上有一。

これ、なんと読むでしょう?

答えは、「愚徹」。そういう精神なんでしょうね。

その雅山房さんの代表作のひとつは、この「柩車の軌跡」である。64年のアンデパンダン展に書家として唯一人出品した。すごい。

64年のアンデパンダンといえば、美術をかじった人なら知らない人はいない。63年に行政や美術界から「反芸術」視されていた読売アンデパンダン展が廃止になったあとを受け、志のある作家や評論家によって自主再興されたのが64年展なのである。まあ、それだけで気骨がある。

前衛書家を入れたのも素晴らしい。

そのときの出品作。「柩車の軌跡」。

当時の書道界というのは、まあ、お茶や花もそうだろうけれど、「道」がついているせいか、上下関係や縛りのうるさい世界であったらしいが、そんなものどこふく風、雅山房さんは誰にもこびず単独出品だった。

そこから、いろんなメディアにも出るようになる。70年代から80年代は、僕らでも知っている有名人でもあった。

そんな雅山房さんに無謀にも展覧会を頼みに行ったところ、二つ返事で約束してくれた。うんうん、いいんですか私で。もちろんです、よろしくお願いします。これで決まった。

今回の展示のために、タイトルも書き下ろしてくれた。三つ書いたから選んでよ、と言われても、選びようがない。なんだかこっちが試されているようだった。

必死で選んではみたものの、結局、どれも素晴らしいのだ。

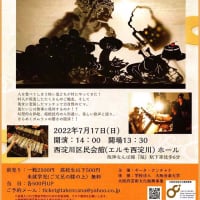

講演の様子。素晴らしいお話でした。

雅山房さんは、90年代になって、札幌に帰ってきた。札幌のみんながいう。こんなところにいていいんですか?

そういうことをいう人に対して、いつもニコニコしながら、いや~、いいんです。いまでは仲睦まじい奥様とコツコツと漢方薬局を営みながら、ときどき頼まれた書を書いているそうだ。

でも、札幌の大きなイベントがあるといつもかり出される。隠遁も楽ではない。

どうか、ご本人にとって、これが好きな展覧会であってほしい。(は/174)

名古屋から味岡さんも来てくれた。

名古屋公演、無事成功し、おめでとうございます。ダランもサンディア・ムルティのメンバーもお疲れさまでした。語りも演奏もいつもに増してパワフルでしたね。

「具志堅さん」も定番になってうれしいですね。

ついでに、ここではっきりさせておきますが、彼の本名は実は「具志堅」ではなく、「具志堅さん」、です。なので、敬語で正式に呼びかけるなら、「具志堅さん」さん、に、なります。「アグネスチャン」チャン、のようなもの、といえばいいでしょうか。

以降、よろしくお願いします。

そのちょっと前、札幌のギャラリーで展示替えがあって行ってきた。なんだか北に西に大わらわだ。

今回の展示は、樋口雅山房さんの書である。まあ、ギャラリーもデザインとかばかりじゃなく、こういう表現世界も観てもらわないとね。

最初に会ったのは、もう覚えていないが、たぶん、日本文化デザイン会議か何かだったとおもう。随分前だ。

今回、札幌のギャラリーを計画するにあたって、3年目以降には地元のアーティストにも展示してもらう、というのが最初からの目論みで、今回がその最初だ。最初はどうしても雅山房さんにお願いしたいとおもっていた。

雅山房さんは、もともとたぶん実家が薬局で、東京でも薬科大であったが、高校で熱中した「書」の世界が忘れられず、前衛書道の本山「墨人会」に入って共に闘った屈強な書家である。本人いわく、井上有一に憧れて、ということだったが、さもありなん、その前衛精神は、追随を許さなかった人である。

「墨人会」といえば、西の森田子龍と東の井上有一。1952年の正月に京都の龍安寺で誓った書家たちの会である。それまでの書界の古い因習を断ち切り、文字に向かって突っ走った人たちでもあった。だからこそ、前衛だし、当時の抽象芸術にも交わる新たな書の創造でもあった。禅的でもある。

この辺、研究者も多いので、僕のような門外漢がとやかくいう筋合いではないが、まあ、ともかく凄い、の一言に尽きる。

かつて結婚する前だったけど、かみさんがどうしても泊まってみたいという旅館が秋田の角館にあって、一緒に行ったことがある。理由は、井上有一の書がある旅館だったからである。かみさんの憧れなのだ。

圧倒的だった。

井上有一。

これ、なんと読むでしょう?

答えは、「愚徹」。そういう精神なんでしょうね。

その雅山房さんの代表作のひとつは、この「柩車の軌跡」である。64年のアンデパンダン展に書家として唯一人出品した。すごい。

64年のアンデパンダンといえば、美術をかじった人なら知らない人はいない。63年に行政や美術界から「反芸術」視されていた読売アンデパンダン展が廃止になったあとを受け、志のある作家や評論家によって自主再興されたのが64年展なのである。まあ、それだけで気骨がある。

前衛書家を入れたのも素晴らしい。

そのときの出品作。「柩車の軌跡」。

当時の書道界というのは、まあ、お茶や花もそうだろうけれど、「道」がついているせいか、上下関係や縛りのうるさい世界であったらしいが、そんなものどこふく風、雅山房さんは誰にもこびず単独出品だった。

そこから、いろんなメディアにも出るようになる。70年代から80年代は、僕らでも知っている有名人でもあった。

そんな雅山房さんに無謀にも展覧会を頼みに行ったところ、二つ返事で約束してくれた。うんうん、いいんですか私で。もちろんです、よろしくお願いします。これで決まった。

今回の展示のために、タイトルも書き下ろしてくれた。三つ書いたから選んでよ、と言われても、選びようがない。なんだかこっちが試されているようだった。

必死で選んではみたものの、結局、どれも素晴らしいのだ。

講演の様子。素晴らしいお話でした。

雅山房さんは、90年代になって、札幌に帰ってきた。札幌のみんながいう。こんなところにいていいんですか?

そういうことをいう人に対して、いつもニコニコしながら、いや~、いいんです。いまでは仲睦まじい奥様とコツコツと漢方薬局を営みながら、ときどき頼まれた書を書いているそうだ。

でも、札幌の大きなイベントがあるといつもかり出される。隠遁も楽ではない。

どうか、ご本人にとって、これが好きな展覧会であってほしい。(は/174)

名古屋から味岡さんも来てくれた。