昨日、京都に行ったが、待合せが昼だったので、少し早めに行って、「六波羅蜜寺」に寄ってみた。五条から少し上がった辺りの東山にある。

目的は、六波羅蜜寺にもあるが、なんといってもそこはやっぱり「空也上人像」と再会することだった。

そう、以前、東京の展覧会で拝んだことがあったが、やっぱり六波羅蜜寺で見てみたかったということもあるし、最近やった浄土思想の仏教美術の講義で取り上げてから、どうしても気になっていたということもある。

いやいや、もともとこの像が単純に好きなのだ。

なんだか最近、拝む機会が多いな・・・。

一応、回してみましたが・・・。

「空也上人」は、平安中期、それまで鎮護国家の加持祈祷や貴族や一部の上流階級の学問であった仏教を貴賤を問わず民衆に広めたいわゆる「市の聖」である。「称名念仏」を唱えるので「阿弥陀聖」とか「念仏聖」ともいった。

要するに、アカデミックなエリートな学歴僧ではなく、「遊行僧」として、世間を行脚するアウトサイドな漂流者ということだ。その出自には、天皇の子であった説などいろいろある。

民衆教化ということもあり、その布教には、「踊り念仏」の祖として知られている通り、呪法と辻説法がセットになったやり方をもっていたらしい。「六斎念仏」の祖とされている。それまであまり仏教とは接することのなかった民衆には、こうしたパフォーマンスが必要だったのだろう。

中堂寺の六斎念仏。

だから、後に一応、叡山から受戒は受けるが、もともと宗派というよりは「阿弥陀如来」が約束した「極楽浄土」への「往生」を信念とした「浄土信仰」を中心としたものである。

そう、阿弥陀様は、自分の名前を唱えれば、極楽に往生させることを約束したのである。この「南無阿弥陀仏」という六文字を唱えることを「称名念仏」というわけである。

これが後の「末法思想」の時代に隆盛を極める「浄土教」の初期を形成したのである。平等院鳳凰堂や三十三間堂はこのときのものである。

また、その系譜は、後の鎌倉時代の「一遍上人」に多大なる影響を与えたことは間違いない。一遍がいなければ、「時宗」、つまり「阿弥衆」も「同朋衆」も成立したかどうかわからないし、そうなると中世の文化は大きく違っていたかもしれない・・・。

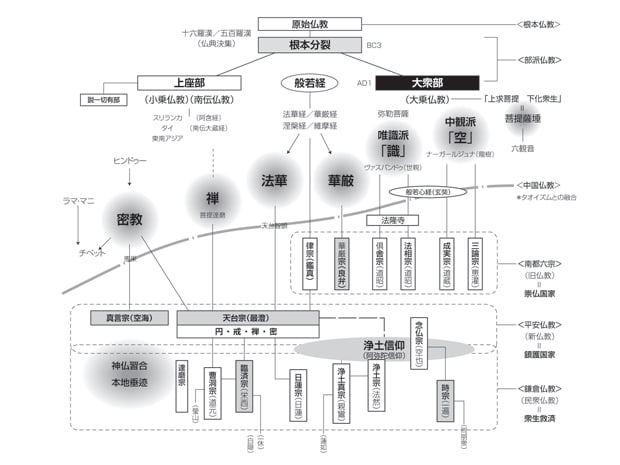

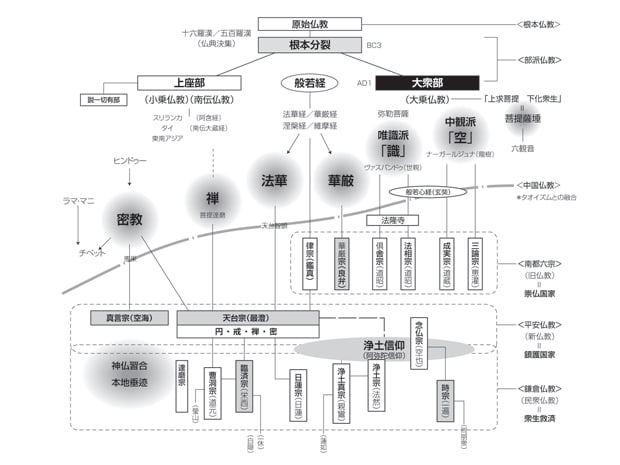

その系譜は、最近の講義のために自作した仏教マップをご覧あれ。

空也上人像。

もちろん写真は禁止だったので、これはネットから。

この「空也上人像」がなぜ好きかはよくわからない。けど、たぶん、この口から発せられている六体の阿弥陀仏と、ドラと木バチを持ったわらじ姿、そしてその表情だろうか・・・。寺のパンフには、あの運慶の四男、康勝の作と書いてあった。鎌倉リアリズムの一つである。

この「バラガンジュール」的な容姿がいいのかもしれないし、やっぱり六体仏がいいのかもしれない。口から出た仏というそのビジュアライズの発想がいい。呼吸や息が念仏と重なって躍動的だし、そもそもシュールなのだ。

この六体の阿弥陀仏は、一般的には「南無阿弥陀仏」の六文字の「称名念仏」を唱える姿を描写したものとされているが、実は、これは「六波羅蜜」を表しているという説も昔からある。

そう、この「六波羅蜜寺」の由来になっている「六波羅蜜」である。

「波羅蜜」とは、「波羅蜜多」ともいうが、実は「パーラミター」の音訳(玄奘三蔵の訳)であり、それは六種類ある(十波羅蜜を数える場合もあるが普通は六である)。

「布施」「持戒」「忍辱」「精進」「禅定」「般若」である。これを総称して「六波羅蜜」というのである。これくらいは暗記しておきましょう。

「布施」は、要するにお布施、つまり檀那や喜捨であり、「持戒」は戒律を守ること、「忍辱(にんにく)」は耐えること、「精進」は常に努力して勤めること、「禅定」は、まあ瞑想のようなもの、で、最後の「般若」は智慧とされている。

普通は、この最後の「般若」を得るための心得や態度として、その前の五波羅蜜があると解釈されていて、「般若」を得れば、悟ったも同然、ということなのである。

この「般若」をタイトルにしたお経が「般若経」であり、観音様が般若波羅蜜を得たことを題材にした携帯用短縮版が「摩訶般若波羅蜜多心経」、つまり「般若心経」である。

やや小難しい話しになってしまったが、上のマップを見ればわかる通り、「般若心経」は主にナーガールジュナの「空」の理論を扱ったお経である。メインコンテンツが、「色即是空 空即是色」というアレである。

だから、「空也上人」は、そもそも「三論宗」と関係が深いという人もいるし、昔からこの超派閥主義的態度は「華厳宗」がベースにあるという人もいる。その人生に何があったかは定かでない。

ともあれ、空也は、諸国を説法して歩いたあと、京都にたどり着いた。鴨川の河原でも説法し、最後になくなった場所が「西光寺」、それがいまの「六波羅蜜寺」なのである。

巡り巡って、いまは「真言宗」管轄の寺になってしまっていて、行ったときもちょうど護摩を焚いて般若心経を唱えていたが、もともとは「念仏」の寺、なのである。

さて、これから最近有名になったという「おばんざい」系の料理屋でランチ、その後は紅葉直前の「嵐山」だ。(は/271)

六波羅蜜寺から、祇園の茶屋のある路地を通って、四条まで歩く。京都っぽいな・・・。

さすが京都。こんな小さい入口は初めてみた。

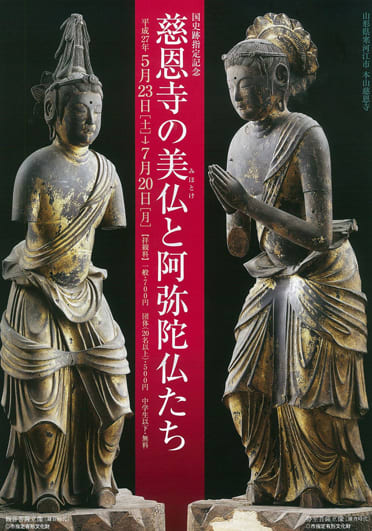

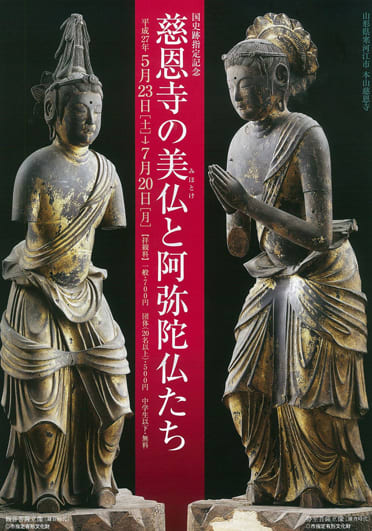

おまけ。僕のなかでは、「空也上人像」と双璧なのが、実はこの像だ。

山形の慈恩寺の勢至菩薩像。でもこれ秘仏なので、普段は観られない。

でも、なんか泣ける。仏師ってすごいね。

目的は、六波羅蜜寺にもあるが、なんといってもそこはやっぱり「空也上人像」と再会することだった。

そう、以前、東京の展覧会で拝んだことがあったが、やっぱり六波羅蜜寺で見てみたかったということもあるし、最近やった浄土思想の仏教美術の講義で取り上げてから、どうしても気になっていたということもある。

いやいや、もともとこの像が単純に好きなのだ。

なんだか最近、拝む機会が多いな・・・。

一応、回してみましたが・・・。

「空也上人」は、平安中期、それまで鎮護国家の加持祈祷や貴族や一部の上流階級の学問であった仏教を貴賤を問わず民衆に広めたいわゆる「市の聖」である。「称名念仏」を唱えるので「阿弥陀聖」とか「念仏聖」ともいった。

要するに、アカデミックなエリートな学歴僧ではなく、「遊行僧」として、世間を行脚するアウトサイドな漂流者ということだ。その出自には、天皇の子であった説などいろいろある。

民衆教化ということもあり、その布教には、「踊り念仏」の祖として知られている通り、呪法と辻説法がセットになったやり方をもっていたらしい。「六斎念仏」の祖とされている。それまであまり仏教とは接することのなかった民衆には、こうしたパフォーマンスが必要だったのだろう。

中堂寺の六斎念仏。

だから、後に一応、叡山から受戒は受けるが、もともと宗派というよりは「阿弥陀如来」が約束した「極楽浄土」への「往生」を信念とした「浄土信仰」を中心としたものである。

そう、阿弥陀様は、自分の名前を唱えれば、極楽に往生させることを約束したのである。この「南無阿弥陀仏」という六文字を唱えることを「称名念仏」というわけである。

これが後の「末法思想」の時代に隆盛を極める「浄土教」の初期を形成したのである。平等院鳳凰堂や三十三間堂はこのときのものである。

また、その系譜は、後の鎌倉時代の「一遍上人」に多大なる影響を与えたことは間違いない。一遍がいなければ、「時宗」、つまり「阿弥衆」も「同朋衆」も成立したかどうかわからないし、そうなると中世の文化は大きく違っていたかもしれない・・・。

その系譜は、最近の講義のために自作した仏教マップをご覧あれ。

空也上人像。

もちろん写真は禁止だったので、これはネットから。

この「空也上人像」がなぜ好きかはよくわからない。けど、たぶん、この口から発せられている六体の阿弥陀仏と、ドラと木バチを持ったわらじ姿、そしてその表情だろうか・・・。寺のパンフには、あの運慶の四男、康勝の作と書いてあった。鎌倉リアリズムの一つである。

この「バラガンジュール」的な容姿がいいのかもしれないし、やっぱり六体仏がいいのかもしれない。口から出た仏というそのビジュアライズの発想がいい。呼吸や息が念仏と重なって躍動的だし、そもそもシュールなのだ。

この六体の阿弥陀仏は、一般的には「南無阿弥陀仏」の六文字の「称名念仏」を唱える姿を描写したものとされているが、実は、これは「六波羅蜜」を表しているという説も昔からある。

そう、この「六波羅蜜寺」の由来になっている「六波羅蜜」である。

「波羅蜜」とは、「波羅蜜多」ともいうが、実は「パーラミター」の音訳(玄奘三蔵の訳)であり、それは六種類ある(十波羅蜜を数える場合もあるが普通は六である)。

「布施」「持戒」「忍辱」「精進」「禅定」「般若」である。これを総称して「六波羅蜜」というのである。これくらいは暗記しておきましょう。

「布施」は、要するにお布施、つまり檀那や喜捨であり、「持戒」は戒律を守ること、「忍辱(にんにく)」は耐えること、「精進」は常に努力して勤めること、「禅定」は、まあ瞑想のようなもの、で、最後の「般若」は智慧とされている。

普通は、この最後の「般若」を得るための心得や態度として、その前の五波羅蜜があると解釈されていて、「般若」を得れば、悟ったも同然、ということなのである。

この「般若」をタイトルにしたお経が「般若経」であり、観音様が般若波羅蜜を得たことを題材にした携帯用短縮版が「摩訶般若波羅蜜多心経」、つまり「般若心経」である。

やや小難しい話しになってしまったが、上のマップを見ればわかる通り、「般若心経」は主にナーガールジュナの「空」の理論を扱ったお経である。メインコンテンツが、「色即是空 空即是色」というアレである。

だから、「空也上人」は、そもそも「三論宗」と関係が深いという人もいるし、昔からこの超派閥主義的態度は「華厳宗」がベースにあるという人もいる。その人生に何があったかは定かでない。

ともあれ、空也は、諸国を説法して歩いたあと、京都にたどり着いた。鴨川の河原でも説法し、最後になくなった場所が「西光寺」、それがいまの「六波羅蜜寺」なのである。

巡り巡って、いまは「真言宗」管轄の寺になってしまっていて、行ったときもちょうど護摩を焚いて般若心経を唱えていたが、もともとは「念仏」の寺、なのである。

さて、これから最近有名になったという「おばんざい」系の料理屋でランチ、その後は紅葉直前の「嵐山」だ。(は/271)

六波羅蜜寺から、祇園の茶屋のある路地を通って、四条まで歩く。京都っぽいな・・・。

さすが京都。こんな小さい入口は初めてみた。

おまけ。僕のなかでは、「空也上人像」と双璧なのが、実はこの像だ。

山形の慈恩寺の勢至菩薩像。でもこれ秘仏なので、普段は観られない。

でも、なんか泣ける。仏師ってすごいね。