何年か前に、イタリア在住のデザイナーとミラノで食事をしたことがあった。セコンドのコトレッタ・アラ・ミラネーゼ、いわゆる名物ミラノ風カツレツというのを食べていた。12世紀にはもうその原型があったらしいと教わった。

彼はいろいろ博識で、いわく、東京から飛行機で往復すると、一人当たり約1トンの燃料を消費する、だからあまり無駄な帰京はしないそうだ。

そう言われて、はたと考えた。

往復1トンなら、片道5千kgということになる。1トンとは水1立方メートルの重さのことだから、ジェット燃料なら普通1.1倍くらいの体積比にならないか。

ということは、片道0.5㎥×1.1=0.55㎥、400人乗りなら220㎥、予備を入れると最低でも250㎥くらいは積む計算になりはしまいか。

250㎥といえば、1.2mの高さ×3mの幅×70mの長さのタンクが必要になる・・・。飛行機のどこにそんな場所があるというのだ・・・。

当時はそうおもっていた。が、ま、食事の場所なので、あえて反論はしなかったけど。

毎日、多くの乗客を乗せて飛び立つ飛行機。

羽田なら、毎日5分に1機は離陸しているそうだ。

で、どうも腑に落ちなかったので、東京に戻ってから調べてみたことがある。

そもそも飛行機のジェット燃料は何だかご存知だろうか・・・?

簡単にいえば、成分的には「灯油」なのだ。えっ?とおもうかもしれないが、実際そうなのだ。もちろん高度1万mの高さでは水分が多いと凍結するため、純度の高いケロシン系の種類だそうだけれど。

ケロシン? そう、かつてバリの屋台なんかでもよくあったあのケロシンランプのケロシンだ。

いまは電球になったが、80年代まではランプが普通だった。

ちょっと懐かしい人もたくさんいるのでは?

それから、タンクがどこにあるかというと、実はそれ、両側の主翼のなかに収納されている。

同体部分は、機械類と貨物室になっていて、逆に翼は離着陸等飛行の関係で重い方がいいらしい。風圧からの反り返りを防ぐためでもある。だから燃料は同体に近いところから消費される仕組みだという。

それに、飛行機の翼というのは案外厚みがあって、同体に近い部分の厚さは悠に2m以上あって、細長く平べったく、たっぷり入るのだそうだ。

ここです。

それと、飛行機の燃料積載量というのは、燃費(何人乗っているかにも左右されるが)計算の上で、目的地までの分に、万が一降りられなかった場合、低空(燃費は悪い)で30分旋回し、それでも降りられなかった場合に最寄りの空港まで飛ぶ分を計算して積載することになっているそうなのだ。これは法律で決まっている。

もちろん、厳密な計算の上でギリギリに積載するのは、その方が軽いので燃費がいいからだが、それでも、乗客、乗務員、貨物、燃料、機体を合計するとうん百トンになるわけだから、おそろしいね。

だからいつも手荷物の重さに厳密にもなるわけだ。重量オーバーなら課金される。

貨物カーゴの底の片方が欠けているのは、機体に合せたかたちになっているため。

二つ合わせると、機体の底の形と一致するようになっている。

一機の飛行機にはたくさんの機材や車や人が慌ただしく寄り添う。

なんだか昆虫たちの世界のようでもある、と、ふとおもう。

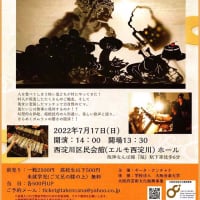

たとえば、当時のボーイング747などのジャンボジェットの場合、500人以上乗れるわけだから、積載量も半端ではない。

「満タン」なら22万リットル入るそうだから、ということは、220㎥、ドラム缶が普通200リットルだから、約1100本とになる。参照計算してみたら、160トンという重量になる。

乗客と乗務員で500人×60kgとして、貨物500個×20kg、機体150トン、それに燃料160トンとすると、計350トンだ。燃料がいかに重いかがわかる。

大きな飛行機は燃料をたくさん積むので、空港地下にあるタンクからポンプアップして積む込む仕組み。

小さい飛行機だと、タンクローリーだったり、空港によっては、直接積むこともできるそうだ。

これで最大飛行距離が1万2千kmちょっとだそうだから、1リットルで最低でも55m以上は飛ぶ計算になる。なら、ドラム缶1本で10km以上は飛べることになる。

逆に、時速は約950km程度なわけだから、単純計算すると1秒で約4.9リットル消費することになる。1分なら294リットル、約300リットルを消費する。ということは、1分間にドラム缶1.5本分を燃やして飛んでいるということか。

けど、この人数を遠距離、かつ短時間で運ぶわけだから、車移動よりは遥かに燃費はいいともいえる。飛行機とはそういう乗り物なのだ。

ただし、これには、空港待機時の低消費や離着陸の浪費もあるから、実際の定常飛行時はもう少し燃費はいいだろう。

ちなみに、エンジンは稼働させながらも動かないこの空港待機時を「タキスング」というが、ジャンボの場合、1分で約50リットル消費するというから、仮に30分も平地移動とか待機とかしていると、1,500リットル、ドラム缶7.5本分くらい使ってしまう。

搭乗後になかなか出発しないでノロノロやっていると、これも案外バカにならないわけだ。

飛行機というのは、実はバックができない。

なので、駐機場から滑走路に向かえる向きに行くまでは、こういう牽引車が「押す」のだ。

じっと見ていると、見事なカーブを描いて機体が直角にバックする体制になっていった。

実に無駄のない動きと正確なオペレーション。これも熟練の技か。

ということで、最初の結論。

東京-ミラノは9600kmなので、当時のジャンボでも、片道の燃料消費は0.35㎥、往復での0.7㎥、ということは、比重も考慮すると、おそらく0.65トン程度。一人1トンには届かない。

なんだ、やっぱりな、そんなには使わない。けど、かなり近い線、ともいえなくもない・・・か。

いずれにしても、ま、ともかく、あまり「無益な」というか、「無駄な」移動はしない方が地球のためにはいいのかもね。

バリとかよく行く人、どう?(は/257)