幸福論は3000年以上前から議論されてきた。

だいたい哲学のテーマというのは、人生とは何か、自己とは何か、善とは何か、愛とは何か、時間とは何か、とか・・・、ま、昔から同じような命題をそれぞれの時代から考えてきたわけで、要するに哲学は、人間が存在し、生きている意味を知りたいのだ。

死んでからのことと人間を超越した世界のことは信仰や宗教的なものが受け持ってきたので、精霊信仰も祖霊信仰も、そことつながっているための世界観なのだろう。

で、幸福論。概ね、ギリシャは魂と理性の話に終始。中世は神に対する姿勢。近代は自己と社会性、において達成するものとされてきた。

だいたい共通しているのは、富や欲望や自己快楽を求めるものではなく、健康とか健全な心とか他者への奉仕といったことを重視している点だろうか・・・。

共同体持続と人々と関係を保ち、うまくやっていくのが安堵につながるという思考である。だからこそ他者のための行為が宗教的にも美意識にも反映されてきたし、社会の調和は個人の安堵でもある。

要するに、人は一人で生きているわけではない、ということだ。

いまの時代は、それが国益や貿易などグローバルな範囲の問題に拡大していることと、個人の生き方の信条という両極で問われている時代だ。

簡単にいえば、地球の裏側で起こっていることは無縁じゃないし、逆に一人ひとりの行為や考え方の総和が、広く地球に影響してくる時代だということ。

だから、みんなで生きていく上で、個人のエネルギー消費は大いなる問題だ、ということなのである。

あとは、例の格差の問題がどう影響してくるか。が、そもそも、格差の問題を考えることは、幸福を考えることと一致しているのだろうか・・・それも私の中ではまだ曖昧だ。

じゃ、幸福の具体的基準は何か、ということになると、これはまた難しい。

学生時代、果敢にもショーペンハウエルやアランもラッセルもかじってみたけれど、やっぱりイマイチわからない。いまはきっと、哲学の問題という時代でもない。が、結局は一人ひとりの「意識」の問題、ということに帰結する。そこをどう考えるか。

そもそも「幸福」ということを真剣に考えたことがなかった、というか、実感もなければ興味がわかなかったというべきで・・・。

でも、今年に入ってからかもしれないけれど、だんだんそうも言っていられなくなってきた・・・という次第。

枯山水の石庭で有名な京都の龍安寺には、写真の通り、水琴窟を兼ねていたかどうか忘れてしまったが、和同開珎のような形の蹲踞がある。

真ん中の口型の穴を口という文字としてそれに絡む文字が四方に掘られていて、これ、時計回りに「吾唯知足」(我ただ足るを知る)と読むそうだ。

要するに、足るを知れば、それ以上望むことはない、いまで十分幸せじゃない?あなた、というわけである。

高校では修学旅行がなかったので、初めて見たのは、もう20代後半だった。というくらいなので、京都も奈良もデビューはえらく遅かった。むしろ、結婚してから行くことが多くなった。だから、ま、この手はだいたいかみさんが水先案内人である。

先日来の児童文学でいえば、メーテルリンクの「青い鳥」という戯曲童話も、夢のなかで幸福の青い鳥をあ~だこ~だと探した挙げ句、それは自分の家にあった、というお話。

要するに、幸福は求めて得るものではなく、一生懸命生きていれば、気づいたらそこにあったということだ・・・。

サン=ティグジュペリの「星の王子さま」なら、「大切なものは目に見えない」と言っていた。気づけばいつもそこにある、ということだ。

日本もバリも滅私な思想が社会調和の背景にあるので、やはり自分だけが勝手な幸福を求めてもダメなのだ。きちんとまわりを見渡しみたら、事情も変わるかもしれない。

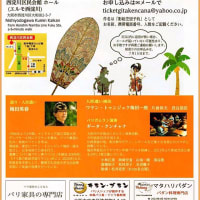

そもそも、バリに幸福論があるのかどうかも知らないけれど・・・、今度、ダランに訊いてみよう。

何が言いたいかというと、先頃、TEDで新進気鋭の統計学者ニック・マークスの講演を観ておもったことだが、案外基準とは価値観の見方によって随分異なるということ。

これまで国連が発表してきた世界の「幸福度ランキング」では、いつも北欧が上位を独占していたが、ニックの分析方法だと南米が上位を独占することになる。コスタリカが一位になった。

コスタリカってどこ?と言っているあなた、地図見てください。

それにしても、日本はどちらをとっても相当低位置にいる。国連が80位前後、ニックのが40位くらいだった。

ちなみに、インドネシアは23位。ま、日本よりは上ということ。

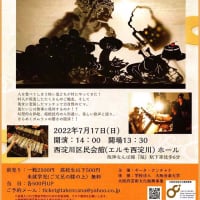

ニック・マークス「地球幸福度指数」

これ、ごく簡単にいえば、老後の安心か、省エネの生き方か、の違いでもある。つまり、中南米は、いわゆる経済的には貧しいけれど、エネルギー消費量が少なく、分かち合い、助け合って、人生を謳歌して生きているのである。民衆音楽だって生きている。

現代人の価値観は果たしてどう判断するであろう・・・。

そういえば先日、カレーを頼んで福神漬けを取ったら、そのなかにレンコンが入っていて妙にうれしかった。

日常とは、小さないいこともあったり、少し残念なことがあったり、案外そうしたことに一喜一憂したりするけれど、それも平和だから成立しているわけで、そんなことも、集団的自衛権など出てくると、いつどうなるかもわからない。いまの日本人は目の前の平和であることすら気づいていない。

それでも人は生きていくし、今日だって、残りもののような仕事がまわってきて、困ったな、とおもっていたら、どうもそれが大きな仕事につながりそうな気配がある。

残りものには「福」があるとはよく言ったものだ。問題は、その「福」とは何か、ということでもある。

なら、幸福とは案外、外からやってくるということもあるかもしれない。みなさんもそういうことあるでしょ?

ま、何事も、巡り巡って、出会いもある。101というスタートもあるし、人間万事塞翁が馬だ。(は/102)

なんだか収拾のつかないブログになってしまいました。ごめんなさい。そのうちきっといいこともありますから。

だいたい哲学のテーマというのは、人生とは何か、自己とは何か、善とは何か、愛とは何か、時間とは何か、とか・・・、ま、昔から同じような命題をそれぞれの時代から考えてきたわけで、要するに哲学は、人間が存在し、生きている意味を知りたいのだ。

死んでからのことと人間を超越した世界のことは信仰や宗教的なものが受け持ってきたので、精霊信仰も祖霊信仰も、そことつながっているための世界観なのだろう。

で、幸福論。概ね、ギリシャは魂と理性の話に終始。中世は神に対する姿勢。近代は自己と社会性、において達成するものとされてきた。

だいたい共通しているのは、富や欲望や自己快楽を求めるものではなく、健康とか健全な心とか他者への奉仕といったことを重視している点だろうか・・・。

共同体持続と人々と関係を保ち、うまくやっていくのが安堵につながるという思考である。だからこそ他者のための行為が宗教的にも美意識にも反映されてきたし、社会の調和は個人の安堵でもある。

要するに、人は一人で生きているわけではない、ということだ。

いまの時代は、それが国益や貿易などグローバルな範囲の問題に拡大していることと、個人の生き方の信条という両極で問われている時代だ。

簡単にいえば、地球の裏側で起こっていることは無縁じゃないし、逆に一人ひとりの行為や考え方の総和が、広く地球に影響してくる時代だということ。

だから、みんなで生きていく上で、個人のエネルギー消費は大いなる問題だ、ということなのである。

あとは、例の格差の問題がどう影響してくるか。が、そもそも、格差の問題を考えることは、幸福を考えることと一致しているのだろうか・・・それも私の中ではまだ曖昧だ。

じゃ、幸福の具体的基準は何か、ということになると、これはまた難しい。

学生時代、果敢にもショーペンハウエルやアランもラッセルもかじってみたけれど、やっぱりイマイチわからない。いまはきっと、哲学の問題という時代でもない。が、結局は一人ひとりの「意識」の問題、ということに帰結する。そこをどう考えるか。

そもそも「幸福」ということを真剣に考えたことがなかった、というか、実感もなければ興味がわかなかったというべきで・・・。

でも、今年に入ってからかもしれないけれど、だんだんそうも言っていられなくなってきた・・・という次第。

枯山水の石庭で有名な京都の龍安寺には、写真の通り、水琴窟を兼ねていたかどうか忘れてしまったが、和同開珎のような形の蹲踞がある。

真ん中の口型の穴を口という文字としてそれに絡む文字が四方に掘られていて、これ、時計回りに「吾唯知足」(我ただ足るを知る)と読むそうだ。

要するに、足るを知れば、それ以上望むことはない、いまで十分幸せじゃない?あなた、というわけである。

高校では修学旅行がなかったので、初めて見たのは、もう20代後半だった。というくらいなので、京都も奈良もデビューはえらく遅かった。むしろ、結婚してから行くことが多くなった。だから、ま、この手はだいたいかみさんが水先案内人である。

先日来の児童文学でいえば、メーテルリンクの「青い鳥」という戯曲童話も、夢のなかで幸福の青い鳥をあ~だこ~だと探した挙げ句、それは自分の家にあった、というお話。

要するに、幸福は求めて得るものではなく、一生懸命生きていれば、気づいたらそこにあったということだ・・・。

サン=ティグジュペリの「星の王子さま」なら、「大切なものは目に見えない」と言っていた。気づけばいつもそこにある、ということだ。

日本もバリも滅私な思想が社会調和の背景にあるので、やはり自分だけが勝手な幸福を求めてもダメなのだ。きちんとまわりを見渡しみたら、事情も変わるかもしれない。

そもそも、バリに幸福論があるのかどうかも知らないけれど・・・、今度、ダランに訊いてみよう。

何が言いたいかというと、先頃、TEDで新進気鋭の統計学者ニック・マークスの講演を観ておもったことだが、案外基準とは価値観の見方によって随分異なるということ。

これまで国連が発表してきた世界の「幸福度ランキング」では、いつも北欧が上位を独占していたが、ニックの分析方法だと南米が上位を独占することになる。コスタリカが一位になった。

コスタリカってどこ?と言っているあなた、地図見てください。

それにしても、日本はどちらをとっても相当低位置にいる。国連が80位前後、ニックのが40位くらいだった。

ちなみに、インドネシアは23位。ま、日本よりは上ということ。

ニック・マークス「地球幸福度指数」

これ、ごく簡単にいえば、老後の安心か、省エネの生き方か、の違いでもある。つまり、中南米は、いわゆる経済的には貧しいけれど、エネルギー消費量が少なく、分かち合い、助け合って、人生を謳歌して生きているのである。民衆音楽だって生きている。

現代人の価値観は果たしてどう判断するであろう・・・。

そういえば先日、カレーを頼んで福神漬けを取ったら、そのなかにレンコンが入っていて妙にうれしかった。

日常とは、小さないいこともあったり、少し残念なことがあったり、案外そうしたことに一喜一憂したりするけれど、それも平和だから成立しているわけで、そんなことも、集団的自衛権など出てくると、いつどうなるかもわからない。いまの日本人は目の前の平和であることすら気づいていない。

それでも人は生きていくし、今日だって、残りもののような仕事がまわってきて、困ったな、とおもっていたら、どうもそれが大きな仕事につながりそうな気配がある。

残りものには「福」があるとはよく言ったものだ。問題は、その「福」とは何か、ということでもある。

なら、幸福とは案外、外からやってくるということもあるかもしれない。みなさんもそういうことあるでしょ?

ま、何事も、巡り巡って、出会いもある。101というスタートもあるし、人間万事塞翁が馬だ。(は/102)

なんだか収拾のつかないブログになってしまいました。ごめんなさい。そのうちきっといいこともありますから。