今年も無事桜が咲いたそうで、春も近い。

先頃、ちょうどそんな桜の季節のネットニュースで、東大、京大、早稲田、慶応など日本を代表する大学の卒業式と入学式で、ワーグナーの「ニュルンベルクのマイスタジンガー前奏曲」が演奏され続けてきたことがわかったそうだ。

記録が残っていない年代もあるが、少なくとも25年以上の恒例になっているということだった。きっとT君の入学式もそうだったに違いない。

で、何がニュースの柱かというと、ワーグナーの思想性にある、そうだ。

ワーグナーといえばヒトラーというイメージも付きまとうのも確かだが、それ以上に反ユダヤのテキストなども残されていて、そこがひっかかるらしい。つまり、そのワーグナーを日本の最高学府が記念すべき式典で違和感なく使われるのはいかがなものか、ということのようだ。

別にいいじゃん、とおもうけど、イスラエルではいまでもワーグナーは禁止だと聞く。はたしていまの日本、とくに学生たちがそれほど深刻に結びつけて考えることはしないとおもうが・・・。

ガムランだって、それを聴けば、いつでもバリにトランスポートできるように、ガラムを吸えば立ちどころに身体がバリを想い描くように、人間の記憶やイメージというのは音や匂いとは直結しやすい性質があるのも事実だろう。

耳は敏感だ。そもそも人間にとっては生まれて最初に発達する器官が「耳」だということもあるけれど、それくらい音楽というのは人々の感情や歴史と結びついた文化なんだと改めておもう。

そもそも日本のこれだってもともとは選曲にそんな思想性はなかっただろう。きっと明治の日本が西洋文化や音楽を仕入れてきたときの代表格がたまたまワーグナーだったのではないだろうか・・・、もちろん推測の域は出ないが、以来、日本のアカデミーは、それを取り入れてきたという程度のことではないだろうか。で、それが恒例となった。

で、この曲、実は僕もたまに聴く曲の一つだが、ま、ワーグナーの代表曲の一つだし、クラシック史に残る曲だろう。もちろん、レコード盤もCDも複数の演奏を持っている。

でもそれは、単に複数の旋律が交差しあうような優美で圧倒的な音楽的構成力と波のような音量の迫力だけでときどき聴きたくなる曲であって、ちょっとだけその世界観に浸りたいとおもったときに聴く程度だ。

申し訳ないがそれには特段思想的背景はない。

だいたいにしてワーグナーは、高校生の頃初めて自覚して聴いたくらいの奥手だった。

学生の頃も、初めてブーレーズの「指環」をTVで観たときは、当時だからわけもわからずという状態だったが、ともかく単純に「すげぇなぁ、この人」とおもったりもした程度。その後、「さまよえるオランダ人」や「ローエングリン」なども中継で観たりしていたくらい。

でもまあ、「楽劇」なんてのは、長大で高尚、若い貧乏学生が対象にするには少々大げさでご立派な感じだし、余程の趣味人じゃない限り、その世界は付き合えたものではない。

それに、たしかにヒトラーは大のワーグナー贔屓だったけれど、せっかくワーグナーのような才能や作品が、たかだかヒトラーのせいで歪められていいのかとおもっていたし、歴史や社会史的にいうなら、ルードヴィヒ二世と結びつけて話した方がよほど生産的(夢想的?退廃的?)だとおもうし、専門の人たちはどういうかわからないけど、音楽史的にいうなら、リストやブルックナーだけじゃなく、シェーンベルクや少々捻るならドビュッシーへの影響を考えるべきだろうとおもうけど・・・、つまり、ま、ワーグナー擁護の方だった。

ガムラン関係の音大出身者の人にはバカにされそうだけど、内緒で告白するなら、一度くらいは「バイロイト祭」にも行ってみたいものである・・・?

そういえばちょうど東京に住むようになった頃、コッポラの「地獄の黙示録」のなかでロバート・デュバル演じる将軍が、戦争なのに「ワルキューレの騎行」をかけながらヘリで飛行するシーンが迫力で、まねして車で高速走るときなんかはよく爆音でかけていたりもした。音源はシカゴ響、ショルティお得意の豪快な演奏だった。そういうときは「ニュルンベルクの~」もよくかかていた。

ついでもこういうときは僕らももちろんスピード違反状態だ。

早朝の海岸に、ワーグナーを爆音でかけたヘリが飛来する。

これは楽劇にも呼応するワンシーンだ。

一切の畏れや恐れというものを知らない大佐にとっては「朝かぐナパームの匂いは格別だ」そうだ。

単にサーフィンをしたいために、ナパーム攻撃をした。やっぱりベトナム戦争は歯車が狂っていた。

また、初めて一人暮らしした家の大家さんの息子さん(僕より10歳くらい上だった)が大のクラシックファンで、それはもう、ご多分にもれず、音響マニア。「オタク」というにはきちんとした紳士だったが、みなさんが想像する通り、暗い部屋に壁中レコード棚、いかにも高そうなオーディオで埋め尽くされている部屋だった。

当時は家賃をいつも手で持っていくという支払い方法だったので、月末には毎月おじゃまするという感じ。

でも行くと、いつも玄関先にその息子さんが出てきて(何の仕事してたんだろう?)、玄関脇にあるそのオーディオ部屋でいろんなレコードをかけてくれ、この作曲家のこの曲はここがいいとか、とくにこの年のこの演奏家の録音を超えるものがないとかいろいろ聞かされた挙げ句、最後はいつもワーグナーだった。

そういうとき、僕は「うんうん、はい」などといつも聞き役に徹していた。もちろん彼ほどの知識も好奇心もないということもあるけれど、悪いけど、乗られると面倒だとおもっていたりしたのだ。

でもたまにわずかな知っているエピソードなんかをチラッというと、もの凄く喜んで、うん、そう、知ってるそれ、そうなんだよね、とか言われて、また別のレコードになったりした。

そういうときはいつも、「しまった、やっぱり黙っとくんだった」と反省しきり。

で、「それでは来月もよろしくお願いします」といって辞去すようとすると、決まって言われるのが「今度ゆっくり遊びに来なよ」と慣用句のように言われるのがつねだった。たまに道端なんかでばったり会ったりするときも、それが口癖だった。「あ、はい、そのうち」とは応えるものの、悪いとはおもったが、その後一度も「ゆっくり」行くことはなかった。

なんで僕を誘うんだろう、単なる大家と店子の関係というだけなのに・・・とおもったが、そこにはおそらくきっと彼なりの事情があるのだ。

たぶんだけど、おそらく家も金も収入もある。けど、きっと友だちがいないのだ。だから、僕がたまの朝などにかけるクラシックをもれ聴いて、こいつなら話せそうだとおもったに違いない。

ついには、ある家賃を納めた帰り際、「あげるよ、これ」とか言われて、何枚かレコードをもらったことがある。

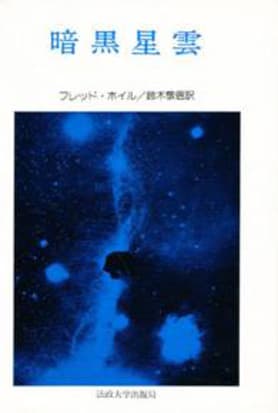

最後に「もう来月引っ越すので」と言って伺ったときは、「じゃ、これあげる」と言われて渡されたのが、カラヤン指揮ベルリンフィルのワーグナー「トリスタンとイゾルデ」全版だった。

円卓の騎士トリスタンと王妃イゾルデの悲恋の物語、よく言われるのは「愛の死」がテーマ、ワーグナーの最高傑作ともいわれている。

ただしこれ、実は書いた頃の本人の浮気の悲運をなぞったものである。もともとはお得意の古代叙事詩系がルーツなので、本来なら途中、「龍退治潭」が入っているべきといつか読んだことがある。

本当はそこが物語研究としては興味深いところだが、ワーグナーの恋愛劇には不用だったんだろう。

近年、映画にもなったが・・・もちろん観ていない。

ともかくまあ、買ったらいくらすんの、これ?って感じの分厚い箱付きのレコードだった。ライナーも本のようだ。こっちは万年の金欠でお返しもできないし、それはあまりに申し訳ないので一度は辞退したが、どうしてももらってほしそうにされていたので、思案の挙げ句、うれしそうに作り笑いをしてもらうことにした。

内心、どうせなら絶対買わないだろう「ニーベルンクの指環」全編とか「パルジファル」とかにしてほしかったが・・・ま、「トリイゾ」がきっと彼なりの到達点だったのかもしれない。

そう、名作だし、「通」はうっとしするほど好きなのかもしれないが、ワーグナーのなかでは派手な作品ではない。というか、どっちかというと侘び寂び系の深遠でしっとりした悲劇の様相だ。染み入るように聴かないと一般人は入っていけない。

結局、何度かは聴いたが、あるときさらに深刻なる金欠状態になったとき、いっそそれを売ってしまおうかともおもったこともあったが、良心の呵責でおもい留まり、幸いいまでも我が家にある。

リヒャルト・ワーグナー、結局いい人だったかどうかはわからない(たぶんあまりいい人だった気はしないけど)。それに本来普通なら壮大で崇高で高邁な音楽論の話にすべきなんだろう。

だが僕の場合は、ワーグナーがどんなに歴史上の偉大な人であっても、世界の民族も国家のアカデミーにも大きな影響を与える重要な人物であったにしても、世界の誰も気にしないようなそんな些細なというか、「一人の孤独な彼」のことをいまでもつい想い出してしまうのだ。(は/218)