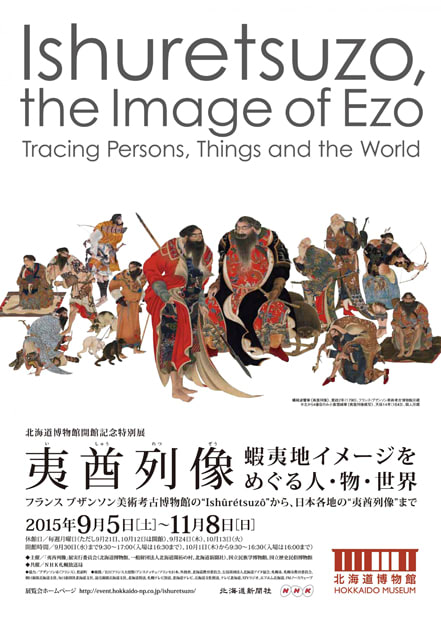

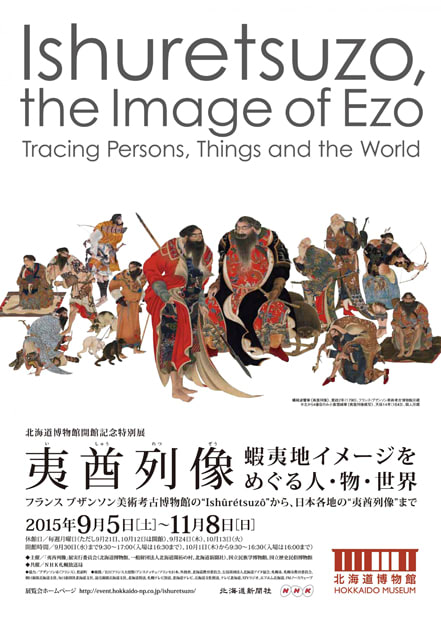

先日来、北海道博物館でやっていた「夷酋列像(いしゅうれつぞう)」の展覧会が終了した。

以前から一度、本物を観てみたいとおもっていたが、なかなか機会に恵まれないでいたのだ。

「夷酋列像」とは、18世紀後半に松前藩の蠣崎波響(かきざきはきょう)が描いたアイヌ首長たち12人の人物像で、おそらくアイヌを描いた絵のなかでは、ダントツに著名でいろんな意味で影響力と研究対象となった美術品であろう。

真筆はいくつかあるらしいが、そのひとつは、30年前、フランスのブザンソンミュージアムで偶然発見され、どういう経緯かは不明らしいが、今回は、それが展示されていたのである。

せっかく北海道に通っているので、どうしても観たい展覧会のひとつであったが、間に合わず、まことに残念極まりない。

イトコイ。

18世紀後半、当時蝦夷地を統括していた松前藩ら和人に対し、アイヌたちが蜂起した「クナシリ・メナシの戦い」というのがあって、この列像は、それを収めるのに協力したアイヌの有力者たちを描いたものとされている。

当時の和人とアイヌの関係は、ほぼ支配者と被支配者の関係で、和人の移住によって生まれた軋轢の「コシャマインの戦い」、松前藩の不正に端を発した「シャクシャインの戦い」を含めたいわゆるアイヌ三大蜂起とともに、次第に規模も大きくなっていく叛乱の度にそれが強化されていった。有名な「七か条の起請文」はシャクシャインの戦いの際に松前藩が突きつけた服従の強制である。

でまあ、当時、武士の商法ともいうくらいで、もともと交易や商売が苦手なのが武士たちである松前藩は、アイヌとの交易を和人の商人に任せて統治していた関係で、飛騨屋など、まあアイヌを奴隷のように好き勝手使って、かつ例のシャモ勘定で、アイヌからさまざま搾取していたという時代である。松前藩の役人は、上がりだけせしめて、それを見て見ぬ振りをしていたのだ。

これを歴史用語では「場所請負制度」という。今風にいえば「現場代理人」のようなものか?・・・冗談です。

ともあれ、過酷な労働とその圧政に苦しみ、本来争いの嫌いなアイヌたちもたまりかねて蜂起したのである。

ただし、すべてのアイヌが蜂起したわけではない。もともと友好的に付き合っていたアイヌもいれば、争いを嫌うアイヌもいる。和人に逆らって得がないとおもうアイヌもいたであろう。

たとえば、この列像にも入っている「ツキノエ」という首長は、自分の息子が蜂起に加わっていて、最終的には処刑されたにも関わらず、和人に協力した人である。その心理はどういうものであったか・・・。

きっと、自分の損得より集落の将来を慮ったんだろうか、それとも、善悪を決める何かがあったのだろうか、それとも、まさか処刑されるとおもっていなかったのだろうか・・・たぶん最後のが正直なところではなかったか。

ともあれ、彼らの協力で、蜂起は収束した。和人側の犠牲者は71名だったそうである。

ツキノエ。

この件は当然幕府にも伝わった。江戸時代のことだから、こういう騒動は改易ものである。ただし、ちょうど当時、ロシアが開国を迫って道東に来ていたせいもあって(実はロシアの方がペリーより早い)、幕府としても思案のしどころであったが、松平定信の危機感のない政策のせいで、蝦夷は松前藩の仕切りがぎりぎり続いていた。

この絵画の描かれた背景には、実際、松前藩が、協力したアイヌに対し褒美を渡すのと勧善懲悪を教えるという名目もあったらしいが、蜂起という事態になって、松前藩自身の蝦夷やアイヌへの統治能力を疑われかけたのを解消するという目的があったらしい。

アイヌはこんな立派な人たちですよ、一部は叛乱したけど、その有力者たちを我々はきちんと統治しているからね、良好な関係ですよ、ご心配なく、というわけである。

だから実はこの絵には、過度な脚色や想像もかなりあって、実際、蠣崎は、何人かは、会うこともなく描いた可能性が高いということだ。

ションコ

チキリアシカ

波響は、もともとは藩主の五男として生まれ、後に家老の蠣崎に養子に入り、この名前になった人物である。

偶然、最近読んだ本に書かれていたが、蠣崎家も実は微妙な由緒で、初代蠣崎は、もともとは信玄を排出した甲斐武田と並ぶ若狭武田家の出身で、末っ子だったせいで流れ流れて蝦夷まで来たタイプの人物である。うまく蝦夷統治の安東氏の養子に入って出世し、蠣崎という姓を名乗るようになったらしい。

マッサンと一緒とはいわないけれど、「アドベンチャーな人生」が背景にある。

ともあれ、波響は、幼少の頃から天才をうたわれた腕の持ち主だった。十歳で江戸に出て、南蘋(なんびん)派に弟子入りし、二十歳で松前に戻ったほどの才能である。

誰もがいうが、まあ、緻密な画法は、衣装の細密さ、ひげ一本、髪の毛一本も逃さない。ある意味、異様な描写である。

で、波響はそれをもって京に出た。運良く天子様のお目にかない、いっきにそれが日の目をみることになったのだ。だからこれほどまでに写しや別本や分本が多いのだろう。

きっとアイヌなんて、京の人は誰も見たことなかっただろうし、リアルな描写に驚いたことだろう。しかして、これが後のアイヌのイメージを決定したのだ。絵画としての価値だけでなく、文字を持たないアイヌの習俗や出で立ちを伝える歴史的価値も高い。

でも、だいたいにして、そういう観たい絵というのは、なかなかタイミングが合わなかったり、出会いも偶然だったりする。

バリのルキサンも、なかなかいい出会いがなく、まだ一枚しか持っていない。絵というのは、案外向こうからやってくるものかもしれないね。

「夷酋列像」、縁があれば、いつか観れるだろうか・・・。(は/179)

最近どうにも忙しくて、気晴らしのブログもだんだん書く余裕すらなくなってきた。

今度はいつ投稿できるやら・・・。

以前から一度、本物を観てみたいとおもっていたが、なかなか機会に恵まれないでいたのだ。

「夷酋列像」とは、18世紀後半に松前藩の蠣崎波響(かきざきはきょう)が描いたアイヌ首長たち12人の人物像で、おそらくアイヌを描いた絵のなかでは、ダントツに著名でいろんな意味で影響力と研究対象となった美術品であろう。

真筆はいくつかあるらしいが、そのひとつは、30年前、フランスのブザンソンミュージアムで偶然発見され、どういう経緯かは不明らしいが、今回は、それが展示されていたのである。

せっかく北海道に通っているので、どうしても観たい展覧会のひとつであったが、間に合わず、まことに残念極まりない。

イトコイ。

18世紀後半、当時蝦夷地を統括していた松前藩ら和人に対し、アイヌたちが蜂起した「クナシリ・メナシの戦い」というのがあって、この列像は、それを収めるのに協力したアイヌの有力者たちを描いたものとされている。

当時の和人とアイヌの関係は、ほぼ支配者と被支配者の関係で、和人の移住によって生まれた軋轢の「コシャマインの戦い」、松前藩の不正に端を発した「シャクシャインの戦い」を含めたいわゆるアイヌ三大蜂起とともに、次第に規模も大きくなっていく叛乱の度にそれが強化されていった。有名な「七か条の起請文」はシャクシャインの戦いの際に松前藩が突きつけた服従の強制である。

でまあ、当時、武士の商法ともいうくらいで、もともと交易や商売が苦手なのが武士たちである松前藩は、アイヌとの交易を和人の商人に任せて統治していた関係で、飛騨屋など、まあアイヌを奴隷のように好き勝手使って、かつ例のシャモ勘定で、アイヌからさまざま搾取していたという時代である。松前藩の役人は、上がりだけせしめて、それを見て見ぬ振りをしていたのだ。

これを歴史用語では「場所請負制度」という。今風にいえば「現場代理人」のようなものか?・・・冗談です。

ともあれ、過酷な労働とその圧政に苦しみ、本来争いの嫌いなアイヌたちもたまりかねて蜂起したのである。

ただし、すべてのアイヌが蜂起したわけではない。もともと友好的に付き合っていたアイヌもいれば、争いを嫌うアイヌもいる。和人に逆らって得がないとおもうアイヌもいたであろう。

たとえば、この列像にも入っている「ツキノエ」という首長は、自分の息子が蜂起に加わっていて、最終的には処刑されたにも関わらず、和人に協力した人である。その心理はどういうものであったか・・・。

きっと、自分の損得より集落の将来を慮ったんだろうか、それとも、善悪を決める何かがあったのだろうか、それとも、まさか処刑されるとおもっていなかったのだろうか・・・たぶん最後のが正直なところではなかったか。

ともあれ、彼らの協力で、蜂起は収束した。和人側の犠牲者は71名だったそうである。

ツキノエ。

この件は当然幕府にも伝わった。江戸時代のことだから、こういう騒動は改易ものである。ただし、ちょうど当時、ロシアが開国を迫って道東に来ていたせいもあって(実はロシアの方がペリーより早い)、幕府としても思案のしどころであったが、松平定信の危機感のない政策のせいで、蝦夷は松前藩の仕切りがぎりぎり続いていた。

この絵画の描かれた背景には、実際、松前藩が、協力したアイヌに対し褒美を渡すのと勧善懲悪を教えるという名目もあったらしいが、蜂起という事態になって、松前藩自身の蝦夷やアイヌへの統治能力を疑われかけたのを解消するという目的があったらしい。

アイヌはこんな立派な人たちですよ、一部は叛乱したけど、その有力者たちを我々はきちんと統治しているからね、良好な関係ですよ、ご心配なく、というわけである。

だから実はこの絵には、過度な脚色や想像もかなりあって、実際、蠣崎は、何人かは、会うこともなく描いた可能性が高いということだ。

ションコ

チキリアシカ

波響は、もともとは藩主の五男として生まれ、後に家老の蠣崎に養子に入り、この名前になった人物である。

偶然、最近読んだ本に書かれていたが、蠣崎家も実は微妙な由緒で、初代蠣崎は、もともとは信玄を排出した甲斐武田と並ぶ若狭武田家の出身で、末っ子だったせいで流れ流れて蝦夷まで来たタイプの人物である。うまく蝦夷統治の安東氏の養子に入って出世し、蠣崎という姓を名乗るようになったらしい。

マッサンと一緒とはいわないけれど、「アドベンチャーな人生」が背景にある。

ともあれ、波響は、幼少の頃から天才をうたわれた腕の持ち主だった。十歳で江戸に出て、南蘋(なんびん)派に弟子入りし、二十歳で松前に戻ったほどの才能である。

誰もがいうが、まあ、緻密な画法は、衣装の細密さ、ひげ一本、髪の毛一本も逃さない。ある意味、異様な描写である。

で、波響はそれをもって京に出た。運良く天子様のお目にかない、いっきにそれが日の目をみることになったのだ。だからこれほどまでに写しや別本や分本が多いのだろう。

きっとアイヌなんて、京の人は誰も見たことなかっただろうし、リアルな描写に驚いたことだろう。しかして、これが後のアイヌのイメージを決定したのだ。絵画としての価値だけでなく、文字を持たないアイヌの習俗や出で立ちを伝える歴史的価値も高い。

でも、だいたいにして、そういう観たい絵というのは、なかなかタイミングが合わなかったり、出会いも偶然だったりする。

バリのルキサンも、なかなかいい出会いがなく、まだ一枚しか持っていない。絵というのは、案外向こうからやってくるものかもしれないね。

「夷酋列像」、縁があれば、いつか観れるだろうか・・・。(は/179)

最近どうにも忙しくて、気晴らしのブログもだんだん書く余裕すらなくなってきた。

今度はいつ投稿できるやら・・・。