★そもそも、Z世代も定義できないのですが・・・

● 若者が多様化しているために「若者=○○」という一律の言い切りが成立しなくなっているためである。

● 、同じ「コスパ志向」であっても、その内実を丁寧に見ていくと「行動を促進するコスパ志向」と「行動を抑制するコスパ志向」が並立しているという現在の状況についてである。コスパ志向という若者に一定程度共通する志向性であるが、その言葉のもとでも多様化が進んでいるのである。

若い先生たちが懇親会や飲み会に参加しないことについて

もったいないなあ、いろいろと勉強できるのに と思っていましたが

実は、上の世代も勉強の素材を持っていないのがバレてしまったのかもしれないと思う今日この頃です。

プレジデントオンラインの記事からです。

※引用

PRESIDENT Online 掲載

若者は仕事に何を求めているのか。リクルートワークス研究所の古屋星斗さんは「若者が多様化していて、平均像を語るのは難しい。共通する傾向があるとすれば、プライベート志向とコストパフォーマンス志向だ」という――。

※本稿は、古屋星斗『ゆるい職場―若者の不安の知られざる理由』(中公新書ラクレ)の一部を再編集したものです。

■「若者」たちは少なくとも2層に分かれている

世間では、「Z世代は○○だ」「最近の若者は○○だ」という言説にあふれている。こうした意見を言いたくなる気持ちもわかるが、しかしこういった平均像で現代の若者を語る言説は(少なくとも就労やキャリアに関しては)、ほとんどが物事を過剰に簡略化しているか、そうでなければ現実が理解できていない誤解であると考える。理由はシンプルで、若者が多様化しているために「若者=○○」という一律の言い切りが成立しなくなっているためである。

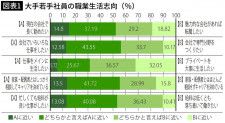

少なくとも二層化していることをデータで示そう(図表1)。例えば、「現在の会社で長く勤めたい」か「魅力的な会社があれば転職したい」かと聞くと、52:48と概ね半分ずつの回答となっている。また、「会社でいろいろな仕事をしたい」か「会社で専門分野をつくりたい」かと聞くと、56:44とこちらも概ね半分ずつの回答となる。

「家族・配偶者としっかり相談してキャリアを決めている」かどうか、「忙しくても給料が良い仕事がしたい」か「給料は低くとも落ち着いて働きたい」か。こういった項目でもほぼ半分ずつの回答となっていることがわかるだろう。

■そもそも“主流派”が存在しない

平均値である程度の傾向が見られるのは「仕事をメインに生活したい」か「プライベートを大事に生活したい」かについての質問に、「プライベートを大事に」派が多数を占めていることくらいとなっている。

このように、二項対立するような労働・仕事に関する考え方について半分・半分に存在している状況があるのだ。この半々の回答がさらに相互に掛け合わさって、主流派なき多様化が進んでいるのが、現在の若者について明らかになっていることである。

こうした状況があるとして、「最近の若者は……」という言葉で平均を語っているとすれば、フタコブラクダになっている実情に対して、コブの谷間の部分を平均値として指し示すことになり、誰のことも語ることができていないこととなる。もしくは、どちらかのことだけを「最近の若者は……」と語っているとすれば、もう半分の話は一切できていないのだ。

■半沢直樹の物語は「権力との戦い」か「出世争い」か…

筆者はこの結果を見て、大ヒットしたTVドラマ『半沢直樹』シリーズを見た若者たちの反応が実に様々であったことを思い出した。

第二シリーズが放映されたあとにドラマの感想を就活生や若手社会人に聞いたことがある。ある就活生は「自分の正義のために、巨大な権力と戦う姿をみてこうなりたいと思った」と話し、実際にメガバンクへ就職が決まっていた。またある者は主人公が勤めるバンカーの仕事を「人と人とのつながりを大切にすることが自分の資産になり大きな仕事に繋がるのだと感じた」そうだ。

他方で別の者からは、「トップダウンで相当年月を重ねないと発言権がないのだと思い、志望業種から外した」という意見もあった。主人公は課長や次長クラス以上だが、それでも社内で発言力があると思えなかったのだろう。「建前はいろいろあったものの、やっていることは要するに出世争いで、主人公の理念自体に共感できない」という声もあり、なるほどと思わされたこともある。

もちろん、原作小説を元とするフィクションであり実際のところはもっと変わっていると思うよと若者たちには伝えたが、これだけ国民的なドラマであっても、彼ら・彼女らに正負様々な意見や受け止めがあったことを、多様化する仕事の価値観のデータを見るときに思い出す。

■「コスパ非常に重要」20代の5人に1人

続いて、「若者は多様だ」で終わっては味気ないと感じる方もいると思うので、プライベート志向とは別にもう1点わかりやすく傾向が見られる点を提示しておこう。

コストパフォーマンス志向である。「コスパ」という若者言葉もあるが、ご承知の通りコストパフォーマンス、費用対効果の略語で、ここ5、6年ほどで急速に一般化した。その用途は、従来の用法であったビジネスにおける投資効率を示すものから、買った商品の物持ちの良さ、サービスの品質、ランチに食べた食事の味、学習した物事、果ては交友関係によって得られるものまで極めて幅広く用いられており、一定の年齢層以下の日々の頻出語のひとつだろう。若者世代に対して、純粋に良いもの、を追求するのではなく、「値段以上の対価が得られるもの」を良いものとする世代だとする論調もある。

コスパという言葉には多くの使用法があるが、ここでは「仕事におけるコスパ志向」に注目しよう。データでは、働くうえでの価値観、重要性について「効率よく対価を得ること」が「非常に重要」と答えた割合を世代別に整理している。一目瞭然だが、20〜29歳で21.4%に達しており、50〜54歳は8.8%、55〜59歳は9.2%と、その割合は50代の倍以上だ。年代が上がるごとに徐々に低下し最終的には5%程度となっている。コスパの良い仕事をしたい、という志向が高い可能性があると言及したのはこのためだ。

■「費用」と「効果」の組み合わせ3つの事例

ただ、若者が仕事において「コスパ」という言葉をどのように使っているかを整理すると、実は全く逆の2つの潮流を生み出しているのではないかと考えている。

まず、費用対効果の「費用」と「効果」が仕事の面で若者にどのように考えられているかについて例をあげて見てみよう。例えば、就職活動や転職先選びにおいても「コスパが良い会社が向いていると思っている」「コスパ重視で探しています」といった声を聞くことができる。この場合の費用と効果は多義的である。

「費用」については、広義には労働負荷を意味するものと考えられ、具体的には、労働時間、ストレスの大きさ、ノルマの有無、人間関係、仕事の自分への帰責性、などを含んで使用される。また、「効果」については、広義には労働による対価を意味するが、具体的には、金銭的報酬、ノウハウ・人的ネットワークの獲得、成長機会、職務上の実績の獲得、キャリア上のロールモデルの存在、感謝の気持ちの獲得、安定性などを含んで使用される。

これらの双方の要素の組み合わせで構成されるのが前記の「コスパの良い仕事」である。例えば、

① 「残業はないが年収はそこそこ」といったケースは、金銭的報酬÷労働時間

② 「ギラギラしておらずのびのびした雰囲気だが、スキルが身につく」といったケースは、成長÷ストレスの大きさ

③ 「急なトラブルなどは少なく淡々と仕事すれば良いが、お客さんに感謝される」といったケースは、精神的報酬÷仕事の責任

② 「ギラギラしておらずのびのびした雰囲気だが、スキルが身につく」といったケースは、成長÷ストレスの大きさ

③ 「急なトラブルなどは少なく淡々と仕事すれば良いが、お客さんに感謝される」といったケースは、精神的報酬÷仕事の責任

このような“割り算”の結果が大きいという意味で用いられている。

■「より高いパフォーマンス」か「より少ないコスト」か

こうした「コスパが良い仕事」であるが、この通り多義的であることから、結果として全く逆の2つの姿勢が生み出されているのではないかと考える。どういうことか具体的に見てみよう(図表4)。

一方の「コスパ志向」が高い若手からは以下のような言葉を聞くことができる。

「自分の履歴書に書けるようなプロジェクトに積極的に取り組みたい」

「自分の名前で仕事ができるようになりたいので、今の仕事を選んだ」

「この分野の第一人者になるための修業期間だと思っている」

「30歳までにほかのひとにはないような大きな成功体験を得るため全力で仕事したい」

「自分の名前で仕事ができるようになりたいので、今の仕事を選んだ」

「この分野の第一人者になるための修業期間だと思っている」

「30歳までにほかのひとにはないような大きな成功体験を得るため全力で仕事したい」

確かに、こうした場合に「コスパの良い仕事」は良い選択肢となりうる。つまり、自分が得たい経歴、得たいスキル、得たい知見を“効率的に得るために”、今の仕事を選ぶのだ。そこには、短期的に・一定の時期までに効果が出る仕事を、能動的に選択していく姿勢が表れている。結果として職業生活における行動を促進する「コスパ志向」であると考えることができよう。

他方、全く同じ「コスパ志向」は異なる形で表出することがある。

「上司や同僚と異なることをして睨まれるのは無意味だと思う」

「社外で活動しても評価に結びつかないのでやる必要性を感じない」

「給料は一定なので人より早く帰るほうが得」

「ネットで調べると、失敗した事例がたくさん出てきてコスパが悪いので辞めた」

「社外で活動しても評価に結びつかないのでやる必要性を感じない」

「給料は一定なので人より早く帰るほうが得」

「ネットで調べると、失敗した事例がたくさん出てきてコスパが悪いので辞めた」

■「若者=コスパ志向」では内実を見誤る

こうした場合にも「コスパが良い仕事」は重要な選択肢になりうる。つまり、シンプルに“より少ない労力で対価を得るために”、今の仕事をしているのである。また、仕事以外のことに時間を使いたい場合もあるだろう。ここでは、中長期的なキャリア形成の中で、損になることを排除しようとする行動姿勢をうかがうことができる。結果として、職業生活における行動を抑制する「コスパ志向」であると言えよう。

若者が同じ「コスパ」という言葉で表現する仕事への姿勢についても、全く異なる2つの様相が出現していることが理解できただろうか。ここで言いたいのは、どちらが良い・悪いではない。単純な事実として、同じ「コスパ志向」であっても、その内実を丁寧に見ていくと「行動を促進するコスパ志向」と「行動を抑制するコスパ志向」が並立しているという現在の状況についてである。コスパ志向という若者に一定程度共通する志向性であるが、その言葉のもとでも多様化が進んでいるのである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます