菊水鉾

戦後の昭和28年、88年ぶりに再興された豪華な「昭和の鉾」鉾の特徴である唐破風屋根は、綾傘鉾が江戸末に小型の鉾になった時、三十年間用いただけで他に例はない。この屋根形は平安時代に日本で生まれたが、異国風なので唐破風の名が付いた。

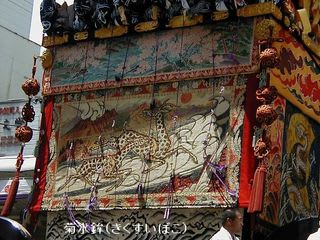

菊水鉾は祇園祭の中でも代表的な山鉾。江戸時代の禁門の変(1864年)で焼失町内の金剛能楽堂にある菊水井(きくすいい)という井戸にちなんで名付けられた。謡曲「枕慈童」に取材し,魏の文帝の勅使が薬水を訪ねて山に入った時に出会った,甘菊の葉に滴った露を飲んで七百年生き続けている少年,枕慈童(じどう)が稚児人形。能装束の舞姿が象られている。

元治元(1864)年に消失したが,1952年に88年ぶりに再興され,以降,年々装飾品を充実させている。

鉾頭に天向きの金色の透かし彫の十六菊をつけ,唐破風造りの屋根に海老名峰彰作の鳳凰の懸魚を飾り,軒下に翠簾(すいれん)を掲げているのが特徴。

町内に古くからあった井戸、菊水井にちなんで名付けられたといい、鉾の頂には金色の菊の花が水平についている。

天明の大火、さらに元治の禁門の変(蛤御門の変)で焼失、いったんは残った見送や前掛を山伏山に譲って消滅しかけたが、地元の繊維業者らの熱意で復活し、皆川月華を中心とした京都染織界の大家の作品で前掛や胴掛、水引、見送りを飾った。飛鶴図の前懸,唐獅子図の胴懸,孔雀図の見送は皆川月華作。

稚児人形は菊の露を飲んで長寿を保ったという枕慈童。屋根は他の鉾と異なり、曲線の優しい唐破風造りで、軒下に翠簾を掲げる

15日宵々山24万・16日宵山38万人38万人(午後11時、京都府警発表)