地名は平安京建設の際,王城鎮護を祈って四方に経本を納める石蔵を造らせたうちの一つ,北石 蔵に由来。

実相院は元天台宗のの単立寺院で、ご本尊は鎌倉時代に作られたと伝えられる木造立像の不動明王 で、 寺院の住職を天皇家の血を引く方々が務められていた、格式の高い寺院のことで、代々 皇室 から大きな支援を受けて栄えていた春にはエメラルド色に輝く「床緑」は磨かれた板の間に映り 込 むカエ木々。秋は真紅に染まり「床紅葉」と呼ばれています、円山応拳や谷文晁と競い合った画 家 で、虎を描かせれば当代一といわれた人物(岸駒)の画ある京都御所の近くに移り、ここ岩倉 に移っ のは応仁の乱の戦火を逃れる為にこの地に平安時代以降、多くの貴族の隠棲地であった岩倉は、周 を山でとりかこまれた静かな所である。このため、大勢で行くよりも少人数で探索する方が楽しめると言うよりも効率的駐車場も無く交通の便も悪い今も隠棲地実相院門跡は決して他の寺院や寺寄りも 華やかさも無く寂れた趣の住職は天皇家と繋がりのある人物が務めた。床もみじ」が他所にない美しさ で魅了します。幽玄と静寂に包まれた洛北の名所庭園は池泉回遊式庭園と枯山水の石庭の2つがある。

:秋季は一般注意車両駐車禁止通常4・6台

近くには幕末、岩倉具視が陰棲していた家で、維新の志士たち、大久保利通、中岡慎太郎、坂本 龍馬らが来訪し、王政復古の密議を行い、維新の大業が成された。慶応3年には維新運動の中心 となって活躍し、のち明治新政府の右大臣となった。幕末の志士達の格好の密談の場

岩倉具視は,明治維新における王政復古に力を注いだ幕末,明治期の代表的な政治家です。文政2年 (1825)に参議正三位堀河康親(やすちか)の次男として生まれたのち,天保9年(1838)に公卿岩 倉具慶(ともやす)の養子となります。安政元年(1854)には孝明天皇の侍従となり,次第に朝廷

内において台頭し,発言力を増してきました。

そのような中で公武合体をすすめるため孝明天皇の妹,和宮の将軍家への降嫁を推進したことにより 尊皇攘夷派から佐幕派の巨頭と見られるに至り,文久2年(1862)に攘夷運動の高まりの中で辞官落飾 し,洛北の岩倉村に慶応3年(1867)までの間幽棲したのがこの旧宅です。

岩倉具視は,文久4年(1864)に大工藤吉の居宅(現在の附属屋)を購入し主屋と繋屋を増築して住 居とした

暦応4年(1341)、足利尊氏が衣笠山の山頂にあった仁和寺の子院を譲り受け、この地に移築して等 持寺の別院として中興、改宗し天龍寺の夢窓国師を開山としたのが始まり。その後、尊氏が没した ときこの寺で葬儀を行い、等持院とし天龍寺末寺となった。以後、足利将軍家の菩提所となった。

方丈と書院の前に広がる庭園は、夢窓国師の作庭と伝えられる。庭園は回遊式で、茶室「清漣亭」 と芙蓉池を持つ西庭と、心字池中心の東庭とに分けられる。特に西庭は、衣笠山を借景に取り入れ 石組みの間に草木、花木をあしらいており、書院に座って回遊式庭園を見れば心が休まる。

慶長11年(1606年)に豊臣秀頼によって復興されました。その後、文化5年(1808年)に多くの建物を 焼失しましたが、再建されて今に至っている「清漣亭」も当時の物か? 尊皇派の志士が等持院から尊氏 義詮・義満の木像の首を盗みだし、三条大橋の下でそれぞれ首に 位牌を掛け、「逆賊」の立て札を立てた。第二次大戦「朝敵の寺」として肩身の狭い時期がありました が、現在では紅葉の観光名勝として楽しませてくれる。

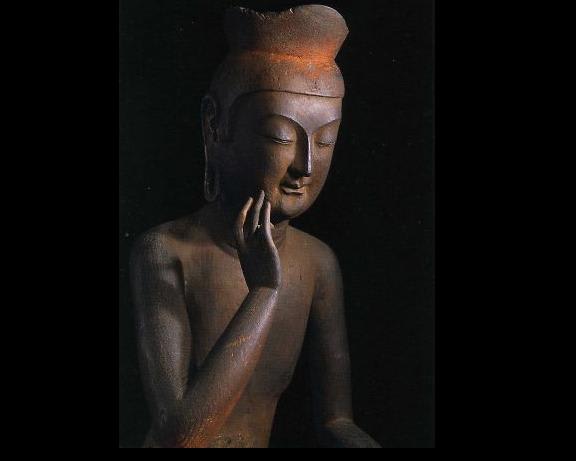

広隆寺像は日本では他に例のないアカマツ材製である点も、本像を朝鮮半島からの渡来像であるとする説の根拠となってきた。ところが、1968年に毎日新聞刊の『魅惑の仏像』4「弥勒菩薩」の撮影のさい、内刳りの背板はアカマツ材でなく、クスノキに似た広葉樹が使用されていることが判明した。この背板は後補ではなく、造像当初のものとみられる。この点に加え、アカマツが日本でも自生することから本像は日本で制作されたとする説がある。

京都最古の寺院である。国宝の弥勒菩薩半跏像を蔵することで知られ、聖徳太子信仰の寺でもある

広隆寺は推古天皇30年(622年)、同年に死去した聖徳太子の供養のために建立されたとある『書紀』によれば、推古天皇11年(603年)聖徳太子が「私のところに尊い仏像があるが、誰かこれを拝みたてまつる者はいるか」と諸臣に問うたところ、秦河勝(はたのかわかつ)が、この仏像を譲り受け、「蜂岡寺」を建てたという。一方『書紀』と『広隆寺縁起』とでは創建年に関して20年近い開きがある。これについては、寺は603年に草創され、622年に至って完成したとする解釈と、603年に建てられた「蜂岡寺」と622年に建てられた別の寺院が後に合併したとする解釈とがある。

秦 河勝(はた の かわかつ、生没年不詳)

秦氏は、秦(中国)から渡来した漢民族系の帰化人であり、朝鮮半島を経由し日本に渡来した。葛野郡(かどののこおり、現・京都市右京区南部・西京区あたり)を本拠とし、養蚕、機織、酒造、治水などの技術をもった一族であった。

この寺の創建にかかわる逸話が『日本書紀』に記されている。603年(推古11)11月聖徳太子は群臣を前にして、「私は尊い仏像を持っている。だれかこの仏を祀るものはいないか」と尋ねられた。そのとき秦河勝(はたのかわかつ)が「私が祀りましょう」と名乗りで、仏像を拝領した。そして、その仏像を祀るために建てた寺が、今の広隆寺の前身である蜂岡寺である、というのだ。836年(承和3)作成の『広隆寺縁起』は、別の創建伝承を伝えている。あるとき聖徳太子は秦河勝に次のような話をした。「私は昨夜、不思議な夢をみた。香ばしい香りに満ちた桂(かつら)の林の中に大きな枯れ木があり、五百羅漢がその下に集まってお経を読んでいる。枯れ木からは大光明が放ち、羅漢の読経が微妙な声で仏法を説いているように聞こえ、まことに格別な霊地に思えた」。すると、河勝は「その場所は我々が住む葛野(かどの)です」と答え、その場所へ聖徳太子を案内した。そこでは、大きな桂の枯れ木の周りを無数の蜂が飛んでいて、その蜂の群は羅漢が説法しているように見えた。そこで、仮宮殿を造って楓野(かえでの)別宮となずけ、河勝に命じて蜂岡寺を建立させた。楓野別宮は桂宮院のことであり、現在の建物は鎌倉時代の再建だが、国宝建造物として広隆寺の奥に建っている。

『広隆寺縁起』は、蜂岡寺はもともと葛野郡九条川原里・同荒見社里にあったが、それを現在の地に移したと伝える。京都市北区白梅町にある北野廃寺が蜂岡寺の旧地であるとする説がある。しかし、二つの寺から出土する創生期の瓦の様相が異なっており、7世紀前半に別の寺として成立していた。

八角円堂(鎌倉時代)

建築様式的には純和様で檜皮葺きの軽快な堂である。正確な建造年は不明であるが、建長3年(1251年)、中観上人澄禅による当堂建立のための勧進帳がある堂内の八角形の厨子も堂と同時代のもので、国宝の附(つけたり)として指定されている。

霊宝殿 - 仏像を中心とした広隆寺の文化財を収蔵展示する施設で、1982年の建設である3躰の真ん中は千手観音坐像。1012年(平安時代中期)の像内銘を有し。国宝の弥勒菩薩像2体、十二神将像などはここに安置されている飛鳥、天平、貞観、藤原、鎌倉の時代を代表する仏像が安置 ・・・西隣の旧霊宝殿は1922年、聖徳太子1,300年忌を期に建設されたもので、現在は公開されていない。

にほんブログ村

にほんブログ村 にほんブログ

にほんブログ

建築様式的には純和様で檜皮葺きの軽快な堂である。正確な建造年は不明であるが、建長3年(1251年)、中観上人澄禅による当堂建立のための勧進帳がある堂内の八角形の厨子も堂と同時代のもので、国宝の附(つけたり)として指定されている。

霊宝殿 - 仏像を中心とした広隆寺の文化財を収蔵展示する施設で、1982年の建設である3躰の真ん中は千手観音坐像。1012年(平安時代中期)の像内銘を有し。国宝の弥勒菩薩像2体、十二神将像などはここに安置されている飛鳥、天平、貞観、藤原、鎌倉の時代を代表する仏像が安置 ・・・西隣の旧霊宝殿は1922年、聖徳太子1,300年忌を期に建設されたもので、現在は公開されていない。

広隆寺(太秦)の牛祭(10月現在中止)不定期

太子像を安置した上宮王院(しようくうおういん)(太子堂)や桂宮院(けいくういん)の八角円堂が太子信仰の中心となり,当寺にちなむ種々の太子の伝承が生まれ,また足利将軍家歴代の保護も続いた。なお,有名な〈太秦の牛祭〉は,当寺の伽藍神である大酒(おおさけ)神社の祭礼で,毎年10月12日の夜に境内で行われる。当寺の僧侶5人が異形の面をつけ,そのうち1人は摩?羅神(まだらじん)となって牛に乗って境内を一巡し,仮金堂の前の祭壇に登って奇妙な祭文を読みあげ,終わると堂の中に駆け込んでこの祭りは終わる。

今宮やすらい祭4月第二日曜日)

鞍馬の火祭10月22日

京都三大奇祭は000年前からある広隆寺(牛祭)・今宮神社(やすらい祭・)鞍馬寺の(火祭)

今宮やすらい祭4月第二日曜日

「やすらい祭」は、桜の散る季節に花の霊を鎮め、疫病を払おうとする古くからの祭です。。桜や椿で飾った花笠と鬼たちに扮した行列が太鼓やお囃子とともに踊り歩きます。1000年以上守られ続けた祭は、国指定重要無形民俗文化財になっています。

鞍馬の火祭10月22日

京都鞍馬にある由岐神社の例祭「鞍馬の火祭」は、大小の松明を担いだ人々と、その炎に浮かび上がる神輿の練り歩きに熱狂する京都有数の奇祭・火祭です。その始まりは平安時代の天慶年間(10世紀)に、都の北方の守護として、また当時頻発した大地震や争いなど相次ぐ世情不安を沈めるために、朱雀天皇の案により鞍馬に遷された。

にほんブログ村

にほんブログ村 にほんブログ

にほんブログ

太子像を安置した上宮王院(しようくうおういん)(太子堂)や桂宮院(けいくういん)の八角円堂が太子信仰の中心となり,当寺にちなむ種々の太子の伝承が生まれ,また足利将軍家歴代の保護も続いた。なお,有名な〈太秦の牛祭〉は,当寺の伽藍神である大酒(おおさけ)神社の祭礼で,毎年10月12日の夜に境内で行われる。当寺の僧侶5人が異形の面をつけ,そのうち1人は摩?羅神(まだらじん)となって牛に乗って境内を一巡し,仮金堂の前の祭壇に登って奇妙な祭文を読みあげ,終わると堂の中に駆け込んでこの祭りは終わる。

今宮やすらい祭4月第二日曜日)

鞍馬の火祭10月22日

京都三大奇祭は000年前からある広隆寺(牛祭)・今宮神社(やすらい祭・)鞍馬寺の(火祭)

今宮やすらい祭4月第二日曜日

「やすらい祭」は、桜の散る季節に花の霊を鎮め、疫病を払おうとする古くからの祭です。。桜や椿で飾った花笠と鬼たちに扮した行列が太鼓やお囃子とともに踊り歩きます。1000年以上守られ続けた祭は、国指定重要無形民俗文化財になっています。

鞍馬の火祭10月22日

京都鞍馬にある由岐神社の例祭「鞍馬の火祭」は、大小の松明を担いだ人々と、その炎に浮かび上がる神輿の練り歩きに熱狂する京都有数の奇祭・火祭です。その始まりは平安時代の天慶年間(10世紀)に、都の北方の守護として、また当時頻発した大地震や争いなど相次ぐ世情不安を沈めるために、朱雀天皇の案により鞍馬に遷された。

鄰菴(むりんあん)は元老・山縣有朋の別邸で七代目小川治兵衛の作庭。東山山麓の南禅寺下 河原一帯を別荘地として位置づけて発展させようとしていた当時の政財界の動きがあった。

東山を借景とし明るい芝生に琵琶湖疏水を引き込み浅い流れを配した池泉廻遊式庭園で、近代的

日本庭園の嚆矢とも言えるものであった洋館の2階の間で開かれた「無鄰菴会議」は有名である 琵琶湖疏水は日本初の水力発電(蹴上発電所)の電気は日本第一号の電車(市電)を走らせ、京の

町に明るさと活気をもたらした、又この界隈の別荘、平安神宮、円山公園一帯に引き込まれ琵琶湖 の水は数々の名庭を生み、時の人々の心をいやし、都が東に行った寂しさを癒した。

無鄰菴は昭和16年(1941年)に京都市に寄贈され、現在、京都市が管理、公開しています。

南禅寺境内の水道橋

今や京都の風景として定着している赤煉瓦のアーチを思わせる水道橋は、南禅寺の古めかしさになじんで、今では一種の美を湛えている、当寺の境内を通る琵琶湖疏水水路閣はテレビドラマの撮影に使われるなど、建設当時は古都の景観を破壊するとして反対の声もった。

門前には寂れ行く都を支える為の事業の一環として琵琶湖疏水建設された水路閣が通り左折して 少々行けば南禅院にたどり着く、亀山天皇正応2年(1289)離宮で出家して法皇となられ、離宮を 寄進して禅寺とし大明国師を開山ここは離宮の遺跡であり、また南禅寺発祥の地。

庭園は当時のおもかげを残し、鎌倉時代末の代表的池泉回遊式で、周囲を深い樹林で包まれた幽 玄閑寂の中に渇ききった庭に小さな滝の趣は格別である。作庭は亀山法皇とも云われている、上

池は曹源池と呼ばれ竜の形に作られ中央に蓬莱島があり、下池には心字島が設けられている京都 の三名勝史跡庭園の一つに指定。

応仁の乱以後は荒廃していたが、元禄16年(1703年)に桂昌院(徳川5代将軍・徳川綱吉の母)に よって再建された。

亀山天皇は、正応2年(1289)離宮で出家して法皇となられ、離宮を寄進して禅寺とし大明国師を開山とされました。ここは離宮の遺跡であり、また南禅寺発祥の地です。

庭園は当時のおもかげを残し、鎌倉時代末の代表的池泉回遊式で、周囲を深い樹林で包まれた幽玄閑寂の趣は格別である。作庭は亀山法皇ともいわれ、早くから、京都の三名勝史跡庭園の一つに指定されています。

南禅院方丈は応仁の乱で荒廃、元禄16年(1703)徳川綱吉の母、桂昌院の寄進によって再建された。