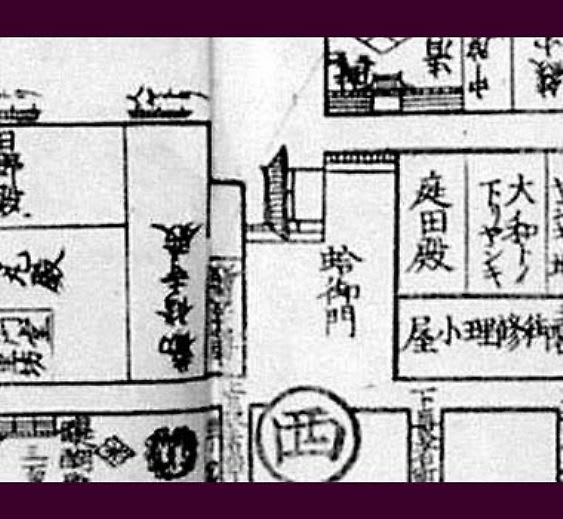

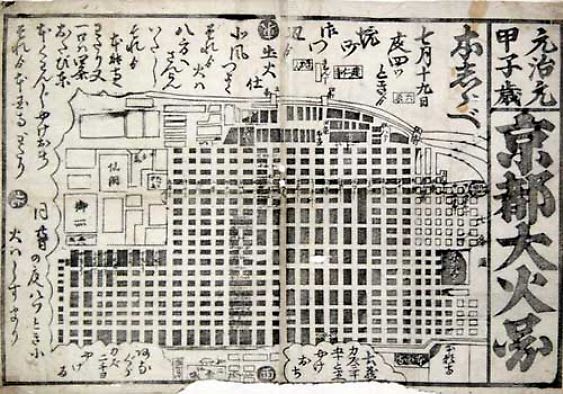

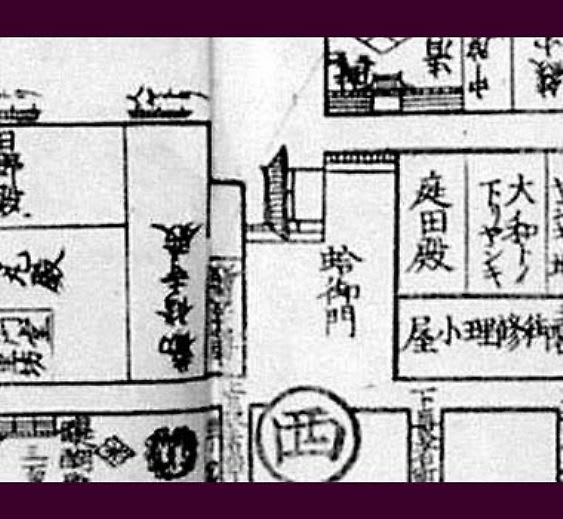

幕末の蛤御門地図・・・・当時の門は北向きにあった事が判る

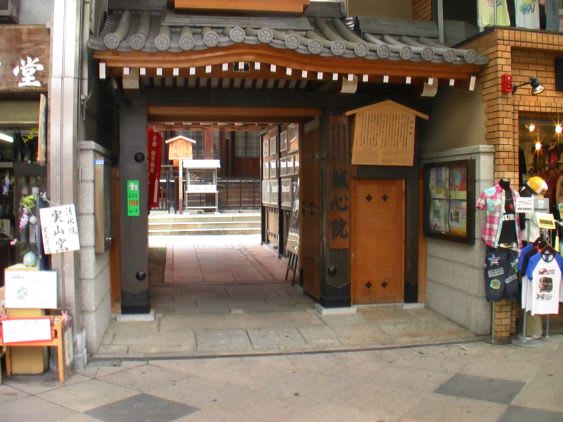

京都御苑の周囲にある9門の一つ、天明の大火(1788年)の際に初めて開門されたこ とから「焼けて口開く蛤」にたとえられ「蛤御門」と呼ばれている今でも御門の梁にはめり 込んだ鉄弾が残っている、起きるべくして起きた戦い1864年(元治元年)、尊王攘夷派 の勢力を取り戻そうと、長州藩は兵を率いて京都に向かい、御所の近くの蛤御門[はまぐ りごもん]付近で戦いになり。これが禁門の変[きんもんのへん](蛤御門の変[はまぐりご もんのへん])です。

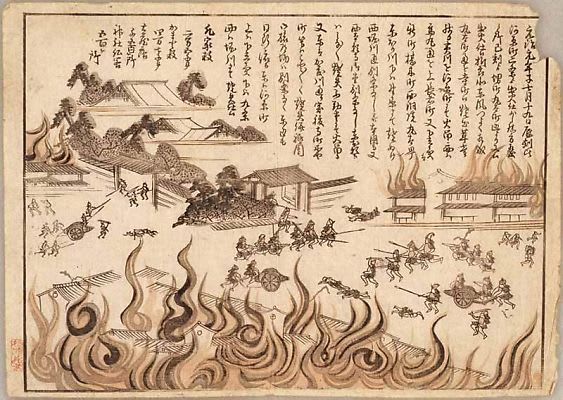

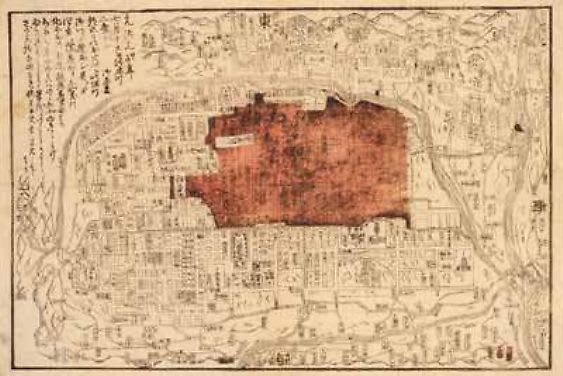

幕府(会津.桑名藩)薩摩藩両者の戦闘があり,長州藩はこの戦いに敗れ、久坂玄瑞は鷹 司邸内で自刃した鷹司邸に火が放たれた。火は折からの北風にあおられて,南へ拡大。 晴天続きで乾燥状態にあった京都の町は,たちまち火の海となった。堀川と鴨川の間, 一条通と七条通の間の3分の2が焼き尽くされた。この戦いはわずか一日で終わった、 しかし戦火は三日に渡って燃え続け「甲子兵燹図」に描かれたそのさまは地獄絵図のよ うで,命からがら逃げおおせた人々も,山中から呆然と市中の火の海を眺めるばかりであ ったという。

小川通御池上ルにある六角牢獄にも火の手は迫ったが,この時幕府側は,破獄(池田屋事件)を企てた という理由をでっち上げて尊攘派志士33人を斬首た。

この大火により実に42,000軒の家が焼失し,難民が河原などに溢れた。こうした事態は、 支配層内の対立や薩長の天下支配欲によって引き起こされたものである。一部の人間 の私利私欲が京都の街を火の海と化したという,応仁の乱以来の悲しい歴史上の事実であった。

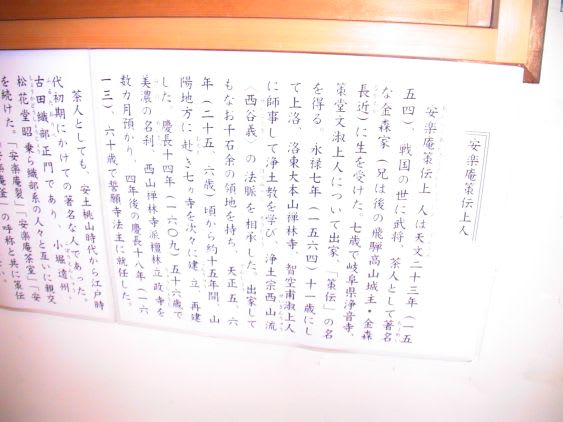

久坂玄瑞は、高杉晋作と共に『松下村塾の双璧』(もしくは竜虎)と称さた。

西郷隆盛は“今生きておったなら私などはこんな大きな顔をして政府の高官面はしておれ ない”と長州人に会う度言っていたという。

吉田松陰が、29歳久坂玄瑞25歳、高杉晋作28歳、彼らは、いずれも三十に満たずに亡くなっている、時代が動くときの出来事だろうか。

**天明の京都大火、(1788 年3月7日)御所焼失 町1,424・焼失 焼失家屋36,797(65,340世帯相当)・焼失寺院201・焼失神社37とされる。また、死者については150人説と1,800人説がある。壮麗な御所は建てられないとする幕府との間に摩擦が起こった尊号一件などの紛争

余談

「禁門(蛤御門)の変」駒札の説明文を修正に「御所の護衛に当たっていた会津・薩摩藩との間で激戦が行われました」と書かれていたが長州藩と交戦したのは会津、桑名両藩で、薩摩藩は別の門(乾門)からの応援部隊だった。

当時の桑名藩主・松平定敬は京都守護職だった松平容保の弟で、中心で幕府を支えた。会津ほどではないが、桑名は明治維新以降、賊軍という悲しい扱いを受けている。そういう歴史があったことを知ってもらいたい」と“復権”に期待を寄せた「三重県桑名市」