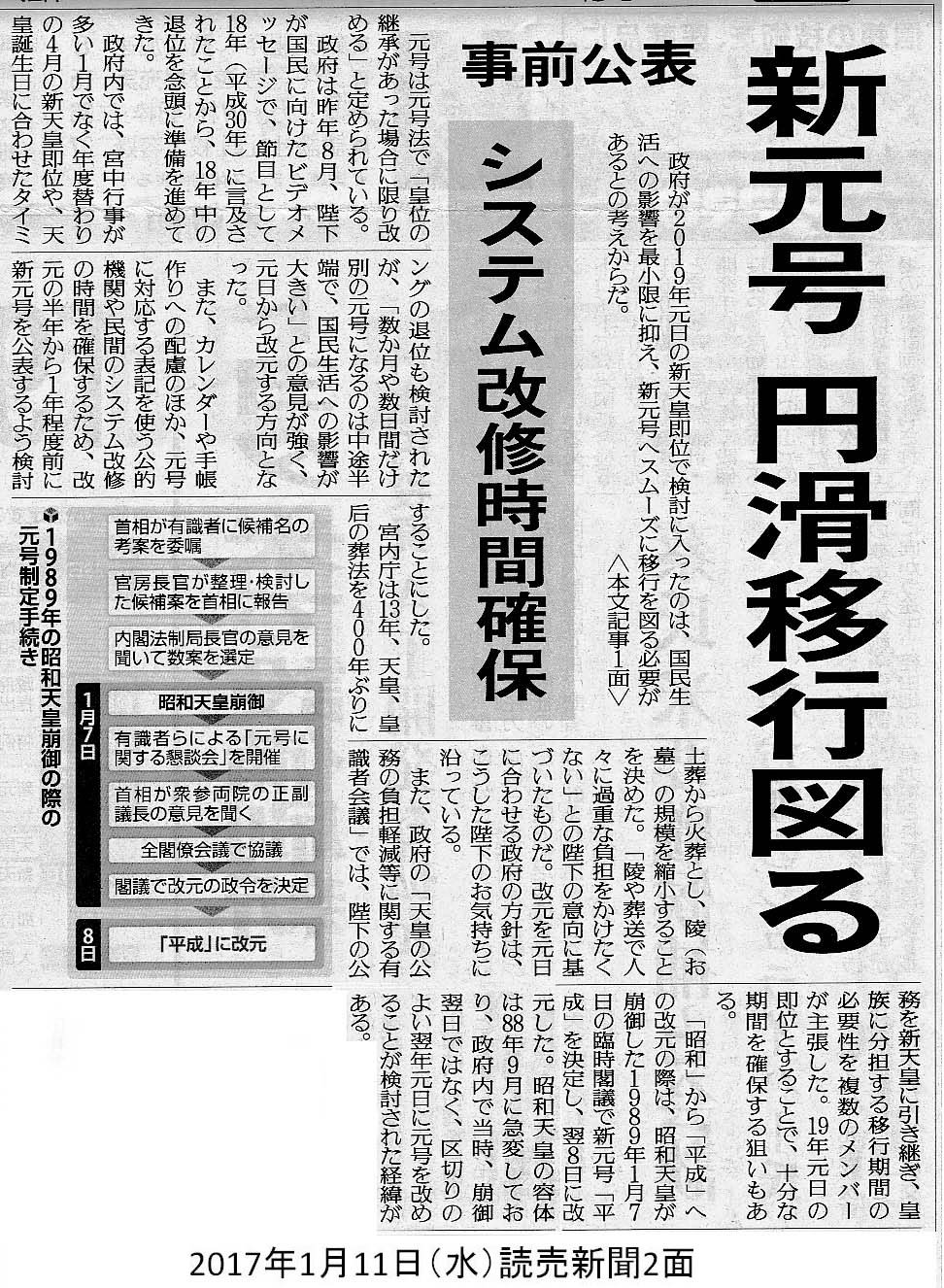

象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば

(平成28年8月8日)

戦後70年という大きな節目を過ぎ,2年後には,平成30年を迎えます。

私も80を越え,体力の面などから様々な制約を覚えることもあり,ここ数年,天皇としての自らの歩みを振り返るとともに,この先の自分の在り方や務めにつき,思いを致すようになりました。

本日は,社会の高齢化が進む中,天皇もまた高齢となった場合,どのような在り方が望ましいか,天皇という立場上,現行の皇室制度に具体的に触れることは控えながら,私が個人として,これまでに考えて来たことを話したいと思います。

即位以来,私は国事行為を行うと共に,日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方を,日々模索しつつ過ごして来ました。伝統の継承者として,これを守り続ける責任に深く思いを致し,更に日々新たになる日本と世界の中にあって,日本の皇室が,いかに伝統を現代に生かし,いきいきとして社会に内在し,人々の期待に応えていくかを考えつつ,今日に至っています。

そのような中,何年か前のことになりますが,2度の外科手術を受け,加えて高齢による体力の低下を覚えるようになった頃から,これから先,従来のように重い務めを果たすことが困難になった場合,どのように身を処していくことが,国にとり,国民にとり,また,私のあとを歩む皇族にとり良いことであるかにつき,考えるようになりました。既に80を越え,幸いに健康であるとは申せ,次第に進む身体の衰えを考慮する時,これまでのように,全身全霊をもって象徴の務めを果たしていくことが,難しくなるのではないかと案じています。

私が天皇の位についてから,ほぼ28年,この間かん私は,我が国における多くの喜びの時,また悲しみの時を,人々と共に過ごして来ました。私はこれまで天皇の務めとして,何よりもまず国民の安寧と幸せを祈ることを大切に考えて来ましたが,同時に事にあたっては,時として人々の傍らに立ち,その声に耳を傾け,思いに寄り添うことも大切なことと考えて来ました。

天皇が象徴であると共に,国民統合の象徴としての役割を果たすためには,天皇が国民に,天皇という象徴の立場への理解を求めると共に,天皇もまた,自らのありように深く心し,国民に対する理解を深め,常に国民と共にある自覚を自らの内に育てる必要を感じて来ました。

こうした意味において,日本の各地,とりわけ遠隔の地や島々への旅も,私は天皇の象徴的行為として,大切なものと感じて来ました。皇太子の時代も含め,これまで私が皇后と共に行おこなって来たほぼ全国に及ぶ旅は,国内のどこにおいても,その地域を愛し,その共同体を地道に支える市井しせいの人々のあることを私に認識させ,私がこの認識をもって,天皇として大切な,国民を思い,国民のために祈るという務めを,人々への深い信頼と敬愛をもってなし得たことは,幸せなことでした。

天皇の高齢化に伴う対処の仕方が,国事行為や,その象徴としての行為を限りなく縮小していくことには,無理があろうと思われます。また,天皇が未成年であったり,重病などによりその機能を果たし得なくなった場合には,天皇の行為を代行する摂政を置くことも考えられます。しかし,この場合も,天皇が十分にその立場に求められる務めを果たせぬまま,生涯の終わりに至るまで天皇であり続けることに変わりはありません。

天皇が健康を損ない,深刻な状態に立ち至った場合,これまでにも見られたように,社会が停滞し,国民の暮らしにも様々な影響が及ぶことが懸念されます。更にこれまでの皇室のしきたりとして,天皇の終焉に当たっては,重い殯(もがり)の行事が連日ほぼ2ヶ月にわたって続き,その後喪儀に関連する行事が,1年間続きます。その様々な行事と,新時代に関わる諸行事が同時に進行することから,行事に関わる人々,とりわけ残される家族は,非常に厳しい状況下に置かれざるを得ません。こうした事態を避けることは出来ないものだろうかとの思いが,胸に去来することもあります。

始めにも述べましたように,憲法の下もと,天皇は国政に関する権能を有しません。そうした中で,このたび我が国の長い天皇の歴史を改めて振り返りつつ,これからも皇室がどのような時にも国民と共にあり,相たずさえてこの国の未来を築いていけるよう,そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく,安定的に続いていくことをひとえに念じ,ここに私の気持ちをお話しいたしました。

国民の理解を得られることを,切に願っています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〔下衆の勘繰り〕

皇太子を東京オリンピックで天皇として披露したかったのか?

”税金泥棒!”と罵声を浴びた人が皇后になるのか・・・・。

公的公務を軽減すれば済む、

天皇の存在そのものが国民統合の要

日本国憲法下で象徴と位置づけられた天皇の望ましい在り方「象徴の務め」をどうとらえるかによって、その在り方が変わって来る。天皇曰く

・「人々の傍らに立ち,その声に耳を傾け,思いに寄り添うことも大切なこと」

・「日本の各地,とりわけ遠隔の地や島々への旅も,私は天皇の象徴的行為として,大切なものと感じて来ました。」

・「天皇の高齢化に伴う対処の仕方が,国事行為や,その象徴としての行為を限りなく縮小していくことには,無理があろうと思われます。」

・「天皇が十分にその立場に求められる務めを果たせぬまま,生涯の終わりに至るまで天皇であり続けることに変わりはありません。」

これらは、象徴天皇が、“物理的”に国民の近くに寄り添うことを前提にした考えではないか。而もこれらの公務は陛下夫妻が築き上げてこられたものであり、陛下一代限りと考えるしかない。間口を広げ過ぎたきらいがある。天皇が真に「負担」となるのは憲法で規定された「国事行為」のみであり、象徴的行為を含む公的行為は、天皇が可能な範囲でおこなうことが許容されているに過ぎず、“負担”と考える必要はない。

「人々の傍らに立ち,その声に耳を傾け,思いに寄り添うことも大切なこと」ではあるが、加齢とともに体力も低下するのは避けられない。それ故、被災地訪問などは公的行為の範囲を縮小するなり各皇族が分担・代行するなど量的な軽減を図り、方式も随時改めるべきだ。宮内庁が軽重をつけて、もっと減らすべきだ。

「平成」という一つの元号で時代を陛下とともに歩んできたという国民の一体感が、国の安定と調和を保ってきた。つまり、同じ天皇が、いつまでもいられるという存在の継続そのものが、国民統合の要となっている。

公務をされることだけが「象徴」を担保するものではなく、天皇に求められるものは日本国民の精神的支柱としての存在、国民統合の要として存在そのものである。

自身が拡大された動きを

次の皇位継承者にも引き継がせたいためなのか

国事行為でない公的行為が加齢とともに困難になったとの要件で退位を認めるのは憲法の主旨に合わない。

このような退位表明はいただけない。特に間題なのは、拡大解釈した責務を果たせなくなるといけないから、皇位を次に引き継ぎたいという個人的な望みをテレビで発表されたことで、異例の発言だ。次の皇位継承者にも引き継がせたい意向に見受けられるが、個人的解釈による天皇の役割を次の天皇に課すことになる。 公的行為をどのように考え、受け継ぐかは変化があり得る。

民族の象徴であるのは、祈ることにより祖先と続くからだ。今の天皇陛下が各地で国民や国民の思いに触れる努力はありがたいが、天皇自身が拡大された役割である。 今の天皇による公的行為のあり方は大変立派だが、常にそうである必要はない。過去百二十数代にわたる天皇のあり方を見ると個性があり、極端に一言えば一人ずつ違うし、表現も異なる。

将来とも国事行為と祭祀行為の重要性は基本的には変わらないだろう。

「天皇陛下ご苦労さま」という国民の大衆感情が天皇の退位に直結してよいのか。天皇の「お言葉」だから、スピード感をもって超法規的に近い措置をするようなことは、皇室の将来のためにいかがかと思う。もし世間の同惰に乗じ、特例法で対応するならば、憲法違反に近い。

天皇は終身在位の制度となっているが、この理由を、メディアも学校も教えていない現状において、陛下を楽にしたいという心情だけが先行している。

このような空気だけで判断していいのか疑間だ。現行制度が最良の策で、退位は皇位継承の安定性確保のためには避けるべきである。

また、天皇陛下の人道的側面については、天皇の制度自体が基本的人権の例外であり、その例外の中で考える必要がある。

【関連記事】

高円宮典子さんの結婚披露宴で配られたボンボニエール、”美” が流出 ”ゴミ” が入り込む皇室

「税金泥棒 !」と罵声を浴びた雅子さん 天皇皇后両陛下は多忙です (1)

皇太子52歳誕生日、私事の“スキャンダル”や“疑惑”を払拭、し「国民統合の象徴」として範を示せ!

皇室制度の「終わりの始まり」の予兆

夏の国政選挙で自民党が圧勝した直後、政界では憲法改正の議論が高まることが予想されていた時機を見計らうようにその出鼻を挫く形で、高齢だから退位したい旨の言葉を発表された。これは天皇の高齢を理由にした退位都とらえると判断を間違う可能性がある。

天皇一家に背後で”操る”動きもあったのであろう。創価学会・公明党やキリスト教関係者、それを操る左の勢力、その背後でこれ等勢力を操る中國・半島国家、就中日本の弱体化を長期的目標とする中国共産党の工作である。

国家の基本に関わる極めて重要な事柄をなぜ天皇が言い出したのか茲が最大の問題である。

憲法は、天皇は国政に関する権能を有しないと定めている。この規定に照らせば、天皇の意向を前提に、生前退位ありきの議論をするのは避けなければならない。特例で自由意志による退位を認めても、将来的に、皇位の安定的な継承が損なわれる懸念がある。

健康に間題のある方が皇位につかれることもあろう。偏った役割解釈にこだわれば、世襲制の天皇に能力主義的価直観を持ち込むことになりかねず、皇室制度の維持は将来、因難になる。

退位せずとも高齢化の問題への対処は可能で、高齢を天皇の賛務免除の条件として認めれぱすむ。天皇一家の我儘に国が振り回されている。皇太子同妃殿下が次期天皇皇后に相応しいか、曾て”税金ドロボー”と怒鳴られた皇太子夫人は公務らしい公務をされて居るだろうか。

私生活に沈潜している感がある。皇后に相応しいとはとても思えない。天皇一家の恣意的な言動に付き合いきれぬとの思いがする。高齢の天皇皇后両陛下への配慮は大事であるが、国家のあり方の問題とは分けて考えなければならない。国家の基盤は軽々に変えてはならない。

天皇の地位は国民の総意に基づくが、国民の総意という文言を現在の国民世論、国民の代表である国会議員の意思と受け取るべきではない。過去、現在、未来の国民の意思、即ち伝統だ。

「象徴天皇の務めが常に途切れることなく,安定的に続いていくこと」を言うのであれば、天皇制は国家の制度の問題であり、当事者である天皇や皇族の意向に左右される性質のものではない。

また、世論も国会議員もコロコロ変わるから、あまり重視すべきではない。国民の総意は時代で変わるので、天皇制を制度と捉え慎重に検討すべきだ。

「重い殯の行事が連日ほぼ2ヶ月にわたって続き,その後喪儀に関連する行事が,1年間続きます。その様々な行事と,新時代に関わる諸行事が同時に進行することから,行事に関わる人々,とりわけ残される家族は,非常に厳しい状況下に置かれざるを得ません。」 のはその通りなのだろうと思う。

がしかしこれは、皇太子や雅子さんを念頭に置いた言葉であろう。この文言は、大凡宮中祭祀など眼中にない“次期”天皇皇后、就中 “次期” 皇后の適応障害とやらの病に合わせたものではないか、天皇制がジワリジワリ終わりのに始まりへと歩みつつある予兆のようにも見える。

宮中祭祀は摂政が代理すればよいのであって今上天皇の意向に寄り添うことが、建国以来の制度を棄損し、皇室制度の終わりの始まりに成らぬとも限らない。

長男が暗愚、妻の実家が ”汚い” タイの皇室

どこかの国の皇室とそっくり 見習って離脱したらいい

【関連記事】

生前退位の影の権力と組織は?