1905年10月、パリ・グランパレで行われた第3回サロン・ドートンヌ(秋の展覧会)に「野獣派」が現れてから百周年を記念?して、ソウル市立美術館(Seoul Museum of Art)で「マティスと野獣派 (MATISSE and the FAUVES: Color of the Century)」展が、12/3日から来年3/5日まで3ヶ月に亘って開催されているそうです。

あくまで「マティス」展。ではなく、百貨店展覧会のように「と 野獣派」展。と潔くないところがミソで、マティス以外にブラマンク、ヴァン・ドンゲン、デュフィ、ドラン、ルオー、マルケ、ボナール他、計19名の画家の作品が並べられています。貸出元は、パリ・ポンピドゥーセンター、市立美術館、サントロペ・ラノンシアード美術館のコレクションが主で、ロシア・エルミタージュ美術館からは直前に貸出を断られたそうです。ということで、マティスの油彩がいったい何枚来ているのか? 金魚は来ているのか? わざわざ厳冬のソウルくんだりまで行く価値はあるのか? 気になるところではあります。

ウリ国家的文化事業イムニダ。というようなホームページを見る限り、目玉はこの絵↓のようです。

しょぼーん。

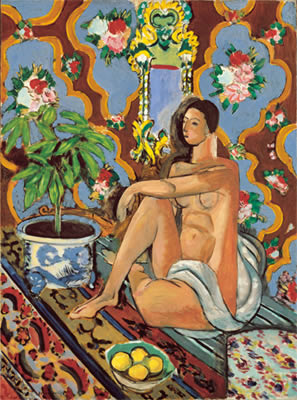

それから、ハングルだけでよくわからないけど、この絵↓もあるようです。

でも、この絵↑ってニース時代の絵で、フォービズムじゃないじゃん。

それから初期の作品としては、1898年の「コルシカの風景」というのが来ているみたい。

で、ポスターは MATISSE って大きく書いてあるのに、ヴァン・ドンゲンの絵↓だしなぁ。ふつうはマティスの絵使うだろって。

つづく

あくまで「マティス」展。ではなく、百貨店展覧会のように「と 野獣派」展。と潔くないところがミソで、マティス以外にブラマンク、ヴァン・ドンゲン、デュフィ、ドラン、ルオー、マルケ、ボナール他、計19名の画家の作品が並べられています。貸出元は、パリ・ポンピドゥーセンター、市立美術館、サントロペ・ラノンシアード美術館のコレクションが主で、ロシア・エルミタージュ美術館からは直前に貸出を断られたそうです。ということで、マティスの油彩がいったい何枚来ているのか? 金魚は来ているのか? わざわざ厳冬のソウルくんだりまで行く価値はあるのか? 気になるところではあります。

ウリ国家的文化事業イムニダ。というようなホームページを見る限り、目玉はこの絵↓のようです。

しょぼーん。

それから、ハングルだけでよくわからないけど、この絵↓もあるようです。

でも、この絵↑ってニース時代の絵で、フォービズムじゃないじゃん。

それから初期の作品としては、1898年の「コルシカの風景」というのが来ているみたい。

で、ポスターは MATISSE って大きく書いてあるのに、ヴァン・ドンゲンの絵↓だしなぁ。ふつうはマティスの絵使うだろって。

つづく