以下は私の理解なので、科学的に間違っている点があったら御免。

人が音が聞こえる仕組みは、耳の穴(外耳)を音が伝わってきて、鼓膜を揺らす。

鼓膜の振動は耳小骨を伝わって内耳に伝わる。

内耳には三半規管、前庭および蝸牛があるが、三半規管は主に回転を感知し前庭は傾きを感知する。

音を感じるのは蝸牛の中にある有毛細胞で、音の高さによって機能する有毛細胞が異なる。

伝わった音によって蝸牛内のリンパ液が振動し、その振動によってそれぞれの振動数に応じた有毛細胞が振動し、

電気信号に変えられて脳に伝わる。

あまりにも大きい音を長く聞いていると有毛細胞が破壊されるが、残念なことに有毛細胞は再生されない。

急に大きい音で一時的に聞こえが悪くなり、徐々に回復することもあるが、その場合は有毛細胞は死んでいない。

但し、その場合でも難聴や耳鳴りが残ることがあるので要注意。

さて、有毛細胞の破壊は高音に反応する有毛細胞ほど早くやられるので、爆音、轟音でなくても加齢によって

高音に反応する有毛細胞が先に徐々に損なわれ、加齢とともに高い音が聞こえなくなる。

いわゆるモスキートノイズが若者にしか聞こえないのはそのため。

また、聞こえない音域の音を聞こうとして脳がその音域の感度を上げるが、いくら上げても実際には聞こえないので、

一種のハウリングのような状態となり、これが耳鳴りとなって感じられる。

さて、通常に生活していても徐々に失われていく有毛細胞だが、爆音を聞き続けるともっと早く傷み損なわれる。

そこで、どの程度の大きい音をどの程度長く聞き続けると障害が起こるか、逆に言うと、どの程度の音は

どのぐらいまでなら聞いても大丈夫なのか、という許容値が経験的に存在する。

それを、今日とあるテレビ番組でやっていた。

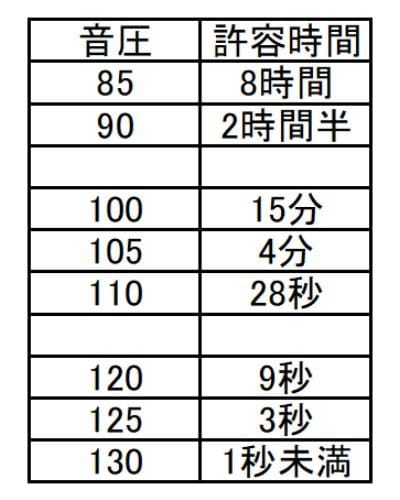

その値は次の通り。

音圧はdBで、5dB刻みで番組で表示されなかった部分は空欄にしてある。

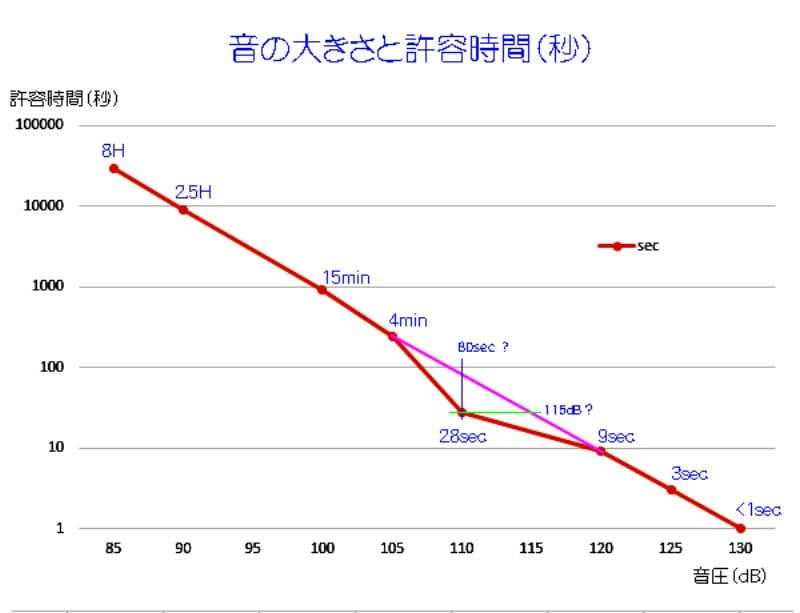

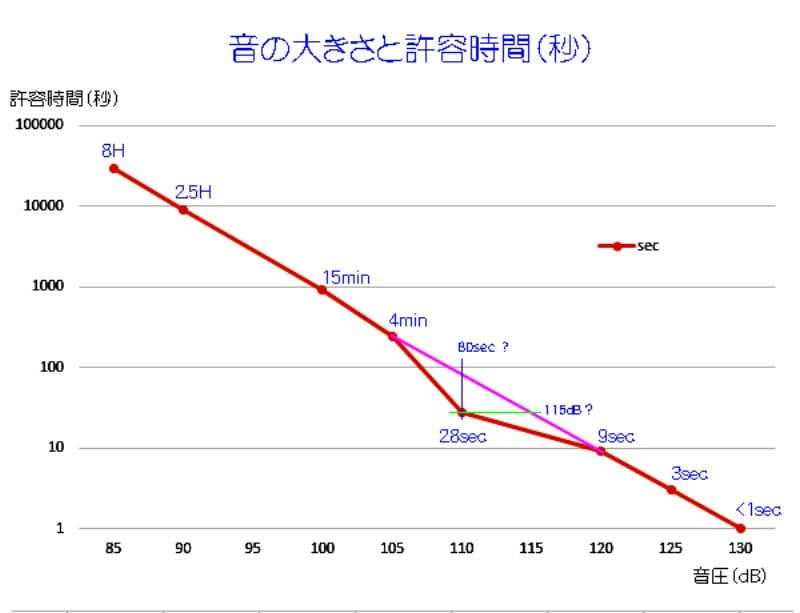

これをグラフにすると次のようになる。

8時間と1秒を同じ軸に表現するのは無理があるので、縦軸(時間)は対数表示にした。

これで見ると、110dBの28秒は異常に低い値になっている。

・・・・はグラフが指数関数になっているとしてEXCELに書かせた近似曲線。

もし、近似曲線が実態に近いとすれば、110dB、28秒はどうなるか。

より正確には近似式で解析すべきだが、そもそも元々の数字の有効桁数が1桁とか2桁の適当なものなので、

目視で、110dBなら80秒程度、逆に28秒は115dB程度になる。

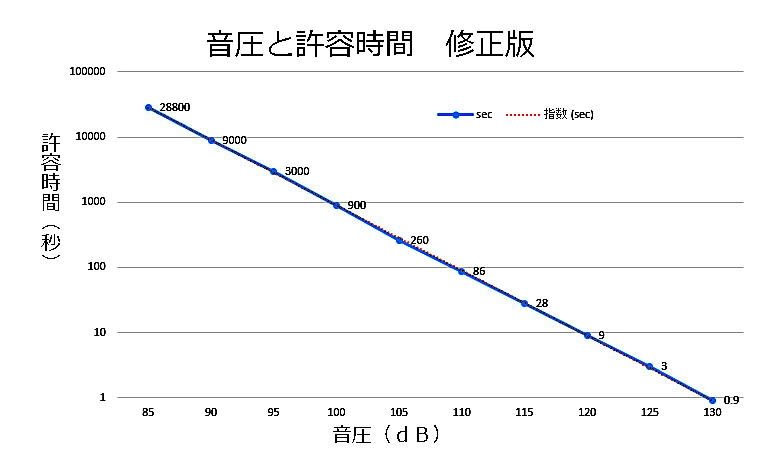

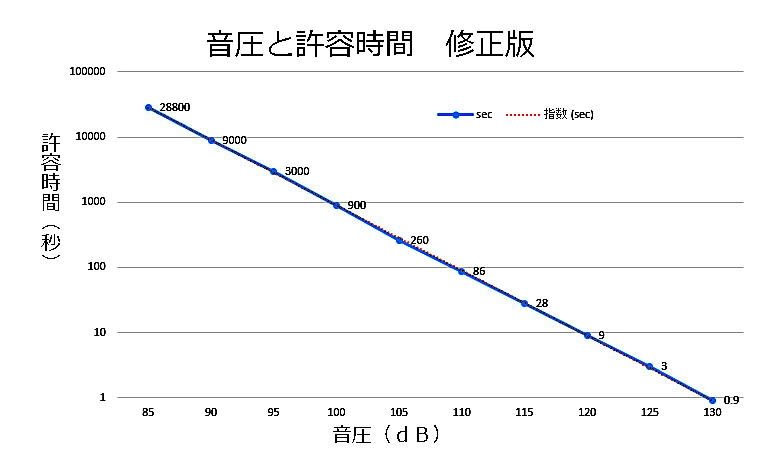

そこで、110dBのところに80前後の数値、115dBに28前後の数値を入れてみると、次のようになった。

110dBは86秒、115dBが28秒でグラフが近似曲線と一致する。

こちらが実態に近いようだ。

人が音が聞こえる仕組みは、耳の穴(外耳)を音が伝わってきて、鼓膜を揺らす。

鼓膜の振動は耳小骨を伝わって内耳に伝わる。

内耳には三半規管、前庭および蝸牛があるが、三半規管は主に回転を感知し前庭は傾きを感知する。

音を感じるのは蝸牛の中にある有毛細胞で、音の高さによって機能する有毛細胞が異なる。

伝わった音によって蝸牛内のリンパ液が振動し、その振動によってそれぞれの振動数に応じた有毛細胞が振動し、

電気信号に変えられて脳に伝わる。

あまりにも大きい音を長く聞いていると有毛細胞が破壊されるが、残念なことに有毛細胞は再生されない。

急に大きい音で一時的に聞こえが悪くなり、徐々に回復することもあるが、その場合は有毛細胞は死んでいない。

但し、その場合でも難聴や耳鳴りが残ることがあるので要注意。

さて、有毛細胞の破壊は高音に反応する有毛細胞ほど早くやられるので、爆音、轟音でなくても加齢によって

高音に反応する有毛細胞が先に徐々に損なわれ、加齢とともに高い音が聞こえなくなる。

いわゆるモスキートノイズが若者にしか聞こえないのはそのため。

また、聞こえない音域の音を聞こうとして脳がその音域の感度を上げるが、いくら上げても実際には聞こえないので、

一種のハウリングのような状態となり、これが耳鳴りとなって感じられる。

さて、通常に生活していても徐々に失われていく有毛細胞だが、爆音を聞き続けるともっと早く傷み損なわれる。

そこで、どの程度の大きい音をどの程度長く聞き続けると障害が起こるか、逆に言うと、どの程度の音は

どのぐらいまでなら聞いても大丈夫なのか、という許容値が経験的に存在する。

それを、今日とあるテレビ番組でやっていた。

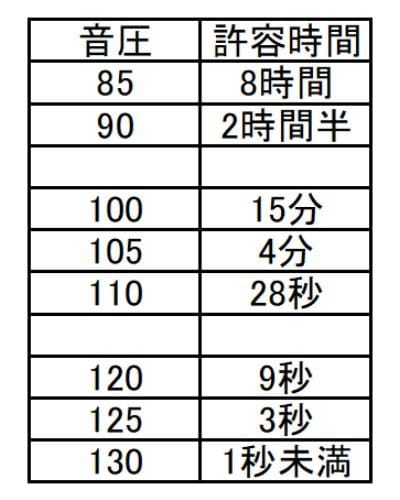

その値は次の通り。

音圧はdBで、5dB刻みで番組で表示されなかった部分は空欄にしてある。

これをグラフにすると次のようになる。

8時間と1秒を同じ軸に表現するのは無理があるので、縦軸(時間)は対数表示にした。

これで見ると、110dBの28秒は異常に低い値になっている。

・・・・はグラフが指数関数になっているとしてEXCELに書かせた近似曲線。

もし、近似曲線が実態に近いとすれば、110dB、28秒はどうなるか。

より正確には近似式で解析すべきだが、そもそも元々の数字の有効桁数が1桁とか2桁の適当なものなので、

目視で、110dBなら80秒程度、逆に28秒は115dB程度になる。

そこで、110dBのところに80前後の数値、115dBに28前後の数値を入れてみると、次のようになった。

110dBは86秒、115dBが28秒でグラフが近似曲線と一致する。

こちらが実態に近いようだ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます