夏の怪奇特集第2弾。傑作ホラーアクションゲーム「悪魔城ドラキュラ」を原作としたゲームブック、「悪魔城ドラキュラ 古城の死闘」(竹田明・著、双葉文庫)をプレイしました。

悪魔城ドラキュラシリーズは、大元となるファミコン版や最近の作品はプレイしてませんけど、かなり思い入れのあるゲームです。これまでMSX2版、X68000版、PCエンジン版と3作品をプレイして、どれもそこそこやり込んでいます。

シリーズに共通して言えるのが、操作感覚が心地よいということですね。これは私がアクションゲームを評価するうえで一番重要だと思っている点なんですけど、移動したり、ジャンプしたり、攻撃したりという行動の一つひとつを、思ったとおりに操作することができるのです。ですので、ゲーム中でも余計なストレスを感じずに攻略に専念することができますし、失敗しても再挑戦するのが苦痛ではりません。その結果、繰り返し何度でもプレイすることができ、クリアに至ることもできるようになるわけですね。

それからBGMも秀逸です。特にお気に入りなのが、X68000版のSC-55音源バージョンなのですが、シリーズを通して使用されている悪魔城ドラキュラを代表する名曲「Vampire Killer」、これまた多くのシリーズで使用されている「Bloody Tears」、襲い来る人形の群れが見えるような「The Tower of Dolls」、優雅でありながら死の香りが漂うゴシック風味に溢れる「Etude for the Killer」、イントロのパイプオルガンっぽいところがカッコよく最後の戦いに赴く主人公のテーマ曲にに相応しい「Simon's Theme」などなど、悪魔城ドラキュラの持つかっこよさ、不気味さ、恐ろしさ、そして美しさと言った要素を混ぜ合わせ、高いレベルでバランスさせた曲が目白押しですよ。

X68000版のBGMは、プレステへの移植版である「悪魔城年代記 悪魔城ドラキュラ」のサントラ「悪魔城年代記 悪魔城ドラキュラ Original Soundtrack」に収録されています。御用とお急ぎでない方は、是非どうぞ。

電源ゲームの話はこれくらいにして、今回のメインであるゲームブック版の話に移りましょうか。

ゲームブック版の主人公は、ファミコン版の主人公・シモンベルモンドの子孫で、同じ名前を持つ映画俳優のシモン・ベルモンド。映画の撮影のために悪魔城を使ったらうっかりドラキュラを復活させてしまったという、ちょっと間抜けな形で物語りは始まります。

システム面は割合シンプルですね。行動記録紙に欄があるのは、AからEまでの5つのバトルポイントと、金のように使えるハートポイント、生命力のライフポイント、そしてアイテムチェックとステップメモのみです。

バトルポイントは双葉文庫のゲームブックによくある数値を割り振るタイプではなく、AからEまでそれぞれサイコロ1個を振って値を決定する形式となっています。そして戦闘では、指定された記号にサイコロ1個を振って出た目を足し、特定の値以上が出れば勝利となります。

ハートポイントとライフポイントは、原作にも存在しているパラメータです。

ハートポイントは、原作では短剣やオノ、時計など、アイテムを使用するときに消費するという使い方なのですが、ゲームブック版ではところどころで現われる小鬼からアイテムを購入するときに使用します。ハートでアイテムを購入するというのは、MSX2版にあるギミックですね。

ライフポイントは戦闘で負けるなどヘマをしたりすると減少し、ゼロになればゲームオーバーというわかりやすいもの。それ以外にも、ライフポイントが○○以上なら△△へ、といった判定にも用いられます。実はこのライフポイントでの判定が結構曲者なのですが、それについてはまた後ほど。

ハートポイントもライフポイントも、敵を倒すことで増えていきます。

で、早速プレイ。

ムチはもちろん、斧や短剣、聖水にロザリオといったおなじみのアイテムが登場しますし、敵もゾンビにスケルトン、アーマー、骨柱、せむし男に半魚人、こうもり、メデューサ、フランケンシュタインの怪物に死神と、おなじみの面々が揃っています。こういった一つひとつの要素を取り出してみると、悪魔城ドラキュラっぽさはかなり再現できているんじゃないかと思います。

戦い方もなんとなくそれっぽくなっていて、原作を知っていれば、この敵にはどう対処すればいいのか、ある程度想像はつくかもしれません。まあ、体当たりなんていう、原作ではありえない戦法もあったりするんですけどねー。

映画の撮影という設定は、初めの内はちょっとどうかなー、と思っていました。ベルモンド家の末裔とはいえ映画俳優がいきなりモンスターを相手に戦うというのに違和感を覚えましたし、安っぽいような気もしますしね。原作のハードな雰囲気と比べると、少し軟派な感じもあります。

ただ、映画制作という日常があった上でのドラキュラの復活という構図は、日常と非日常というギャップが生み、恐怖を演出するための手段として上手く活かされていたと思います。まあ、悪いモンスターをひたすらやっつけていくというゲームであるオリジナルの悪魔城ドラキュラにはストーリー性はほとんど必要ないんですけど、半分読み物としての性質も持つゲームブックとしては、こういう形でストーリー性を付加したのは良かったんじゃないでしょうか。

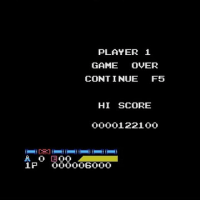

そんなこんなで3回ほどまともにプレイしてみたのですが、これ、かなり難しいですね。しかも難しさの質がちょっとおかしいので、まとにプレイしていてもクリアできそうにないので、諦めて解析モードで読み進めました。

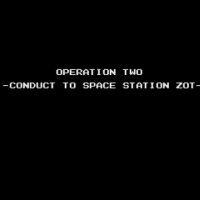

ゲーム自体は城内を探索してドラキュラを倒すという、原作とほぼ同じような流れとなっています。しかしドラキュラの間へと至るルートは一本道ではなく、かなり複雑な構造となっています。通路の組み合わせ方だけでなく、気を失っていつの間にか違う場所にいたり、敵に吹っ飛ばされて入り口付近まで戻されたり、一筋縄ではいきません。前の地点に戻れる戻れないの違いはありますが、このごちゃごちゃした構造のダンジョンは、「バルサスの要塞」に似ていると思います。

で、ドラキュラと戦うために取得必須なアイテムが幾つかあるのですが、数が多いのに加え、アイテムを入手するために別なアイテムが必要だったりするケースもあるので、全部収集するのがかなり大変になっているんですよね。おそらく、普通にプレイしていたら、半分も集められないうちにドラキュラの間の前に来ちゃうんじゃないかと思います。

ただまあ、城の入り口辺りまで戻されるルートはたくさんありますし、アイテム不足のままドラキュラの間にたどり着いちゃっても少し前に戻してくれます(ご丁寧に、足りないアイテムを申告して、そのアイテムを入手できる地点の少し前に戻してくれます)。新たなルートを開拓したり、前はアイテムがなくて選べなかった選択肢を改めて選んだり、アイテムを求めて場内を探索するのも面白いですしね。

しかし、一つ大きな問題になってくるのが、ライフポイントによる判定です。前述したように、このゲームにはライフポイントの値によって判定する箇所がたくさんあります。しかも、城の奥に行くほど、大きな値を要求され、それが生死に直結する判定となることも多くなっていきます。具体的には、ライフポイントの初期値が10なのに、序盤でも11~14くらい、終盤には20以上の数字で判定されることもあります。一桁の判定も少しだけありましたけどね。

これがどういうことを意味しているかというと、ライフポイントは0になれば死亡というのが建前なのですが、実際には0になって死亡するケースはまずありえなくて、一定値以上に上げておかないと判定に失敗して死亡するパラメータである、という具合になっているんですね。すると、ある場面において、『選択をミスったり、アイテムが足りなかったりして少しダメージを受けたけど、なんとか切り抜けて次に進むことができた』というケースが、『生き延びられたから成功』ではなく、『生き延びられたけどゲーム全体から見れば失敗』ということになってしまうのです。

ライフポイントを上げる場面はそこそこありますが、下がるケースも同じくらいあります。特に、城の奥から入り口付近まで戻されるときには、ハートやライフを大きく削られる場合が多いです。また、あるアイテムを持っていないと失敗という場面もあるので、探索ルートも限定されてきます。結局クリアするためには、最適なルートを通り、全ての局面で上手く立ち回ってライフポイントを稼いでいかないと、いずれ詰まってしまうということになるのです。

まあ、それはそれで一つのゲームバランスかもしれませんが、せっかくループして城内をあちこち探索できる自由度の高い構造になっているのに、厳し過ぎる設定のせいでかなり不自由なプレイを強いられることになってしまっています。原作がダメージ性のアクションゲームであることを考えても、生きてさえいればなんとか挽回のチャンスはある、くらいにしておいた方が良かったんじゃないでしょうかね。ライフポイントでの判定の代わりに、ライポイントを2減らして(対ボス戦はマイナス3、対ドラキュラ戦はマイナス5、とか)、判定に成功したときの選択肢を選ぶ、とかね。

なんと言いますか、「惜しい」ゲームだったかなー、と思います。雰囲気は悪くないし、探索したり、戦闘したり、会話したりといった、一つひとつの要素も面白かったです。ただ、全体を通してのバランスが厳し過ぎて、ゲームとして楽しむことができなかったのが残念でした。

あ、解析作業は結構面白かったですよ。手書きのなんとなく攻略チャートはできていますので、元気だったら後で整理して公開します。

それはそれとして、ゲームブックをプレイして、サントラも聴きまくっていたら、無性に悪魔城ドラキュラがやりたくなっちゃいましたねー。

今手元にあるのはPCエンジンの「悪魔城ドラキュラX 血の輪廻」だけなんで、仕事が一段落付いたら、また始めちゃおうかしらん。それはそれとして、今からMSXを入手するのは厳しいので、プレステとセットで「悪魔城年代記」を買っちゃうというのもアリかも……。でも、あんまりハードの数を増やすのもなんだしなぁ。うーん、どうしよう。

シモン・ベルモンドがドラキュラを葬り去って、数百年の歳月が流れた。ドラキュラの居城・悪魔城は、今や見る影もなく寂れていた。だが、その静寂が破られる時がついにやってきた!!

米国・ハリウッドの映画会社、ユニバース社が、社運をかけた大作「悪魔城ドラキュラ」のロケをこの城で開始したのだ。主役はなんとベルモンド家の末裔で、英雄と同じ名を持つシモン・ベルモンド。向こう見ずな彼が、あるはずのない13番目の部屋を開けた時、ドラキュラは復活した!

シモンよ立て。バンパイア・キラーの血をたぎらせ、ヤツを倒すのだ!!

双葉文庫「悪魔城ドラキュラ 古城の死闘」表紙折り返しより

悪魔城ドラキュラシリーズは、大元となるファミコン版や最近の作品はプレイしてませんけど、かなり思い入れのあるゲームです。これまでMSX2版、X68000版、PCエンジン版と3作品をプレイして、どれもそこそこやり込んでいます。

シリーズに共通して言えるのが、操作感覚が心地よいということですね。これは私がアクションゲームを評価するうえで一番重要だと思っている点なんですけど、移動したり、ジャンプしたり、攻撃したりという行動の一つひとつを、思ったとおりに操作することができるのです。ですので、ゲーム中でも余計なストレスを感じずに攻略に専念することができますし、失敗しても再挑戦するのが苦痛ではりません。その結果、繰り返し何度でもプレイすることができ、クリアに至ることもできるようになるわけですね。

それからBGMも秀逸です。特にお気に入りなのが、X68000版のSC-55音源バージョンなのですが、シリーズを通して使用されている悪魔城ドラキュラを代表する名曲「Vampire Killer」、これまた多くのシリーズで使用されている「Bloody Tears」、襲い来る人形の群れが見えるような「The Tower of Dolls」、優雅でありながら死の香りが漂うゴシック風味に溢れる「Etude for the Killer」、イントロのパイプオルガンっぽいところがカッコよく最後の戦いに赴く主人公のテーマ曲にに相応しい「Simon's Theme」などなど、悪魔城ドラキュラの持つかっこよさ、不気味さ、恐ろしさ、そして美しさと言った要素を混ぜ合わせ、高いレベルでバランスさせた曲が目白押しですよ。

X68000版のBGMは、プレステへの移植版である「悪魔城年代記 悪魔城ドラキュラ」のサントラ「悪魔城年代記 悪魔城ドラキュラ Original Soundtrack」に収録されています。御用とお急ぎでない方は、是非どうぞ。

電源ゲームの話はこれくらいにして、今回のメインであるゲームブック版の話に移りましょうか。

ゲームブック版の主人公は、ファミコン版の主人公・シモンベルモンドの子孫で、同じ名前を持つ映画俳優のシモン・ベルモンド。映画の撮影のために悪魔城を使ったらうっかりドラキュラを復活させてしまったという、ちょっと間抜けな形で物語りは始まります。

システム面は割合シンプルですね。行動記録紙に欄があるのは、AからEまでの5つのバトルポイントと、金のように使えるハートポイント、生命力のライフポイント、そしてアイテムチェックとステップメモのみです。

バトルポイントは双葉文庫のゲームブックによくある数値を割り振るタイプではなく、AからEまでそれぞれサイコロ1個を振って値を決定する形式となっています。そして戦闘では、指定された記号にサイコロ1個を振って出た目を足し、特定の値以上が出れば勝利となります。

ハートポイントとライフポイントは、原作にも存在しているパラメータです。

ハートポイントは、原作では短剣やオノ、時計など、アイテムを使用するときに消費するという使い方なのですが、ゲームブック版ではところどころで現われる小鬼からアイテムを購入するときに使用します。ハートでアイテムを購入するというのは、MSX2版にあるギミックですね。

ライフポイントは戦闘で負けるなどヘマをしたりすると減少し、ゼロになればゲームオーバーというわかりやすいもの。それ以外にも、ライフポイントが○○以上なら△△へ、といった判定にも用いられます。実はこのライフポイントでの判定が結構曲者なのですが、それについてはまた後ほど。

ハートポイントもライフポイントも、敵を倒すことで増えていきます。

で、早速プレイ。

ムチはもちろん、斧や短剣、聖水にロザリオといったおなじみのアイテムが登場しますし、敵もゾンビにスケルトン、アーマー、骨柱、せむし男に半魚人、こうもり、メデューサ、フランケンシュタインの怪物に死神と、おなじみの面々が揃っています。こういった一つひとつの要素を取り出してみると、悪魔城ドラキュラっぽさはかなり再現できているんじゃないかと思います。

戦い方もなんとなくそれっぽくなっていて、原作を知っていれば、この敵にはどう対処すればいいのか、ある程度想像はつくかもしれません。まあ、体当たりなんていう、原作ではありえない戦法もあったりするんですけどねー。

映画の撮影という設定は、初めの内はちょっとどうかなー、と思っていました。ベルモンド家の末裔とはいえ映画俳優がいきなりモンスターを相手に戦うというのに違和感を覚えましたし、安っぽいような気もしますしね。原作のハードな雰囲気と比べると、少し軟派な感じもあります。

ただ、映画制作という日常があった上でのドラキュラの復活という構図は、日常と非日常というギャップが生み、恐怖を演出するための手段として上手く活かされていたと思います。まあ、悪いモンスターをひたすらやっつけていくというゲームであるオリジナルの悪魔城ドラキュラにはストーリー性はほとんど必要ないんですけど、半分読み物としての性質も持つゲームブックとしては、こういう形でストーリー性を付加したのは良かったんじゃないでしょうか。

そんなこんなで3回ほどまともにプレイしてみたのですが、これ、かなり難しいですね。しかも難しさの質がちょっとおかしいので、まとにプレイしていてもクリアできそうにないので、諦めて解析モードで読み進めました。

ゲーム自体は城内を探索してドラキュラを倒すという、原作とほぼ同じような流れとなっています。しかしドラキュラの間へと至るルートは一本道ではなく、かなり複雑な構造となっています。通路の組み合わせ方だけでなく、気を失っていつの間にか違う場所にいたり、敵に吹っ飛ばされて入り口付近まで戻されたり、一筋縄ではいきません。前の地点に戻れる戻れないの違いはありますが、このごちゃごちゃした構造のダンジョンは、「バルサスの要塞」に似ていると思います。

で、ドラキュラと戦うために取得必須なアイテムが幾つかあるのですが、数が多いのに加え、アイテムを入手するために別なアイテムが必要だったりするケースもあるので、全部収集するのがかなり大変になっているんですよね。おそらく、普通にプレイしていたら、半分も集められないうちにドラキュラの間の前に来ちゃうんじゃないかと思います。

ただまあ、城の入り口辺りまで戻されるルートはたくさんありますし、アイテム不足のままドラキュラの間にたどり着いちゃっても少し前に戻してくれます(ご丁寧に、足りないアイテムを申告して、そのアイテムを入手できる地点の少し前に戻してくれます)。新たなルートを開拓したり、前はアイテムがなくて選べなかった選択肢を改めて選んだり、アイテムを求めて場内を探索するのも面白いですしね。

しかし、一つ大きな問題になってくるのが、ライフポイントによる判定です。前述したように、このゲームにはライフポイントの値によって判定する箇所がたくさんあります。しかも、城の奥に行くほど、大きな値を要求され、それが生死に直結する判定となることも多くなっていきます。具体的には、ライフポイントの初期値が10なのに、序盤でも11~14くらい、終盤には20以上の数字で判定されることもあります。一桁の判定も少しだけありましたけどね。

これがどういうことを意味しているかというと、ライフポイントは0になれば死亡というのが建前なのですが、実際には0になって死亡するケースはまずありえなくて、一定値以上に上げておかないと判定に失敗して死亡するパラメータである、という具合になっているんですね。すると、ある場面において、『選択をミスったり、アイテムが足りなかったりして少しダメージを受けたけど、なんとか切り抜けて次に進むことができた』というケースが、『生き延びられたから成功』ではなく、『生き延びられたけどゲーム全体から見れば失敗』ということになってしまうのです。

ライフポイントを上げる場面はそこそこありますが、下がるケースも同じくらいあります。特に、城の奥から入り口付近まで戻されるときには、ハートやライフを大きく削られる場合が多いです。また、あるアイテムを持っていないと失敗という場面もあるので、探索ルートも限定されてきます。結局クリアするためには、最適なルートを通り、全ての局面で上手く立ち回ってライフポイントを稼いでいかないと、いずれ詰まってしまうということになるのです。

まあ、それはそれで一つのゲームバランスかもしれませんが、せっかくループして城内をあちこち探索できる自由度の高い構造になっているのに、厳し過ぎる設定のせいでかなり不自由なプレイを強いられることになってしまっています。原作がダメージ性のアクションゲームであることを考えても、生きてさえいればなんとか挽回のチャンスはある、くらいにしておいた方が良かったんじゃないでしょうかね。ライフポイントでの判定の代わりに、ライポイントを2減らして(対ボス戦はマイナス3、対ドラキュラ戦はマイナス5、とか)、判定に成功したときの選択肢を選ぶ、とかね。

なんと言いますか、「惜しい」ゲームだったかなー、と思います。雰囲気は悪くないし、探索したり、戦闘したり、会話したりといった、一つひとつの要素も面白かったです。ただ、全体を通してのバランスが厳し過ぎて、ゲームとして楽しむことができなかったのが残念でした。

あ、解析作業は結構面白かったですよ。手書きのなんとなく攻略チャートはできていますので、元気だったら後で整理して公開します。

それはそれとして、ゲームブックをプレイして、サントラも聴きまくっていたら、無性に悪魔城ドラキュラがやりたくなっちゃいましたねー。

今手元にあるのはPCエンジンの「悪魔城ドラキュラX 血の輪廻」だけなんで、仕事が一段落付いたら、また始めちゃおうかしらん。それはそれとして、今からMSXを入手するのは厳しいので、プレステとセットで「悪魔城年代記」を買っちゃうというのもアリかも……。でも、あんまりハードの数を増やすのもなんだしなぁ。うーん、どうしよう。

Sorry for bothering.

I would like to know rules for this gamebook. I understand how to battle (reroll in case of tie), and I have learnt that you have 10 Life Points in the beginning.

But are there another rules that reader (player) should to know?

Various ones are scattered in my room, the book isn't found.

so I cannot answer soon.

I'm sorry.

Well, nevermind - we just want to play it online, but if you say that it is impassable in honest way, then we simply read it. Of course if you will find the rules it would be great.

By the way, if someone will ask my humble oppinion, it is not real gamebook - the plot is quite linear and most of choices deal with battle tactics. It looks very similar to board game - throw a die, move your token, take a card, read description and make your choice (to fight or to run away). And like in real board game your may skip some fields in both directions. Not the best gamebook ever, but it is Castlevania!