これまた5ヶ月ほど前のことですが、神奈川県秦野市の弘法山に登ってきました。

今年は1月になったら山登りを頑張ろうと思っていたのに、緊急事態宣言が発令されて足止めを喰らってしまいました。その後も、4月になったら、5月になったら、6月になったらと思いつつ、そのたびに緊急事態が延長されるの繰り返し。今年はとにかく全然山登りができていないので、なんだかんだで、これが今年唯一の山登りらしい山登りです。

スタートは小田急小田原線の秦野駅。ここから浅間山、権現山、弘法山、吾妻山と通って、鶴巻温泉駅まで行く予定です。

ここはかなり難易度の低いお手軽ルート。まともな山登りは2020年末の鐘撞堂山以来3か月ぶりくらいだったので、まずは簡単そうなところから、ということで選んだのですが、結局ここからまた5ヶ月も開いちゃったんだよなぁ。

秦野駅から東へ向かうと、目の前にこれから登る山々が見えてきます。

20分ほどで登山口に到着。

少し川沿いを進み、ここからが山登りの本番です。

ここからしばらく階段が続きます。

で、結論から言うと、ここがこの日の山行で一番キツイところでしたね。

いやまあ、多分、本来ならそこまでキツイ坂道でもないはずなんですけど、ブランクがあるとやっぱりキツイっす。この冬は街歩きをしていた分だけ、2020年春のブランクよりは体力的には多少マシではありましたけど、やっぱり街歩きと山歩きとでは使う筋肉が違うなぁということを痛感します。

九十九折りのエリアを抜けると傾斜が緩くなり、山頂も近くなってきます。

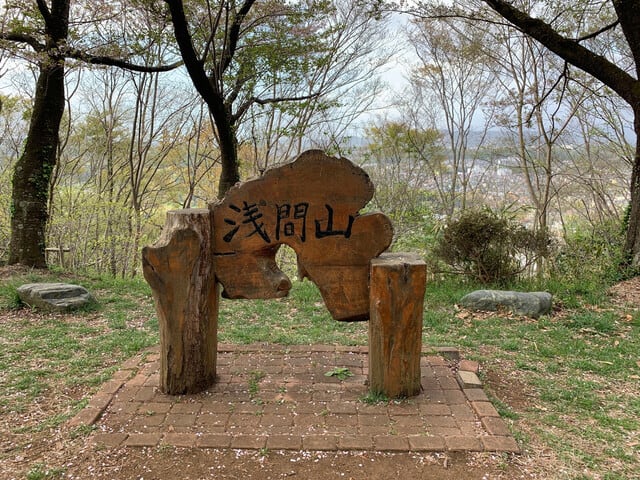

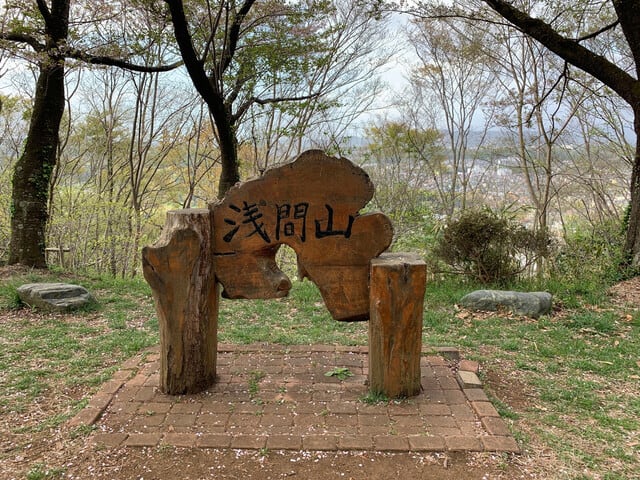

登山口から10分ほどで、まず最初の山、浅間山に到着。

浅間山は標高196m。登山口からの比高はおよそ120m。距離は短かったけど、それなりの高さはあったんですね。

西を見ると、秦野市街が見渡せます。

浅間山山頂付近はかなり広い広場となっています。

この時は8時30分くらいでしたけど、私のほかには数人くらいしかいませんでした。

浅間山から少し下り、駐車場なんかもあるところから、次は権現山へ登ります。

ここもちょっときつめの階段でしたが、権現山まで距離はそんなにないので、一気に登ってしまいます。

5分ほどで標高243m の権現山に到着。ここも広々とした広場になっています。

下にあった案内板にも「権現山(展望台)」と書いてあったように、立派な展望台があります。

この展望台からはぐるりと周囲を見渡すことができ、箱根から富士山、丹沢山系、大山といった周辺の山々も望めるのですが、この日はちょっと雲が多かったですねー。

権現山は、関東ふれあいの道の神奈川県9番目「弘法大師と桜のみち」と、15番目「弘法大師と丹沢へのみち」が交差する場所にあります。ここから北へ行けば「丹沢へのみち」、この後向かう弘法山、吾妻山へのルートは「桜のみち」になります。

関東ふれあいの道の神奈川ルートは比較的歩きやすい道が多いと思いうのですが、ルートがつながっていなかったり、あんまりループになっていなかったりするところが多いんですよね。

権現山から弘法山への道はすごくなだらかで、ゆっくり少しずつ下って、ゆっくり少しずつ登るといった感じです。

道端には花が植えられていたり。

謎の像があったり。

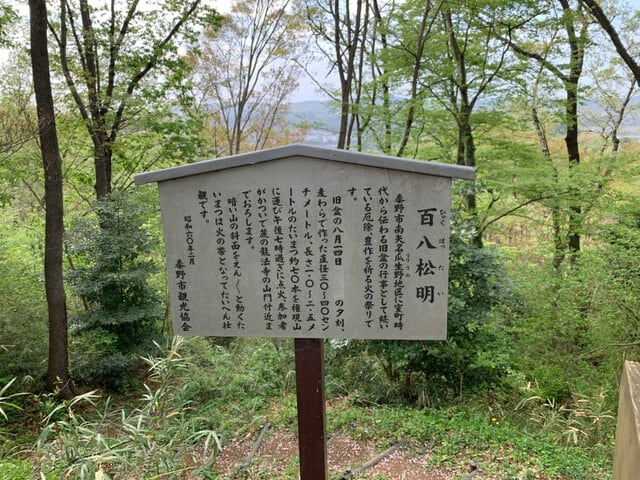

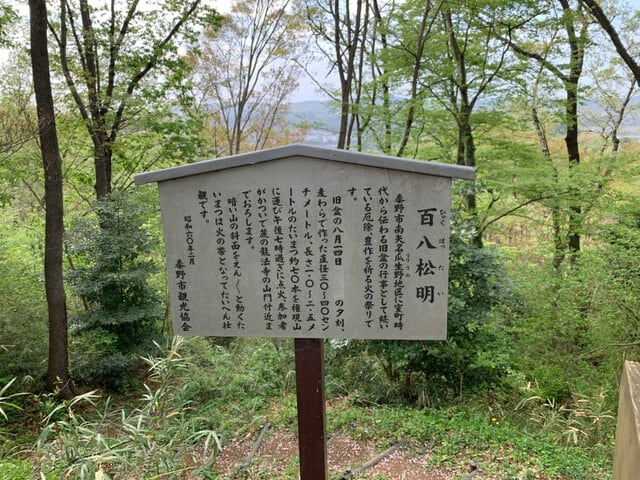

何かの看板があったり。

このエリア一体が弘法山公園となっているので、めちゃくちゃ整備されています。街へ下りるエスケープルート的なものもたくさんあります。

最後に申し訳程度の坂を登れば、弘法山に到着です。

弘法山は標高235m。標高的には権現山より少し低くなっています。

かつて弘法大師がこの山頂で修業したことから、弘法山という名がつけられたという伝承があります。

ここもそれなりに整備されていますが、浅間山、権現山と比べると、“山の上”っぽい雰囲気がありますね。

鐘楼。

弘法の乳の水と呼ばれる井戸です。この井戸の水は白く濁っていて、乳の香りがしていたそうです。

「真夜中に、誰にも知られずに山に登り、乳の水を飲むと、乳がどくどくと出るようになる」(あるいは、この水で粥を炊いて食べれば乳が出る、とも)と言われていて、昔から山に登る人が後を絶たなかったのだとか。

関東大震災の際に水枯れが起こり、今は封鎖されています。

釈迦堂。元々は釈迦如来像と、弘法大師像を祀っていたのですが、火災で釈迦像が焼失し、石造りだった弘法大師像だけが残ったそうです。

当然お堂も焼けてしまい、長く露座となっていたのですが、昭和39年に改めて釈迦堂としてお堂が建てられました。

弘法山周辺は木が多く、眺望はあまりありません。

弘法山から善波峠へと下りていきます。ここからしばらくはずっと下りです。

途中、ちょっと舗装路もあります。

善波峠との分かれ道。左へ行けば、善波峠から高取山方面へと続きます。

今回歩いたルートはかなり楽なので、コロナ前には高取山まで足を伸ばすルートも検討していました。しかし、今歩くにはちょっとハードなので、今回は右のルートを進みます。

若干のアップダウンはありますが、この先も比較的歩きやすいルートで、すいすいと進んでいけます。

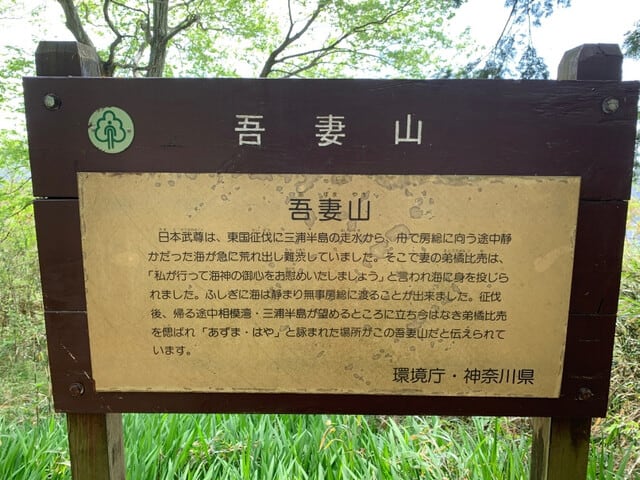

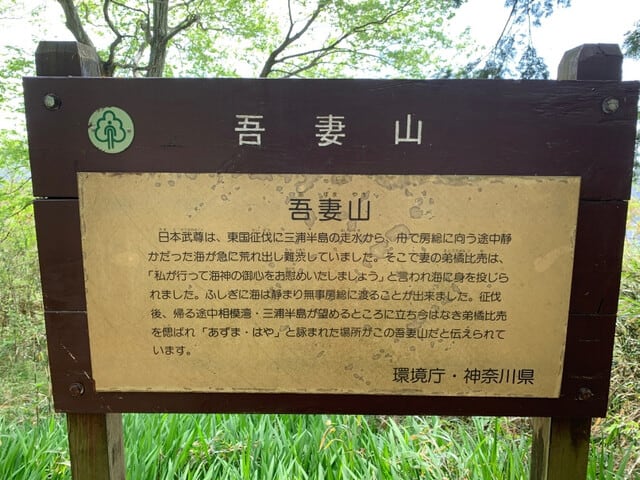

善波峠の分かれ道からおよそ30分ほどで、吾妻山に到着。

吾妻山は標高125m。ほぼほぼ下りだったので、疲労もほとんど感じることなく、快適に歩けました。

眺望はほとんどありません。

ここまで来たら鶴巻温泉まであと少し。

ひたすら下っていきます。

民家の裏に出て、この日の山行は終了です。

行動時間は1時間58分、移動距離は6.9㎞、累積上りは297m、累積下りは372m でした。

久しぶりの山登りでしたが、目論見通り楽なコースでしたので、リハビリとしてはちょどいい感じでしたね。もっとも、この後、現在までまた5ヶ月のブランクが開いちゃっているんですけど。

今発令されている緊急事態宣言は9月12日まで、ということになっているのですが、その後どうなるかはまだ不透明ですね。

一応、12日解除されるという前提で、18日(土)辺りからまた難易度の低い山からやり直す予定ではいるのですが、こんなことを繰り返していると、だんだん登れる低山が無くなっていくんですよね。神奈川といえば丹沢山系という大物がどっしりと構えていますが、それ以外でも三浦半島の方とか、東海道本線沿いとか、御殿場線沿いとか、割と難易度の低い山があったりするので、その辺りも開拓していきたいと思っています。

今年は1月になったら山登りを頑張ろうと思っていたのに、緊急事態宣言が発令されて足止めを喰らってしまいました。その後も、4月になったら、5月になったら、6月になったらと思いつつ、そのたびに緊急事態が延長されるの繰り返し。今年はとにかく全然山登りができていないので、なんだかんだで、これが今年唯一の山登りらしい山登りです。

スタートは小田急小田原線の秦野駅。ここから浅間山、権現山、弘法山、吾妻山と通って、鶴巻温泉駅まで行く予定です。

ここはかなり難易度の低いお手軽ルート。まともな山登りは2020年末の鐘撞堂山以来3か月ぶりくらいだったので、まずは簡単そうなところから、ということで選んだのですが、結局ここからまた5ヶ月も開いちゃったんだよなぁ。

秦野駅から東へ向かうと、目の前にこれから登る山々が見えてきます。

20分ほどで登山口に到着。

少し川沿いを進み、ここからが山登りの本番です。

ここからしばらく階段が続きます。

で、結論から言うと、ここがこの日の山行で一番キツイところでしたね。

いやまあ、多分、本来ならそこまでキツイ坂道でもないはずなんですけど、ブランクがあるとやっぱりキツイっす。この冬は街歩きをしていた分だけ、2020年春のブランクよりは体力的には多少マシではありましたけど、やっぱり街歩きと山歩きとでは使う筋肉が違うなぁということを痛感します。

九十九折りのエリアを抜けると傾斜が緩くなり、山頂も近くなってきます。

登山口から10分ほどで、まず最初の山、浅間山に到着。

浅間山は標高196m。登山口からの比高はおよそ120m。距離は短かったけど、それなりの高さはあったんですね。

西を見ると、秦野市街が見渡せます。

浅間山山頂付近はかなり広い広場となっています。

この時は8時30分くらいでしたけど、私のほかには数人くらいしかいませんでした。

浅間山から少し下り、駐車場なんかもあるところから、次は権現山へ登ります。

ここもちょっときつめの階段でしたが、権現山まで距離はそんなにないので、一気に登ってしまいます。

5分ほどで標高243m の権現山に到着。ここも広々とした広場になっています。

下にあった案内板にも「権現山(展望台)」と書いてあったように、立派な展望台があります。

この展望台からはぐるりと周囲を見渡すことができ、箱根から富士山、丹沢山系、大山といった周辺の山々も望めるのですが、この日はちょっと雲が多かったですねー。

権現山は、関東ふれあいの道の神奈川県9番目「弘法大師と桜のみち」と、15番目「弘法大師と丹沢へのみち」が交差する場所にあります。ここから北へ行けば「丹沢へのみち」、この後向かう弘法山、吾妻山へのルートは「桜のみち」になります。

関東ふれあいの道の神奈川ルートは比較的歩きやすい道が多いと思いうのですが、ルートがつながっていなかったり、あんまりループになっていなかったりするところが多いんですよね。

権現山から弘法山への道はすごくなだらかで、ゆっくり少しずつ下って、ゆっくり少しずつ登るといった感じです。

道端には花が植えられていたり。

謎の像があったり。

何かの看板があったり。

このエリア一体が弘法山公園となっているので、めちゃくちゃ整備されています。街へ下りるエスケープルート的なものもたくさんあります。

最後に申し訳程度の坂を登れば、弘法山に到着です。

弘法山は標高235m。標高的には権現山より少し低くなっています。

かつて弘法大師がこの山頂で修業したことから、弘法山という名がつけられたという伝承があります。

ここもそれなりに整備されていますが、浅間山、権現山と比べると、“山の上”っぽい雰囲気がありますね。

鐘楼。

弘法の乳の水と呼ばれる井戸です。この井戸の水は白く濁っていて、乳の香りがしていたそうです。

「真夜中に、誰にも知られずに山に登り、乳の水を飲むと、乳がどくどくと出るようになる」(あるいは、この水で粥を炊いて食べれば乳が出る、とも)と言われていて、昔から山に登る人が後を絶たなかったのだとか。

関東大震災の際に水枯れが起こり、今は封鎖されています。

釈迦堂。元々は釈迦如来像と、弘法大師像を祀っていたのですが、火災で釈迦像が焼失し、石造りだった弘法大師像だけが残ったそうです。

当然お堂も焼けてしまい、長く露座となっていたのですが、昭和39年に改めて釈迦堂としてお堂が建てられました。

弘法山周辺は木が多く、眺望はあまりありません。

弘法山から善波峠へと下りていきます。ここからしばらくはずっと下りです。

途中、ちょっと舗装路もあります。

善波峠との分かれ道。左へ行けば、善波峠から高取山方面へと続きます。

今回歩いたルートはかなり楽なので、コロナ前には高取山まで足を伸ばすルートも検討していました。しかし、今歩くにはちょっとハードなので、今回は右のルートを進みます。

若干のアップダウンはありますが、この先も比較的歩きやすいルートで、すいすいと進んでいけます。

善波峠の分かれ道からおよそ30分ほどで、吾妻山に到着。

吾妻山は標高125m。ほぼほぼ下りだったので、疲労もほとんど感じることなく、快適に歩けました。

眺望はほとんどありません。

ここまで来たら鶴巻温泉まであと少し。

ひたすら下っていきます。

民家の裏に出て、この日の山行は終了です。

行動時間は1時間58分、移動距離は6.9㎞、累積上りは297m、累積下りは372m でした。

久しぶりの山登りでしたが、目論見通り楽なコースでしたので、リハビリとしてはちょどいい感じでしたね。もっとも、この後、現在までまた5ヶ月のブランクが開いちゃっているんですけど。

今発令されている緊急事態宣言は9月12日まで、ということになっているのですが、その後どうなるかはまだ不透明ですね。

一応、12日解除されるという前提で、18日(土)辺りからまた難易度の低い山からやり直す予定ではいるのですが、こんなことを繰り返していると、だんだん登れる低山が無くなっていくんですよね。神奈川といえば丹沢山系という大物がどっしりと構えていますが、それ以外でも三浦半島の方とか、東海道本線沿いとか、御殿場線沿いとか、割と難易度の低い山があったりするので、その辺りも開拓していきたいと思っています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます