最も保存状態のよい妓楼(と言っても1階は大分手が加えられた形跡あり)は伏見町側にある。2階の照明器具や手すりなどに色街の残り香を微かに感じた。

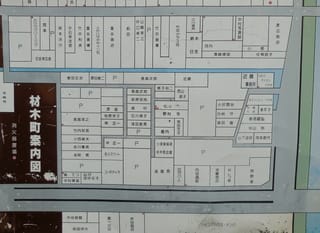

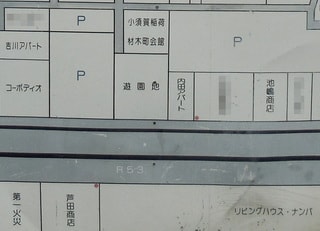

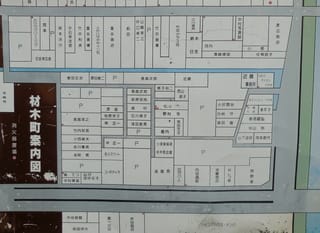

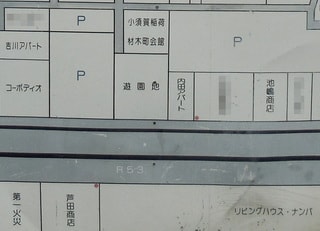

小路に面したスナックはその傷み具合から見てもう営業していないだろう。突き当りを左折し宮川の土手下方面へ向かう。転業アパートの手前が小さな遊園地になっている。材木町案内図(※東大番所跡近くに設置)を見るとこの奥に稲荷がある。

もと妓楼を安易に「負の遺産」として片付けずに1つ位は「歴史的建造物」として改修保存してもらいたい、広島県福山市鞆町の「ありそ楼」のように。最後に『角川日本地名大辞典33 岡山県』から材木町の説明を引用しておく。津山城築城の際の木材置場がその後追廻馬場となり千歳町(ちとせまち)を経て遊廓へと変貌する流れが掴めると思う。

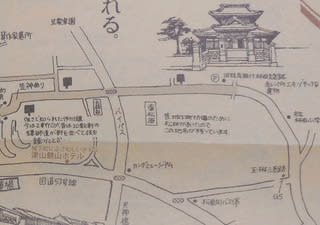

[近世~近代]江戸期~現在の町名。江戸期は津山城下の1町,町人地。明治22年津山町,昭和4年からは津山市の町名。(中略)町名の由来は,森氏津山築城のとき用材置場にしたことによる。城下町の建設が続いて材木商が生まれ,商業の町となった。元禄10年の城下町図によれば,家数33うち持家30・借家3,人数479(男244・女235)。津山家数役付惣町堅横関貫橋改帳によれば,大工職14軒が見え,ほかに木屋・木挽屋があり,材木商と見られる屋号もある。町並みの南の材木置場はのちに馬場となった。これは川岸を利用したもので,富くじの会場にも利用され,よく人が集まったという。小須賀稲荷神社があり,松平氏重臣の小須賀氏別邸が当町にあって,その屋敷神を町内神にしたものである。東に宮川が南流し宮川大橋がある。ここに城下東の入口として大番所があり制札場があった。東部からはこの橋を通らなければ町に入れず,通行量は多く当町の商家は商いに有利であった。明治期の戸数69・人口239(津山誌)。明治以降宮川土堤を中心に遊廓が成立した。千歳町・追回しなどと称され,西へ発展し伏見町にものびたが昭和32年に消滅した。津山劇場あるいは宮川座は明治末期から昭和40年代まで芝居を中心に興行していた。(以下略)

小路に面したスナックはその傷み具合から見てもう営業していないだろう。突き当りを左折し宮川の土手下方面へ向かう。転業アパートの手前が小さな遊園地になっている。材木町案内図(※東大番所跡近くに設置)を見るとこの奥に稲荷がある。

もと妓楼を安易に「負の遺産」として片付けずに1つ位は「歴史的建造物」として改修保存してもらいたい、広島県福山市鞆町の「ありそ楼」のように。最後に『角川日本地名大辞典33 岡山県』から材木町の説明を引用しておく。津山城築城の際の木材置場がその後追廻馬場となり千歳町(ちとせまち)を経て遊廓へと変貌する流れが掴めると思う。

[近世~近代]江戸期~現在の町名。江戸期は津山城下の1町,町人地。明治22年津山町,昭和4年からは津山市の町名。(中略)町名の由来は,森氏津山築城のとき用材置場にしたことによる。城下町の建設が続いて材木商が生まれ,商業の町となった。元禄10年の城下町図によれば,家数33うち持家30・借家3,人数479(男244・女235)。津山家数役付惣町堅横関貫橋改帳によれば,大工職14軒が見え,ほかに木屋・木挽屋があり,材木商と見られる屋号もある。町並みの南の材木置場はのちに馬場となった。これは川岸を利用したもので,富くじの会場にも利用され,よく人が集まったという。小須賀稲荷神社があり,松平氏重臣の小須賀氏別邸が当町にあって,その屋敷神を町内神にしたものである。東に宮川が南流し宮川大橋がある。ここに城下東の入口として大番所があり制札場があった。東部からはこの橋を通らなければ町に入れず,通行量は多く当町の商家は商いに有利であった。明治期の戸数69・人口239(津山誌)。明治以降宮川土堤を中心に遊廓が成立した。千歳町・追回しなどと称され,西へ発展し伏見町にものびたが昭和32年に消滅した。津山劇場あるいは宮川座は明治末期から昭和40年代まで芝居を中心に興行していた。(以下略)