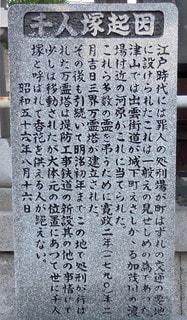

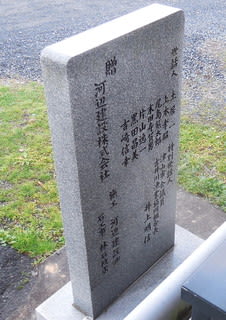

私は千人塚から東津山駅まで足を延ばした。津山の旅でぜひ見ておきたい物があったのである。小さな駅の駐輪場近くに記念碑が保存されていた。

正面に「昭和十七年十月十四日 鐡道開通七十年記念 元鐡道大臣従三位勲二等小川郷太郎書」、そして側面に「昭和十七年十二月八日 大東亞戦爭大詔渙發一周年建之」と彫られている。

ここでの70年とは明治5年9月12日(1872年10月14日)の新橋‐横浜間の鉄道開通から数えてという意味だ。小川郷太郎(旧姓村山)は岡山県浅口郡(現里庄町)出身の政治家(東京帝大卒業後大蔵省に入省、京都帝大教授を経て政界入り)で第2次近衛内閣で鉄道大臣を務めた。昭和17年(1942)6月帝国海軍はミッドウェー海戦で大敗を喫し戦局は悪化の一途を辿る。同年8月中等学校・高等学校学年短縮案要綱を閣議決定。昭和18年度より実施。(『日本の近代第12巻 学歴貴族の栄光と挫折 竹内洋著』関係年表を参照)

戦後の似非文化人は当時の軍隊・政治家・官僚の無責任体制を非難したが、

最も酷くて罪深いのは報道機関だろう。獄門を免れた火付けの下手人のDNAを受け継ぐ者たちが今また同じ過ちを犯している。インターネット全盛期において反日工作員の未来は実に暗い(ポイント・オブ・ノー・リターン)

にほんブログ村

にほんブログ村