ここのところ何かと忙しくしていましてブログはお休みしていましたが、またしても庚申塔拓本のご紹介です。今まで同様に、今回も拓本採りを趣味にしている方なら、絶対に「そんな拓本はタダでもいらない!・お金を払うと言っても採りたくもない」という代物です。しかし、私にとっては今のうちにそれを記録として写真ではなく拓本で残しておきたいと、敢えて挑戦しました。そして馬鹿らしいような時間を要して手拓しましたが、その出来栄えは採る前から分かっていましたのでガッカリもしません。むしろ、よくぞ後世に残す資料を増やしたと、自画自賛しています。それほど、この庚申塔は当地の庚申塔群の中でも最悪の状態です。高さは94.0㎝で横幅は52.0㎝。勿論、大人三人でもビクともしない重さです。それゆえに、本来なら立てて置きたいのだがどうしようもなく横倒しのままです。また見た目が非常に悪く、普通の庚申塔調査なら見逃してしまいそうな庚申塔です。しかもその状態はボロボロの有様で、一見しただけではとても庚申塔とは思えない状態です。

当然ながら、手拓前の、水張りをしただけで画仙紙はボロボロ、紙が水と馴染んできてから刷毛で丁寧に張り付けてもその表面の凹凸等の酷さに益々画仙紙はボロボロ。それでも我慢比べで墨入れの状態までに持っていきましたが、墨入れでまたしても画仙紙はボロボロ。勿論、一枚の画仙紙では水張りさえままならぬのが分かっていたので、上下二枚に分けて手拓しました。自宅へ帰ってきてから、またその修正やら補修に膨大な時間を費やす羽目になったのは言うまでもありません。10㎝四方位の小さな画仙紙で一か所ずつ細かく採拓するならもう少しましな拓本が取れただろうが、その根性なしの私にはこれが限度と諦めました。

今回は、8時半には本日最初の仕事としてこれを選んだが、終わってみれば2時間半ほど費やしたことになる。何ということだと自嘲しながら、その後は精力的に夢中で次から次へと手拓作業に入り、昼食時間も口にパンを加えたまま午後4時半まで続けて何とか今回予定していた13基を採り終えました。疲れで足と腰がいうことを聞かなくなり、フラフラしながら車まで到着し、そのまま面倒なので帰宅しました。それから二日経った今も、足と腰はシビレが来ています。今週中頃には、またしても庚申山へ入ろうと思っているのに!。帰宅してから、今回の成果を確認したら、何ということはない、2基も手拓忘れの庚申塔が出てきました。次回は、それを片付けてからの話です。次回も、大変な拓本採りが待っているというのに!嗚呼、嬉しさで?泣けてくる!!

下のカラー写真は、水をたっぷりと含ませてから採りましたのではっきりと「庚申」の文字は読めますが、奉納者二名の氏名は存在そのものまで確認が難しい状態です。下部は欠損のために指名全部は読めません。残念!

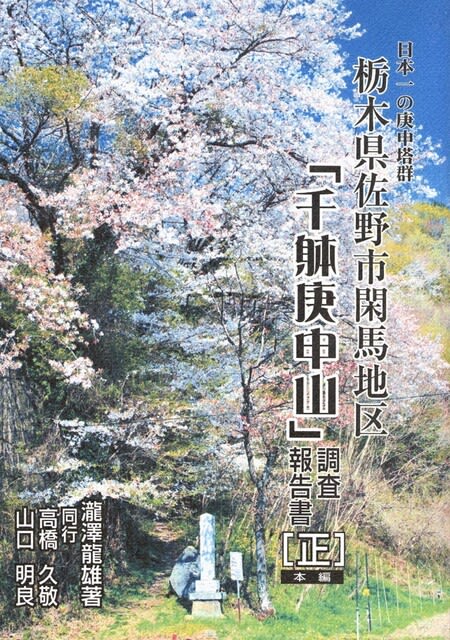

3枚目は、その親塔の後ろから山頂へ向かって延々と続く庚申塔群の始まり風景です。ここから山頂までに並ぶ庚申塔の数は430基余。只今はそれらの記録に間違いがないか、或いはまだまだ地中に埋もれている庚申塔はもう無いかという確認作業中です。

3枚目は、その親塔の後ろから山頂へ向かって延々と続く庚申塔群の始まり風景です。ここから山頂までに並ぶ庚申塔の数は430基余。只今はそれらの記録に間違いがないか、或いはまだまだ地中に埋もれている庚申塔はもう無いかという確認作業中です。