只今は、栃木県藤岡町(今は栃木市と合併)の出身者である森 保定(森 士興・鷗村森etc)の撰文した栃木県内石碑を調査中で、その最終段階として地元である旧藤岡町へ通っています。

そして、タイトルにも一部記しました四角柱の一部にある「大前神社拝殿新築應募諸君姓名抜萃碑をどうにか調査が終わりましたので掲載します。

その前に、この石碑については2003年12月3日付けの「古田史学会報-59号」に「大前神社碑文検討応援記」としてその詳細がパソコンでも見られるようになっていました。今から20年も前に纏めたもので、凄いなと感心しきりです。

銘文は、拓本を採ったりやぶ蚊と闘いながら現地で解読を試みたようで、そのご苦労の程をご察し申し上げます。そして、銘文の一部に不読箇所やら間違い読みが、私の拙い手拓作業でも全文が読めましたので、それも下記のURLをコピーペーストして御笑覧方々、ご検討いただけたらと思います。

http://tochigikenpurunima.web.fc2.com/sekihi/gyousei-betu/tochigi_city/hujioka_oosaki_meibun.pdf

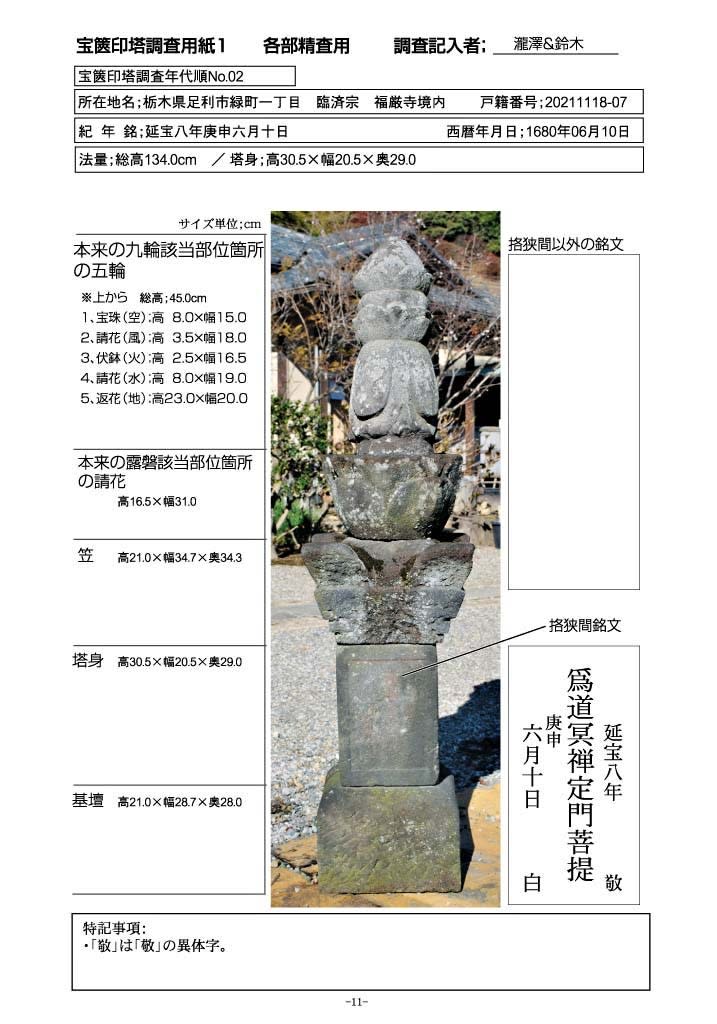

掲載した最初の画像は、全景写真です。銘文はこの写真では裏側にありますが、その面の中央に6行に渡って記されています。勿論、写真撮影では解読するのは非常に困難な状態です。

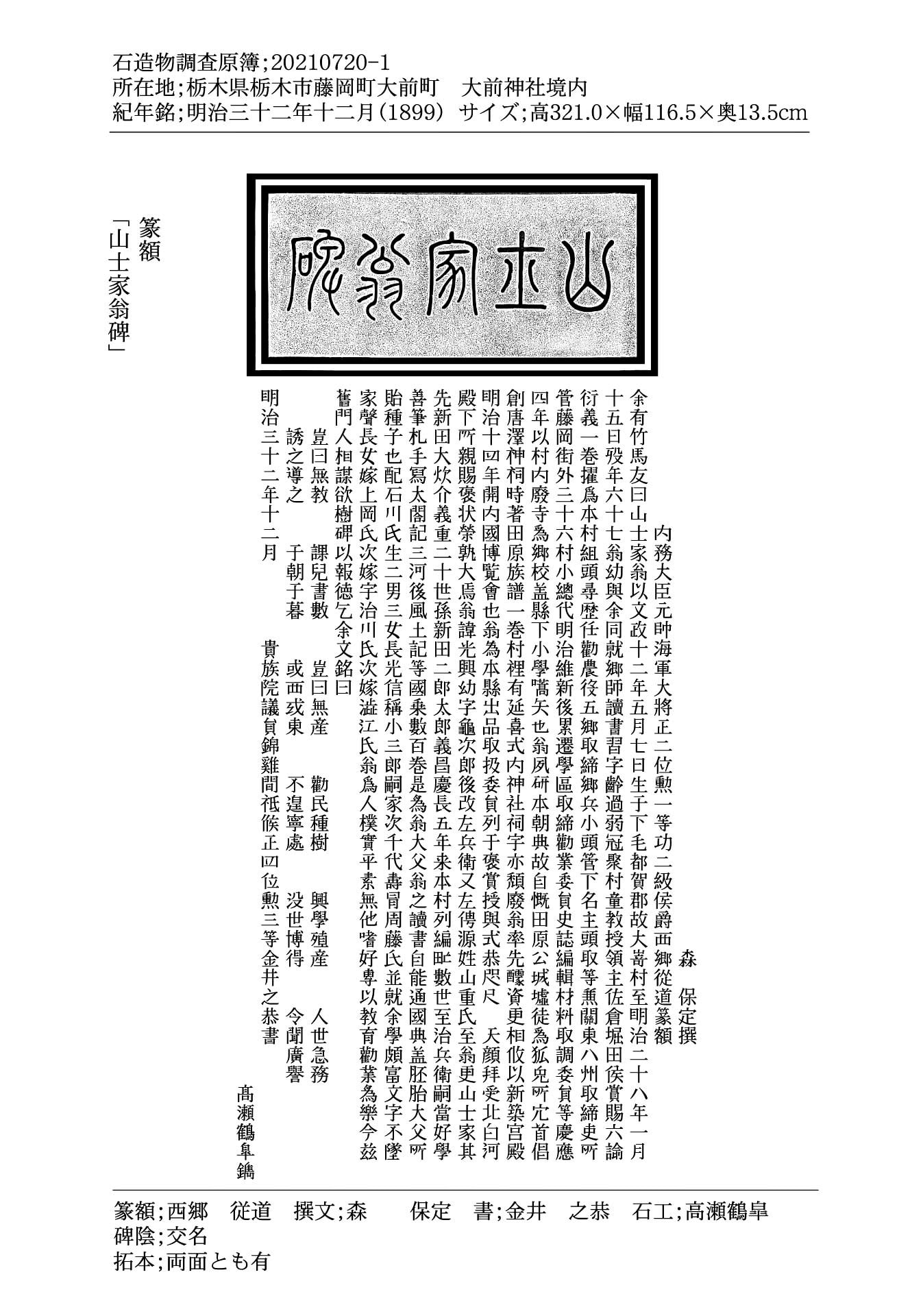

二枚目、次は私の読んだ銘文とその箇所の拓本です。この拓本では細かいところが読めないかもしれないと、上記に掲載したPDF画像をご覧ください。100%以上に拡大しても見られるようにしてありますので、そちらなら問題なく文字が見えると思います。

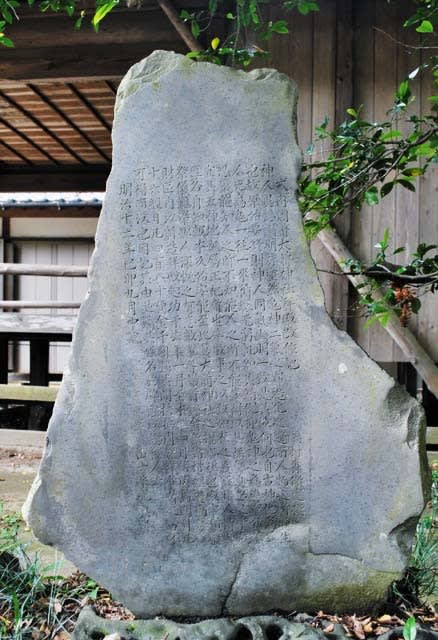

三枚目は、この石碑の全面拓本画像です。但し、この面は、現地の配置されている位置からは碑陰に当たります。正面と左右面は、醵金した金額と住まい地とその方の姓名が、小さな文字でびっしりと刻まれているだけです、また、銘文のある面にしてもその面の左右三分の二は同じく姓名等が刻まれていて、銘文はその面の中央に刻まれています。本気になって見ませんと、銘文があるのかさえも判らない状態です。

以上、興味のある方は興味があるのですが、一般の方は全く無視です。ちなみに藤岡町町史でさえ、この石碑は調査が抜けているようです。