10月16日、長尾山古墳の発掘調査現地説明会に行つてきた。

この長尾山古墳は、寶塚市の山手台といふ住宅造成地の山手台南公園の南に隣接する位置にある前方後圓墳で、2007年夏から阪大考古學研究室が中心となつて調査を續けてきた。

その結果、この古墳は墳長40mの前方後圓墳で、出土埴輪からみて4世紀初頭に遡る、猪名川流域では最古の古墳であることが判明した。

今年は後圓部分の埋葬施設の發掘調査が行はれ、長さ6.7m、幅2.7m、高さ1mの粘土槨が發見された。

これは全國でも10指に入る巨大なもので、しかも當初の形をほぼ完全に保つてゐるといふ稀有な例だといふ。

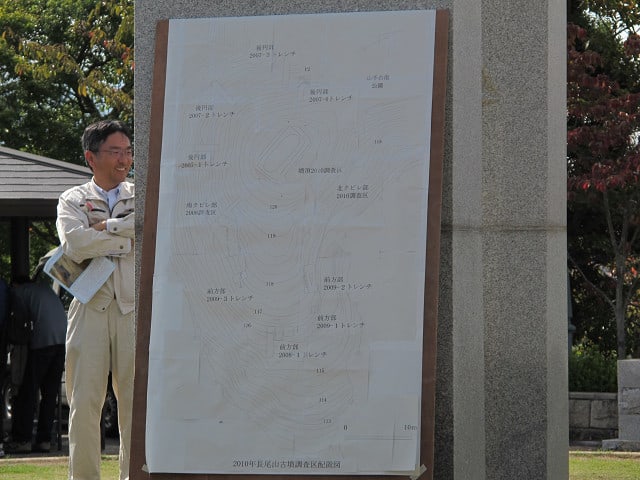

説明して下さつたのは、 阪大考古學研究室 の 福永教授 。(上の寫眞)

福永教授の説明の後、いよいよ古墳域に入る。

ただし、一度に30人ほどしか入れない爲、列をつくつて順番待ちとなる。

私は午後1時からの説明會に參加したのだが、參加者はおそらく300人ほど。

午前10時の説明會では1千人もの參加者があつて、さらに長い列が出來たのだとか。

こちらは、古墳の形状がわかるマップ。

丘陵の尾根に沿つて、地形を利用して作られてゐることが見てとれる。

北クビレ部の發掘現場。

クビレ部といふのは、前方後圓墳の前方部と後圓部を繋ぐ屈曲部分のことで、これを確定することにより古墳の形状が明らかになるらしい。

寫眞の中ほどに、柱のやうに地面から突き出てゐるのは、圓筒埴輪。

これらにより、古墳の築造年代が推定される。

これが後圓部の墳頂に發掘された粘土槨を横方向から見たもの。

こちらは粘土廓を縱方向から見たもので、粘土槨の形状がよくわかる。

上部が少し陷沒してゐるが、この程度であればほぼ完全な形と云つてよいらしい。

粘土槨は、發見された時には上部が陷沒して落ち込んでしまひ、溝のやうになつてしまつてゐるものが大半なのだとか。

福永教授曰く、「私が生きてゐるうちに、これほど完全なものはもう見つからないかもしれません」。

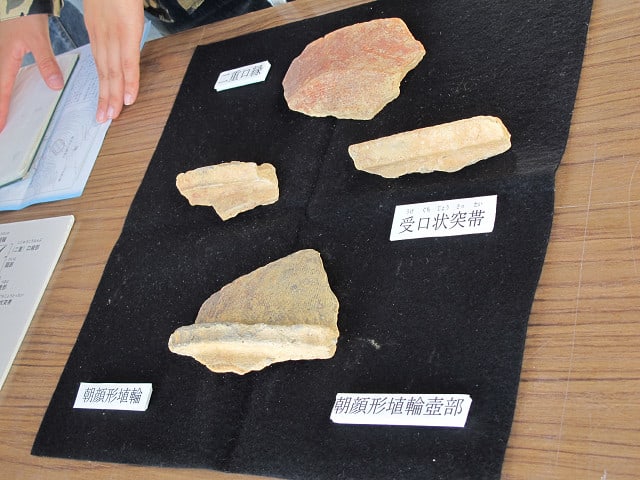

古墳からの出土物。

ちなみに、この粘土槨には盜掘された痕跡がないので、中に副葬品があるかもしれない。

ただ、この發掘には細心の準備が必要なため、今囘の調査後は埋め戻されるとのこと。

<使用カメラ:Canon PowerShot G11>

<産經ニュースより引用>

保存状態が良好な巨大粘土槨発見 宝塚・長尾山古墳

2010.10.12 21:52

長尾山古墳で発掘された国内最古段階の巨大粘土槨=12日午後、宝塚市山手台東(甘利慈撮影) 古墳時代前期(4世紀初め)に築かれた兵庫県宝塚市の前方後円墳、長尾山古墳(全長39メートル)で、被葬者を納めた木棺を粘土で覆う埋葬施設「粘土槨(かく)」が見つかり、調査をしている大阪大と市教委が12日、発表した。粘土槨はほぼ完全な状態で残り、後世の盗掘を受けていないことが判明。副葬品が埋葬当時のまま残っている可能性が高く、貴重な資料になりそうだ。

粘土槨は長さ6.7メートル、幅2.7メートル、高さ1メートル。木棺を保護するため全体を粘土で覆う構造となっていた。

粘土槨は国内で500例近く確認されているが、大半が盗掘を受け、完全な状態で残るのは極めて珍しい。木棺もほとんど腐敗していないとみられ、内部には銅鏡など多彩な副葬品があるとみられる。

粘土槨内部の調査については、副葬品の保存方法などを慎重に検討する必要があるとして、いったん埋め戻すことになった。

粘土槨は、大阪府富田林市の真名井(まない)古墳(前方後円墳、全長60メートル)、奈良県御所市の鴨都波(かもつば)1号墳(方墳、一辺19メートル)などにもみられ、被葬者は大和朝廷とのつながりが深い地元の有力者とみられている。

寺前直人助教は「副葬品の配置を調べることで、当時の思想などを解明する手がかりになる」と話した。現地説明会は16日午前10時と午後1時から。阪急宝塚線山本駅下車、北西に徒歩10分。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます