<管子>牧民第一[牧民:人民を養い治める意。]

箴言①

「蓄財満ちて礼節を知り、衣食足りて榮辱を知る。しかして、天命の本姓(道)を守り通せば君令守られ国は安泰。守らざれば国は滅亡。」

「倉廩實,則知禮節、衣食足,則知榮辱。四維張則君令行、四維不張國乃滅亡。」

倉廩(そうりん)實つれば、則ち禮節を知り、衣食足れば、則ち榮辱を知る。四維張れば則ち君令行われ、四維張らざれば国は乃ち滅亡す。

「食糧事情に心配が無く、国を正しく統治する上で基本となる四つの徳目(礼儀・正義・誠実・恥辱)が確りと調っていれば、君主の政令は正しく行われて国家は安寧を保ち、確りと調っていなければ、国は滅亡することになる。」

一般には、「衣食足りて礼節を知る。」で知られる有名な諺の元になる文章。

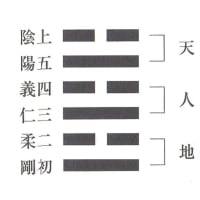

大地が四本の大綱(おおつな)でバランスを保っているという神話に由来する「四維」なる語を用いているので、徳目に制限が加えられている嫌いがあり、禮・義・廉・恥の四つに限る必要は無い様に思うが、このことは余り重要な問題ではない。「易経」に言う元亨利貞の四徳でも良いし、儒教で言う五常(仁義礼智信)の徳目から選択しても良いだろうと思う。特に禮・義・廉・恥に限った意義はよく解らないが、常識的な政策思想である。

動物本能としての食が真っ先に来るのは、人も動物であることから当然のことだが、人の道がその次と言うことになると、有史以来絶えず続く争い=戦争という手段は、人類にとっても避けられない事実として認識しておかなければならない現実の姿と 云うことになる。悲しいことではあるが、素直に認めて更なる対抗手段を構築せねばなるまい。時代の進行に合わせて、その手段も巧妙になるべきだが、現実は逆行する危うさを感じる。

さて、実務政治家の管仲は、衣食を先にして礼節をそれに付随させており、一方理想を語る儒家は人の道(四端の心、五常の道)を第一に掲げている。何れに視点を置くかによって受け取り方は異なるが、理が情を押さえ込む情況を如何に実現するかが焦点にになることには間違いない。

ここで一つ気になるのは、「牧民」という言葉である。「牧畜」とか「牧養」と言う使われ方をするが、牧=「養う・治める」という意味から、民も畜も同列に扱われているように思われる点である。階級色が色濃く表れているのは、この時代致し方のないことなのだろうか?

尚お、この「牧民篇」には、可なり具体的な施策が記されているので、施政を志す者は一度は目を通すことを強く望みたい。

[参考]

<管子、牧民>

「1凡有地牧民者,務在四時,守在倉廩。國多財,則遠者來,地辟舉,則民留 處。倉廩實,則知禮節;衣食足,則知榮辱;上服度,則六親固、四維張,則君令行。故省刑之要,在禁文巧,守國之度,在飾四維。順民之經,在明鬼神,祇山川,敬宗廟,恭祖舊。不務天時,則財不生、不務地利,則倉廩不盈、野蕪曠,則民乃荒,上無量,則民乃妄。文巧不禁,則民乃淫,不璋兩原,則刑乃繁。不明鬼神,則陋民不悟;不祇山川,則威令不聞;不敬宗廟,則民乃上校;不恭祖舊,則孝悌不備;四維不張,國乃滅亡。右國頌」

凡そ地を有(たも)ち民を牧(やしな)う者は、務め四時に在り、守り倉 廩に在り。國に財多ければ、則ち遠き者來り、地辟舉(へききょ)すれば、則ち民留處(りゅうしょ)す。倉廩(そうりん)實つれば、則ち禮節を知り、衣食足れば、則ち榮辱を知る。上(かみ)が度を服(おこな)えば、則ち六親固く、四維張れば、則ち君令行わる。故に刑を省くの要は、文巧(ぶんこう)を禁じるに在り、國を守るの度は、四維を飾(ただ)すに在り。民を順(おし)えるの經は、鬼神を明らかにし、山川を祇(つつし)み、宗廟を敬し、祖舊(そきゅう)を恭するに在り。天時務めざれば、則 ち財は生ぜず、地利を務めざれば、則ち倉廩盈(み)たず、野が蕪曠(ぶくおう)なれば、則ち民乃ち荒(すさ)び、上に量無ければ、則ち民乃ち妄なり。文巧(ぶんこう)禁ぜざれば、則ち民乃ち淫し、兩原(りょうげん)を璋(ふさ)がざれば、則ち刑は乃ち繁なり。鬼神を明らかにせざれば、則ち陋民(ろうみん)悟らず、山川を祇まざれば、則ち威令聞えず、宗廟を敬せざれば、則ち民乃ち上校し、祖舊(そきゅう)を恭せざれば、則ち孝悌備わらず、四維張らざれば、國乃ち滅亡す。右國頌(こくよう)。

「2國有四維,一維絶則傾,二維絶則危,三維絶則覆,四維絶則滅。傾可正也,危可安也,覆可起也,滅不可復錯也。何謂四維?一曰禮、二曰義、三曰廉、四曰恥。禮不踰節,義不自進。廉不蔽惡,恥不從枉。故不踰節,則上位安;不自進,則民無巧軸;不蔽惡,則行自全;不從枉,則邪事不生。右四維」

國に四維有り、一維絶えれば則ち傾き、二維絶えれば則ち危うく、三維絶 えれば則ち覆えり、四維絶えれば則ち滅ぶ。傾は正す可きなり、危は安んず可きなり、覆は起す可きなり、滅は復た錯く可刈らざるなり。何をか四維と謂う?一に曰く禮、二に曰く義、三に曰く廉、四に曰く恥。禮は節を踰えず、義は自ら進まず。廉は惡を蔽わず、恥は枉に従わず。故に節を踰えざれば、則ち上の位は安く、自ら進まざれば、則ち民に巧軸無く、惡を蔽わざれば、則ち行いは自ら全く、枉に従わざれば、則ち邪事生ぜず。

「4錯國於不傾之地,積於不涸之倉,藏於不竭之府,下令於流水之原,使民於 不爭之官,明必死之路,開必得之門。不為不可成,不求不可得,不處不可久,不行不可復。錯國於不傾之地者,授有德也。積於不涸之倉者,務五穀也。藏於不竭之府者,養桑麻育六畜也。下令於流水之原者,令順民心也。使民於不爭之官者,使各為其所長也。明必死之路者,嚴刑罰也。開必得之門者,信慶賞也、不為不可成者,量民力也。不求不可得者,不彊民以其所惡也。不處不可久者,不偸取一世也。不行不可復者,不欺其民也。故授有德,則國安、務五穀,則食足、養桑麻,育六畜,則民富、令順民心,則威令行、使民各為其所長,則用備、嚴刑罰,則民遠邪、信慶賞,則民輕難、量民力,則事無不成、不彊民以其所惡,則詐偽不生、不偸取一世,則民無怨心、不欺其民,則下親其上。」

国を傾かざるの地に錯き、涸れざるの倉に積み、竭きざるの府に蔵め、令 を流水の原に下し、民を不爭の官に使い、必死の路を明らかにし、必得の門を開く。成す可からざるを為さず、得可からざるを求めず、久しくす可からざるに處らず、復びす可からざるを行わず。國を傾かざるの地に錯くとは、有德に授けるなり。涸れざるの倉に積むとは、五穀を務めるまり。竭きざるの府に蔵めるとは、桑麻を養い六畜を養うなり。令を流水の原に下すとは、令が民心に順うなり。民を不爭の官に使うとは、使各おの其の長ぜる所を為さしむるなり。必死の路を明らかにするとは、刑罰を厳にするなり。必得の門を開くとは、慶賞を信に。成す可からざるを為さずとは、民力を量るなり。得可からざるを求めずとは、民に彊うるに其の惡む所を以てせざるなり。久しくす可からざるに處らずとは、一世に偸取せざるなり。復びす可からざるを行わずとは、其の民を欺かざるなり。故に有德に授ければ、則ち國は安く、五穀を務めれば,則ち食足り、桑麻を養い、六畜を育えば、則ち民は富み、令民心に順えば、則ち威令行われ、民をして各おの其の長じる所を為さしむれば、則ち用備わり、刑罰を厳にすれば、則ち民は邪に遠ざかり、慶賞を信にすれば、則ち民難を軽んじ、民力を量れば、則ち事成らざるは無く、民に彊うるに其の惡む所を以てせざれば、則ち詐偽生ぜず、一世に偸取せざれば、則ち民は怨心無く、其の民を欺かざれば、則ち下は其の上に親しむ。

「5以家為郷,郷不可為也。以郷為國,國不可為也。以國為天下,天下不可為 也。以家為家,以郷為郷,以國為國,以天下為天下。毋曰不同生,遠者不聽。毋曰不同郷,遠者不行。毋曰不同國,遠者不從。如地如天,何私何親?如月如日,唯君之節。御民之轡,在上之所貴。道民之門,在上之所先。召民之路,在上之所好惡。故君求之,則臣得之。君嗜之,則臣食之。君好之,則臣服之。君惡之,則臣匿之。毋蔽汝惡,毋異汝度,賢者將不汝助。言室滿室,言堂滿堂,是謂聖王。城郭溝渠,不足以固守;兵甲彊力,不足以應敵;博地多財,不足以有衆。惟有道者,能備患於未形也,故禍不萌。天下 不患無臣,患無君以使之。天下不患無財,患無人以分之。故知時者,可立以為長。無私者,可置以為政。審於時而察於用,而能備官者,可奉以為君也。緩者後於事。吝於財者失所親,信小人者失士。」

家を以て郷を為(おさ)めれば、郷は為む可からざるなり。郷を以て國を 為めれば、國は為む可からざるなり。國を以て天下を為めれば、天下は為む可からざるなり。家を以て家を為め、郷を以て郷を為め、国を以て国を為め、天下を以て天下を為む。生を同じくせずと曰うこと毋かれ、遠き者は聽かず。郷を同じくせずと曰うこと毋かれ、遠き者は行かず。国を同じくせずと曰うこと毋かれ、遠き者は從わず。地のごとく天の如く、何をか私し何をか親しまん?月をのごとく日の如く、唯だ君の節のままなり。民を御するの轡は、上の貴ぶ所に在り。民を道びくの門は、上の先んじる所に在り。民を召くの路は、上の好惡する所に在り。故に君之を求めれば、則ち臣之を得。君之を嗜めば、則ち臣之を食う。君之を好めば、則ち臣之を服す。君之を悪めば、則ち臣之を匿す。汝の惡を蔽うこと毋れ、異汝の度を異にすること毋れ、賢者將に汝を助けざらんとす。室に言えば室に満ち、堂に言えば堂にみつ、是れを聖王と謂う。城郭溝渠は、以て固く守るに足らず、兵甲彊力は、以て敵に応じるに足らず、博地多財は、以て衆を有つに足らず。惟だ有道者のみ、能く患いを未だ形(あらわ)れざるに備えるなり。故に禍は萌さず。天下は臣無きを患えず、君の以て之を使う無きを患う。天下は財無きを患えず、人の以て之を分つ無きを患う。故に時を知る者は、立てて以て長と為す可く、私無き者は、置きて以て政と為す可く、時を審(つまびら)かにして用を察し、而して能く官を備える者は、奉じて以て君と為す可きなり。緩なる者は事に後れ、財に吝なる者は親しむ所を失い、小人を信じる者は士を失う。」

(要義)

国頌:国を治める君主のあり方

四維:国家維持の四本の大綱(禮・義・廉・恥)

四順:人民の四つの願いに順応する政治

四欲(逸楽・富貴・存安・生育)に順応

四悪(憂労・貧賤・危墜・滅絶)を拒絶

五穀:稲・黍・稷(たかきび)・麦・菽(まめ)

六畜:馬・牛・羊・豚・犬・鶏

政治原則十一箇条(十一経)

1.国を安泰にするために、有徳者に政治を任せる。

2.五穀の生産に務めて、食料を充足させる。

3.生活必需品の産業を振興して、生活を豊かにする。

4.人民の心に順応する政令を下して、君主の威信を行き渡らせる。

5.人民各自の得意とする職務に就かせて、適材適所の運営管理を計る。

6.刑罰を厳しくして、悪事から遠ざかるようにする。

7.功績や善行の有る者には慶賞を与えて、積極的な行動を勧誘する。

8.人民の能力を勘案して、実現可能な事業を推進する。

9.人民の嫌がることを強制せず、逃げ隠れのない生活をさせる。

10.無闇な収奪を行わず、人民に恨みの心を持たせないようにする。

11.場当たり的な政策を行わず、君主を親愛させる。

<三皇本紀、司馬貞>

「當其末年也,諸侯有共工氏,任智刑以強霸而不王,以水乘木,乃與祝融戰, 不勝而怒。乃頭觸不周山崩,天柱折,地維𡙇。女媧乃錬五色石以補天,斷鼇足以立四極,聚蘆灰以止滔水,以濟冀州。於是地平天成,不改舊物。」

當其末年也,諸侯有共工氏,任智刑以強霸而不王,以水乘木,乃與祝融戰, 不勝而怒。乃頭觸不周山崩,天柱折,地維𡙇。女媧乃錬五色石以補天,斷鼇足以立四極,聚蘆灰以止滔水,以濟冀州。於是地平天成,不改舊物。

其の末年に當りてや、諸侯に共工氏有りて、智刑に任じて強を以て霸たり而れども王たらず、水を以て木に乗じ、乃ち祝融と戰い、勝たず而して怒る。乃ち頭を不周山に触れて崩れ、天柱は折け、地維は𡙇く。女媧乃ち五色の石を錬り以て天を補い、鼇の足を断ち以て四極を立て、蘆の灰を聚め以て滔水を止め、以て冀州を濟う。是に於いて地は平らぎ天は成り、舊物を改めず。

(注釈)

地維:大地を繋ぎ止めている大綱(おおつな)。

天柱:天を支えている柱。

<禮記、中庸>

「1天命之謂性,率性之謂道,修道之謂教。道也者,不可須臾離也,可離非道 也。」

天の命じるを之れ性と謂い、性に率うを之れ道と謂い、道を修めるを之れ教えと謂う。道は須臾も離る可からざるなり。離る可きは道に非ざるなり。

<孟子、公孫丑上>

「6孟子曰:「・・・由是觀之,無惻隱之心,非人也;無羞惡之心,非人也;無辭 讓之心,非人也;無是非之心,非人也。惻隱之心,仁之端也;羞惡之心,義之端也;辭讓之心,禮之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,猶其有四體也。・・・」

孟子曰く:「・・・是れに由りて之を観れば、惻隱の心無きは,人に非ざるな りなり。羞惡の心無きは、人に非ざるなり。辭讓の心無きは、人に非ざるなり。是非の心無きは、人に非ざるなり。惻隱の心は,仁の端なり。羞惡の心は,義の端なり。辭讓の心は,禮の端なり。是非の心は、智の端なり。人の是の四端なるは、猶お其の四體有るがごときなり。・・・」

<賢良策一、董仲舒、西漢」>

「夫仁誼礼知信五常之道,王者所当修飾也。五者修飾、故受天之祐,而享鬼神 之霊,德施于方外,延及群生也。」

夫れ仁・誼(義)・禮・知(智)・信は五常の道にして、王者の当に修飾(調え飾る)所なり。五は修飾にして、天の祐(たすけ)を受け、而して鬼神の霊を享け、徳は方外に施し、群生に延及するものなり。

[感想]

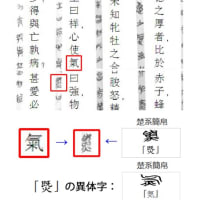

孔門十哲の一人、「清貧にして徳行の人」である顔回の様な人もおれば、恵まれた地位にありながら「徳政よりも武力で諸侯や民衆を押さえつけた」夏王朝最後の暴君である桀王のような者も居り、王という同じ立場に居りながら「悪逆非道の限りを尽くした暴虐無道」の殷の紂王の様な人も居るというのがこの世の現実である。この錯綜した世界は、「天(理)」と「陰陽の二(氣)」という単純な原理の結合に他ならないと説いたのが、南宋の儒学者朱熹である。二氣が凝集して物が生み出されると、理は天命となって付与されて「本然の性(五常)」となって現れる。理が氣に内在化されると、氣は理の働きを阻害して、「氣質の性」が現れると言うのが、人の性格の多様性を説明した朱熹の主張である。則ち、俗世間に汚染される人間社会を、如何に善導するかというのが為政者の手腕と謂うことになる。その手本となるのが、<礼記、大学>に登場する三綱領八条目にある明徳(修身・正心・誠意・致知・格物)、則ち己を修めて大衆を導き治めるという手段である。則ちここで徳育、特に幼少時の徳育の重要性が認識されることになるのである。教育に携わる者は、この際朱熹監修の<小学>および<大学>を大いに参考にして貰いたいものである。そこで箴言①の修正文を以下のように提案したい。

箴言①改

衣食足りて天命を知り、教えに励みて、道を確立。

[参考]

<論語、雍也>

「11子曰:「賢哉回也!一簞食,一瓢飲,在陋巷。人不堪其憂,回也不改其樂。賢哉回也!」

子の曰(のたま)わく:「賢なるかな哉や!一簞(たん)の食(し)、一瓢(びよう)の飲、陋巷に在り。人は其の憂いに堪えず、回や其の樂しみを改めず。賢なるかな回や!」

<史記、夏本紀>

「34・・・子帝履癸立,是為桀。帝桀之時,自孔甲以來而諸侯多畔夏,桀不務德 而武傷百姓,百姓弗堪。乃召湯而囚之夏臺,已而釋之。湯修德,諸侯皆歸湯,湯遂率兵以伐夏桀。桀走鳴條,遂放而死。・・・」

・・・子の帝履癸立ち,是れを桀と為す。帝桀の時,孔甲より以來諸侯多く夏 に畔(そむ)き、桀は德を務めずして、百姓を武傷し、百姓は堪えず。乃ち(周の)湯を召して之れを夏臺に囚え、已にして之れを釋す。湯は德を修め、諸侯は皆な湯に帰し、湯は遂に兵を率(ひき)い以て夏の桀を伐つ。桀は鳴條に走り、遂に放たれて死す。・・・。」

<史記、殷本紀>

「29・・・少子辛,辛母正后,辛為嗣。帝乙崩,子辛立,是為帝辛,天下謂之紂。」

・・・少子辛、辛の母は正后、辛は嗣と為る。帝乙が崩じ、子の辛が立ち、是 を帝辛と為し、天下は之を紂と謂う。

「30帝紂資辨捷疾,聞見甚敏、材力過人,手格猛獸、知足以距諫,言足以飾非、矜人臣以能,高天下以聲,以為皆出己之下。好酒淫樂,嬖於婦人。愛妲己,妲己之言是從。・・・慢於鬼神、大聚樂戲於沙丘,以酒為池,縣肉為林,使男女裸相逐其閒,為長夜之飲。」

帝紂は資辨捷疾にして、聞見甚だ敏く、材力人に過ぎ、手づから猛獸を格 ち、知は以て諫を距ぐに足り、言は以て非を飾るにたり、人臣に矜るに能を以てし、天下に高ぶるに聲を以てし、以為(おも)えらく(人は)皆な己の下に出づと。酒を好み淫樂し、婦人を嬖す。妲己を愛し、妲己の言に是れ從う。・・・鬼神を慢り、大いに聚めて沙丘に樂戲し、酒を以て池と為し、肉を縣けて林と為し、男女をして裸にして其閒に相い逐わしめ、長夜の飲を為す。百姓怨望して諸侯に畔く者あり、是に於いて紂は乃ち辟を重くし、炮格の法有り。

「31・・・西伯出而獻洛西之地,以請除炮格之刑。紂乃許之,賜弓矢斧鉞,使得 征伐,為西伯。而用費中為政。費中善諛,好利,殷人弗親。紂又用惡來。惡來善毀讒,諸侯以此益疏。」

・・・西伯出でて獻洛西の地を獻じ、以て請除炮格の刑を除かんことを請う。 紂は乃ち之れを許し、弓矢斧鉞を賜い、征伐するを得しめ、西伯と為す。而して費中を用いて政を為さしむ。費中は善く諛い、利を好み、殷人は親しまず。紂は又た惡來(おらい)を用う。惡來は善く毀讒し、諸侯は此れを以て益ます疏し。」

「33紂愈淫亂不止。微子數諫不聽,乃與大師、少師謀,遂去。比干曰:「為人 臣者,不得不以死爭。」乃彊諫紂。紂怒曰:「吾聞聖人心有七竅。」剖比干,觀其心。箕子懼,乃詳狂為奴,紂又囚之。殷之大師、少師乃持其祭樂器奔周。周武王於是遂率諸侯伐紂。紂亦發兵距之牧野。甲子日,紂兵敗。紂走入,登鹿臺,衣其寶玉衣,赴火而死。周武王遂斬紂頭,縣之[大]白旗。殺妲己。釋箕子之囚,封比干之墓,表商容之閭。封紂子武庚、祿父,以殷祀,令修行盤庚之政。殷民大説。於是周武王為天子。其後世貶帝號,號為王。而封殷後為諸侯,屬周。」

紂は愈いよ淫亂して止まず。微子數しば諫むれども聽ず、乃ち大師・少師と謀り、遂に去る。比干曰く、「人臣たる者は、死を以て争わざるを得ず爭。」と。乃ち紂を彊諫す。紂は怒りて曰く、「吾は聖人の心(むね)に七竅有り。」と。比干を剖きて、其の心(むね)を觀る。箕子は懼れ、乃ち詳り狂して奴と為り、紂は又た之を囚う。殷の大師・少師は乃ち其の祭の樂器を持ち周に奔る。周の武王は是に於いて遂に諸侯を率いて紂を伐つ。紂も亦た兵を発して之を牧野に距(ふせ)ぐ。甲子の日,紂の兵は敗る。紂は走り入りて,鹿臺に登り、其の寶玉の衣を衣(き)て,火に赴きて死す。周の武王は遂に紂の頭を斬り、之を[大]白旗に縣く。妲己を殺し、箕子の囚を釋し、比干の墓を封じ、商容の閭に表じ、紂の子武庚祿父を封じ、以て殷の祀を継ぎ,盤庚の政を修め行わしむ。殷の民大いに説(よろこ)ぶ。是に於いて周の武王は天子と為る。其の後世々帝號貶し、號して王と為す。而して殷の後を封じて諸侯と為し、周に属せしむ。

<朱熹編、小学書題>→先に「故智「小学」に学ぶ」の題名でブログ記事公開中。

「古者小學教人、以灑掃・應對・進退之節、愛親敬長隆師親友之道。皆所以為 脩身齊家治国平天下之本、而必使其講而習之於幼穉之時。欲其習與智長、化與心成、而無扞格不勝之患也。」

古の小學は、人を教えるに、灑掃(さいそう)・應對・進退の節、親を愛し 長を敬し師を隆(たっと)び友に親しむの道を以てす。皆な身を脩め家を齊(ととの)え国を治め天下を平らかにするの本と為す所以にして、必ず其れをして講じて之を幼穉(ようち)の時に習わしむ。其の習い智と長じ、化心と成り、扞格(かんかく)して不勝(た)えざるの患い無からんことを欲するなり。

<礼記、大学>

「2古之欲明明德於天下者,先治其國。欲治其國者,先齊其家。欲齊其家者, 先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先誠其意。欲誠其意者,先致其知,致知在格物。・・・。自天子以至於庶人,壹是皆以修身為本。其本亂而末治者否矣,其所厚者薄,而其所薄者厚,未之有也!」

古えの明德を天下に明らかにせんと欲する者は、先ず其の國を治める。其 の國を治めんと欲する者は、先ず其の家を齊(ととの)える。欲齊其の家を齊えんと欲する者は、先ず其の身を修める。其の身を修めんと欲する者は、先ず其の心を正す。其の心を正さんと欲する者は、先ず其の意を誠にする。欲誠其の意を誠にせんと欲する者は、先ず其の知を致(きわ)む。知を致むるは物に格(いた)るに在り。・・・。天子より庶人に至るまで、壹是(いっし)に皆な修身を以て本と為す。其の本亂れて末の治まる者は否(あら)ず。其の厚くする所の者は薄くして、其の薄くする所の者が厚きは、未だ之れ有らざるなり!

「3所謂誠其意者,毋自欺也,如惡惡臭,如好好色,此之謂自謙,故君子必慎 其獨也!」

謂わゆるその意を誠にするとは、自ら欺く毋(な)きなり。惡臭を悪(に く)むが如くし、好色を好むが如くす、此れを之れ自ら謙(こころよく)すると謂う。

「9所謂修身在正其心者:身有所忿□(ち),則不得其正;有所恐懼,則不得其 正;有所好樂,則不得其正;有所憂患,則不得其正。心不在焉,視而不見,聽而不聞,食而不知其味。此謂修身在正其心。」

謂わゆる身を修めるは其の心を正すに在りとは、身に忿ちするところ有 るときは、則ち其の正を得ず、恐懼する所有るときは、則ち其の正を得ず、好樂する所有るときは、則ち其の正を得ず、憂患する所有るときは、則ち其の正を得ず。心焉(ここ)に在らざれば、視れども見えず、聽けども聞こえず、食らえども其の味を知らず。此れを身を修める覇在正其の心を正すに在り、と謂う。

[大学の道]

(明徳)→上天の銘々白々たる命令。

・格物:物事の本質を究明する。

・致知:知恵を発揮しながら物事を進めていく。

・誠意(意を誠にする):自分の考え方に責任を持つ。

・正心(心を正す):本然の性に立ち帰る。

・修身(身を修める):行動全般を整える。

(親民)→一般の人々を導いて、日々進歩せしめること。

・斉家:身の周りを秩序づける。

・治国:一国を治める。

・平天下:全国に平和をもたらす。

(令和5.01.15)

最新の画像[もっと見る]

-

![<管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/33/76/b546abbd8859471b7d48992e9963c47c.jpg) <管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]

2年前

<管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]

2年前

-

![<管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/6f/fc/ff4f1913453484b7fb27362c1bc38785.jpg) <管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]

2年前

<管子>形勢第二[形勢:天地自然の運行や形態の意。]

2年前

-

![[气・氣]余論](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/60/cf/474d4603ef57f75d1b900d89556a851a.jpg) [气・氣]余論

3年前

[气・氣]余論

3年前

-

![古漢籍に見る[氣]の思想⑥](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0e/89/decce3eb22007e8c6f956526b60c23af.jpg) 古漢籍に見る[氣]の思想⑥

3年前

古漢籍に見る[氣]の思想⑥

3年前

-

![古漢籍に見る[氣]の思想④](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0f/40/60a584fecf8d13614520cfa41d100484.jpg) 古漢籍に見る[氣]の思想④

4年前

古漢籍に見る[氣]の思想④

4年前

-

![古漢籍に見る[氣]の思想④](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/30/a0/4470c4c67b629a3baa3eae9fcedc163d.jpg) 古漢籍に見る[氣]の思想④

4年前

古漢籍に見る[氣]の思想④

4年前

-

三才思想

4年前

三才思想

4年前

-

![古漢籍に見る[气]の思想①](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/5b/c8/369d5c23d0dad9a542f1e0e44bb5e297.jpg) 古漢籍に見る[气]の思想①

4年前

古漢籍に見る[气]の思想①

4年前

-

老儒解詁録⑤-字歴『氣』①

5年前

老儒解詁録⑤-字歴『氣』①

5年前

-

老儒解詁録⑤-字歴『氣』①

5年前

老儒解詁録⑤-字歴『氣』①

5年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます