佐藤優氏のことば。

言うまでもないことですが、ロシアがやっていることは間違っています。独立国家であるウクライナにいきなり軍事侵攻を仕掛けるなど、どんな理由があっても既存の国際法では認められません。

そのうえで、ロシアにはロシアの論理がある。プーチンの演説を丹念に読み解く作業を通じて、読者の皆さんには「プーチンの内在的論理」に耳澄ませてほしいのです。私たちは「ウクライナ必勝」と叫ぶ必要はないし、プーチンを悪魔化して憎むのも良くない。両国で暮らす一人ひとりの人間に思いを致し、一刻でも早く戦争をやめさせなければなりません。

そこで「ロシアの論理」を知るために、こんな本を読んでみました。

一部、かいつまんで引用します。

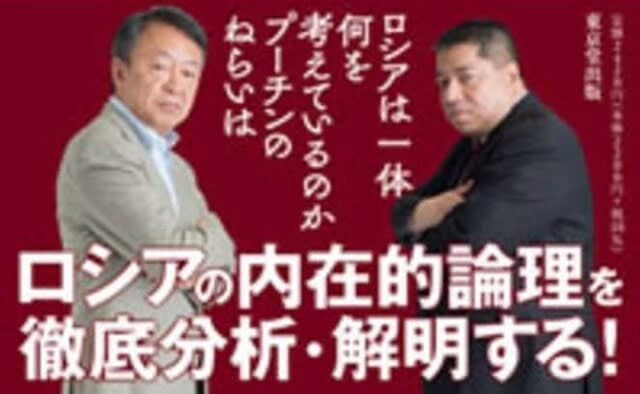

池上彰/佐藤優『プーチンの10年戦争』(東京堂出版、2023.06)

日本では詳しく報じられたことがない20年にわたるプーチンの論文や演説の分析から戦争の背景・ロシアのねらいを徹底分析。危機の時代の必読書!1999‐2023年のプーチン大統領の主要論文・演説、2022年のゼレンスキー大統領の英・米・日本国会向けの演説完全収録!

『プーチンの10年戦争』

□はじめに ジャーナリスト池上彰

□第1章 蔑ろにされたプーチンからのシグナル

■第2章 プーチンは何を語ってきたか

__7本の論文・演説を読み解く

□①「千年紀の狭間におけるロシア」(1999年12月30日)

■②「ロシア人とウクライナ人の歴史的一体性について」(2021年7月12日)

□ウクライナとの闘争は、反カトリックの戦いでもある

□「ウクライナ人」とは辺境で軍務に服する人のこと

□ロシア・ウクライナは「遺産」を共有している

□ソヴィエト社会主義共和国には危険な「時限爆弾」が埋め込まれた

□現代ウクライナはソヴィエト時代の産物である

□「ホロドモール」をめぐる対立

□公用語の統一と権力は結びついている

■ウクライナはナチスの生き残りの戦犯を讃えている

□③大統領演説(2022年2月21日)

□④大統領演説(2022年2月24日)

□⑤4州併合の調印式での演説(2032年9月30日)

□⑥ヴァルダイ会議での冒頭演説(2022年10月27日)

□⑦連邦議会に対する大統領年次教書演説(2023年2月21日)

□第3章 歴史から見るウクライナの深層

□第4章 クリミア半島から見える両国の相克

□終 章 戦争の行方と日本の取るべき道

□おわりに 佐藤 優

□参考文献

□附録 プーチン大統領論文・演説、ゼレンスキー大統領演説

第2章 プーチンは何を語ってきたか

__7本の論文・演説を読み解く

②「ロシア人とウクライナ人の歴史的一体性について」(2021年7月12日)

ウクライナはナチスの生き残りの戦犯を讃えている

佐藤 そして最後にもう一箇所、終盤でナチスに触れています。

〈公的機関の警護のもと、SS部隊〔ナチスの親衛隊の略称〕の生き残りの戦犯らを讃える行進や松明行列が行われるのだ。周りの全員を裏切ったマゼッパ、ポーランドからの庇護をウクライナの土地で買ったペトリューラ、ナチスと協力したバンデラ〔ウクライナ民族解放運動の指導者〕が、民族の英雄と位置づけられるのだ。〉

池上 バンデラについては4章で詳しく触れますが、簡単に説明しておきましょう。ステパン・バンデラ(1909~59)は、現在のウクライナ西部(ガリツィア)出身。ウクライナにおいては独立のために戦った英雄で、ウクライナ・ナショナリストとされています。最初の戦いは1930年代で、対ポーランド独立戦争でした。その後40年代、そして44年に戦った相手はソ連でした。彼はソ連軍に抵抗するためナチス・ドイツと協力します。

佐藤 フランスの国際政治学者マルレーヌ・ラリュエルは著書の中で、バンデラは民族主義を提唱し、「ナチのジェノサイド政策に沿う強烈な反ユダヤ主義を体現して」いたが、新生ウクライナの歴史叙述では、こうした問題含みの伝記的要素はしばしば無視されるか、少なくとも最小化されてきた、と指摘しています。2009年には当時のユシチェンコ政権はバンデラの生誕100周年に彼を郵便切手のデザインに採用し、2010年には「ウクライナの英雄」という公式の肩書を与えたと。

池上 一連の名誉回復の流れは、2014年のユーロマイダン革命(マイダン革命)以降加速したんですね。これがまた、ロシアを刺激した。

佐藤 要するに、ロシアから見るとナチス協力者で虐殺者でしかない人物を、ことごとく英雄にひっくり返して歴史をつくろうとしている、と批判しているわけです。特にプーチンが語気を強めて批判しているのがバンデラで、ロシア語ではいつも「ネオナチスティ・イ・バンデロフツィ(ネオナチとバンデラ主義者)」という言い方をしています。

ロシアにとっては、バンデラ主義者もナチスも、ともに特定の民族をターゲットにして徹底排除に動いたという意味では同列なのです。現代にナチズムがあるとすれば、それはロシア人ゆえに排除するという発想です。

ところが日本の多くのメディアや識者は、その「バンデロフツィ」の意味がわかっていない。だからプーチンが「ネオナチ」を非難しているというと、「ゼレンスキーはユダヤ人だからナンセンス」などと切り捨ててしまう。そういう根本的な理解が足りないので、議論も非常に荒っぽくなっている気がします。

【解説】

佐藤 要するに、ロシアから見るとナチス協力者で虐殺者でしかない人物を、ことごとく英雄にひっくり返して歴史をつくろうとしている、と批判しているわけです。特にプーチンが語気を強めて批判しているのがバンデラで、ロシア語ではいつも「ネオナチスティ・イ・バンデロフツィ(ネオナチとバンデラ主義者)」という言い方をしています。

ロシアにとっては、バンデラ主義者もナチスも、ともに特定の民族をターゲットにして徹底排除に動いたという意味では同列なのです。現代にナチズムがあるとすれば、それはロシア人ゆえに排除するという発想です。

以前、別のところ(獅子風蓮の夏空ブログ)で、ウクライナの歴史について勉強しました。

少し引用します。

「ゴーマニズム宣言」第164章 ウクライナ・ナショナリズムの歴史3(2022-06-17)

歴史上、何度も民族アイデンティティを抹殺されそうになり、ロシアとの同化政策が行われ、ソ連の洗脳を受けてきたウクライナ人は、独立が「棚ぼた」だったせいもあって、当初はナショナリズムが希薄だった。

だからプーチンも、「大ロシア」が侵攻していけば「小ロシア」たるウクライナは抵抗もせず受け入れ、傘下に入ると思ったのだろう。

だが、2014年を機にウクライナ人は完全に変化していた。

独立後は民族アイデンティティを強化する政策も採られていたが、決定的だったのは、ロシアの武力侵攻だった。

他国に国土を奪われるという経験をして、その意識は劇的に変わり、自分たちはロシア人とは違う「ウクライナ人」であり、祖国ウクライナを守らなければならないという、揺るぎないナショナリズムが形成されていったのだ。

そして8年が経過して、ロシアが再び侵略してきた時には、ウクライナ人は大国ロシアとの戦争にも一歩も引かない、強力な国民になっていた。

皮肉なことに、ロシアの侵略が「ウクライナ国民」を作ったともいえる。

30年前のソ連からの独立は無血で達成されたが、本当の独立というものは、やはり血を流し、命がけで勝ち取るしかないのかもしれない。

そして、いま行われていることが、実は300年に及んだロシアの支配に対する独立戦争だともいえるのではないか。

たしかにウクライナの歴史をみれば、周りの大国に翻弄され、独立国家を保つことが難しかった。

だから、ロシア・ソ連の支配から逃れるため、ドイツなどの他国の支援を受けたこともあったのでしょう。

ロシアにとっては、バンデラ主義者もナチスも、ともに特定の民族をターゲットにして徹底排除に動いたという意味では同列なのです。現代にナチズムがあるとすれば、それはロシア人ゆえに排除するという発想です。

この佐藤氏の発言には違和感があります。

現代において、ウクライナが「ロシア人ゆえに排除する」という行為をいつしたというのでしょう。

あくまでウクライナを支配するために戦争を仕掛けたのは、プーチンのロシアの方なのです。

佐藤氏は、あまりにもプーチンのロシアに肩入れした発言をしています。

佐藤氏の発言には要注意です。

よしりんが言うように「ゼレンスキー大統領こそが後世、ウクライナ独立の英雄、建国の父といわれるかもしれない」のです。

ウクライナは、もはやナチスの影がつきまとうバンデラをすて、ゼレンスキー大統領を建国の父として立てればいいのです。

獅子風蓮