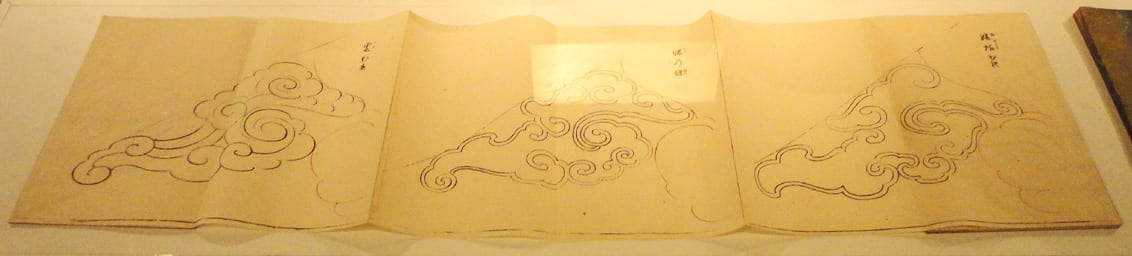

“絵様”とは、彫り物をするための下図のこと。

江戸時代までは建築彫刻は大工の仕事とされ、その当時の大工技術

書「匠明」に大工が修練する技のひとつとして、この絵様と彫り物が

挙げられている。

展示されていた「大和絵様集」(宝暦13年・1763)は、立川小兵衛に

よって著された絵様の雛形本で、様々な見本と一筆ごとの描き方が説

明されている。

大工は道具の扱いの器用さと共に、筆さばきの心得も必要だった。

また、建物の一部に華やかなアクセントを添える彫物は、桃山時代

あたりから豪華絢爛を極めていく。しかし、絵様は時代と共に大工仕

事から別れ、彫物の専門職へと移っていく。

(神戸市中央区中山手通4-18-25)

江戸時代までは建築彫刻は大工の仕事とされ、その当時の大工技術

書「匠明」に大工が修練する技のひとつとして、この絵様と彫り物が

挙げられている。

展示されていた「大和絵様集」(宝暦13年・1763)は、立川小兵衛に

よって著された絵様の雛形本で、様々な見本と一筆ごとの描き方が説

明されている。

大工は道具の扱いの器用さと共に、筆さばきの心得も必要だった。

また、建物の一部に華やかなアクセントを添える彫物は、桃山時代

あたりから豪華絢爛を極めていく。しかし、絵様は時代と共に大工仕

事から別れ、彫物の専門職へと移っていく。

(神戸市中央区中山手通4-18-25)