裁判手続等のIT化検討会- 日本経済再生本部

公表されています。

・メールでの送達というのは早々と切り捨てられてしまっているが、メールは利用しやすいので、それを早くから諦めるのはどうかと思っている(1頁)

➢ ドイツではDe-mailがありますね。今後は、電子私書箱の利用が多くなるものと思われます。

・中国では過去の裁判例情報や統計データをもとに裁判所の判決業務を補助するシステムを開発された(5頁)

➢ 中国・海南省の裁判所に「AI裁判官」登場 裁判官不足解消に一役 写真1枚 国際ニュース:AFPBB Newsこのあたりでしょうか。

・プライバシーの関係等もあると思うが、それはより広く企業とか一般国民に公開されていき、それが法的安定性と予測可能性を基礎づけるような礎になっていくと良い(5頁)

➢ 市民と法112号「裁判手続等のIT化への期待と懸念──IT化によって司法は国民の身近なものとなるか──」に同旨を記載してみました。

・ある程度トライ・アンド・エラーをしていきながらやっていく。そういう中で、いわゆるAPIを公開してインターフェースの部分は民間等に競争させ、つくらせるということが大事になってくる(5頁)

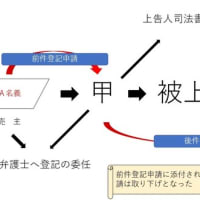

➢ APIの公開については、登記申請に係る手続でも議論されていますね。

・ファクシミリにもリスクはあった。間違い電話は幾らでもあったわけだから、間違いファクスが怖い。それでも、ファクシミリで訴訟書類を送付することをやめるという選択はしなかった。今、ファクシミリは、間違いがあるからやめますかといったら、誰もやめろとは言わないと思う(8頁)

➢ 自動車は便利だけど、事故が発生するから自動車は廃止しましょうという話にはならないと思われます。

・メリハリのあるセキュリティー 文書による和解の承認だとか認諾だとか、そういう意思表示として決まってしまうようなものはやはり少し高いレベルのセキュリティーを持ってやらなければならないと思っている(10頁)

➢ どのように本人確認を行うのか、どの段階で本人確認を行うのか、訴訟終結効をもたらす手続について特別の措置が必要なのか等、検討が必要だと思われます。

・CLOUDSIGNさんは電子署名法とはまた違ったスキームでサービスを展開されて、そのことによって電子契約というのが爆発的に普及したという経緯が企業法務の特に契約実務ではある(10頁)

➢ クラウド上で締結した電子データに対して、CLOUDSIGNの電子署名を付すというスキームですね。電子署名法にいう推定効は働かないと思われますが、当該データの存在(いつ、何を)を証明することは可能です。また、契約締結に至るまでのやり取りが可視化されることにより、証拠力が高まることも考えられます。

・公的な役所みたいなところで、例えば今、区役所で住民票をとるというようなことと同様に、500円出したらPDFにして送ってもらえるような、小さいお金でできる仕組みが必要だと思う(12頁)

➢ アメリカ:裁判所で書面をスキャン、シンガポール:サービスビューロにてPDF化可能(有料)、CJCのサポート、ドイツ:区裁判所では「できる」扱い、地裁以上は強制的(2022年~)、安全な通信方法(De-mail、beA等)、韓国:片面的電子訴訟、法務士による支援等…

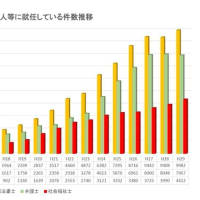

・若い人たちはPCを持っていない方が非常に多くて、これからこの普及率はどんどん下がると思っている(12頁)

➢ 市民と法112号「裁判手続等のIT化への期待と懸念──IT化によって司法は国民の身近なものとなるか──」にて、「いずれITツールの主役はパソコンからスマートフォンやタブレットに代わっていくと思われる」旨記しています。

・本人サポートのあり方については、法制度の検討の上でもやはり必要なことなので、同時並行的に考えていくことが必要になってくるのではないかと感じた(16頁)

➢ ITを望む方が等しくそのメリットを享受できることは、とても重要だと思います。デジタル手続法に関する国会答弁では、「年齢、身体的条件に基づく格差や地理的な制約に基づく格差だけではなく、経済的な理由によりスマートフォンやパソコンなどを購入することができない方に対する施策なども含まれます」「この法案の一番重要なところは、全ての国民にデジタル化の恩恵を要するに届ける、はっきり言って、これで格差が開いたり誰かを取り残していくということでは困ると思っています。ですから、このデジタル・デバイド対策というのも、デジタル化の進展に伴って新たな問題が出てきたときには柔軟に対応しながら、全てのデバイドを解消する方向で検討すべきだと考えております。」 とされています。

公表されています。

・メールでの送達というのは早々と切り捨てられてしまっているが、メールは利用しやすいので、それを早くから諦めるのはどうかと思っている(1頁)

➢ ドイツではDe-mailがありますね。今後は、電子私書箱の利用が多くなるものと思われます。

・中国では過去の裁判例情報や統計データをもとに裁判所の判決業務を補助するシステムを開発された(5頁)

➢ 中国・海南省の裁判所に「AI裁判官」登場 裁判官不足解消に一役 写真1枚 国際ニュース:AFPBB Newsこのあたりでしょうか。

・プライバシーの関係等もあると思うが、それはより広く企業とか一般国民に公開されていき、それが法的安定性と予測可能性を基礎づけるような礎になっていくと良い(5頁)

➢ 市民と法112号「裁判手続等のIT化への期待と懸念──IT化によって司法は国民の身近なものとなるか──」に同旨を記載してみました。

・ある程度トライ・アンド・エラーをしていきながらやっていく。そういう中で、いわゆるAPIを公開してインターフェースの部分は民間等に競争させ、つくらせるということが大事になってくる(5頁)

➢ APIの公開については、登記申請に係る手続でも議論されていますね。

・ファクシミリにもリスクはあった。間違い電話は幾らでもあったわけだから、間違いファクスが怖い。それでも、ファクシミリで訴訟書類を送付することをやめるという選択はしなかった。今、ファクシミリは、間違いがあるからやめますかといったら、誰もやめろとは言わないと思う(8頁)

➢ 自動車は便利だけど、事故が発生するから自動車は廃止しましょうという話にはならないと思われます。

・メリハリのあるセキュリティー 文書による和解の承認だとか認諾だとか、そういう意思表示として決まってしまうようなものはやはり少し高いレベルのセキュリティーを持ってやらなければならないと思っている(10頁)

➢ どのように本人確認を行うのか、どの段階で本人確認を行うのか、訴訟終結効をもたらす手続について特別の措置が必要なのか等、検討が必要だと思われます。

・CLOUDSIGNさんは電子署名法とはまた違ったスキームでサービスを展開されて、そのことによって電子契約というのが爆発的に普及したという経緯が企業法務の特に契約実務ではある(10頁)

➢ クラウド上で締結した電子データに対して、CLOUDSIGNの電子署名を付すというスキームですね。電子署名法にいう推定効は働かないと思われますが、当該データの存在(いつ、何を)を証明することは可能です。また、契約締結に至るまでのやり取りが可視化されることにより、証拠力が高まることも考えられます。

・公的な役所みたいなところで、例えば今、区役所で住民票をとるというようなことと同様に、500円出したらPDFにして送ってもらえるような、小さいお金でできる仕組みが必要だと思う(12頁)

➢ アメリカ:裁判所で書面をスキャン、シンガポール:サービスビューロにてPDF化可能(有料)、CJCのサポート、ドイツ:区裁判所では「できる」扱い、地裁以上は強制的(2022年~)、安全な通信方法(De-mail、beA等)、韓国:片面的電子訴訟、法務士による支援等…

・若い人たちはPCを持っていない方が非常に多くて、これからこの普及率はどんどん下がると思っている(12頁)

➢ 市民と法112号「裁判手続等のIT化への期待と懸念──IT化によって司法は国民の身近なものとなるか──」にて、「いずれITツールの主役はパソコンからスマートフォンやタブレットに代わっていくと思われる」旨記しています。

・本人サポートのあり方については、法制度の検討の上でもやはり必要なことなので、同時並行的に考えていくことが必要になってくるのではないかと感じた(16頁)

➢ ITを望む方が等しくそのメリットを享受できることは、とても重要だと思います。デジタル手続法に関する国会答弁では、「年齢、身体的条件に基づく格差や地理的な制約に基づく格差だけではなく、経済的な理由によりスマートフォンやパソコンなどを購入することができない方に対する施策なども含まれます」「この法案の一番重要なところは、全ての国民にデジタル化の恩恵を要するに届ける、はっきり言って、これで格差が開いたり誰かを取り残していくということでは困ると思っています。ですから、このデジタル・デバイド対策というのも、デジタル化の進展に伴って新たな問題が出てきたときには柔軟に対応しながら、全てのデバイドを解消する方向で検討すべきだと考えております。」 とされています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます