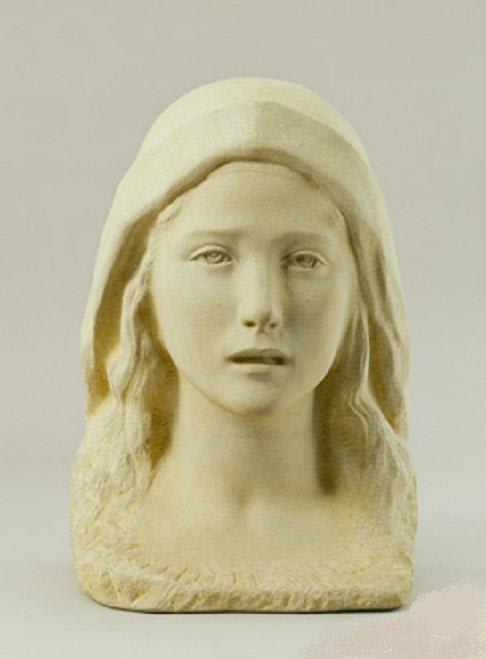

舟越保武作 「聖ベロニカ」

舟越保武・桂親子の「祈り」

北茨城から、岩手最北部・久慈まで、凡そ450キロ(直線距離で)に渡り私は被災地を歩いた。毎週土日には塾生を何班かに分けてボランティアをさせて戴いた。塾生に、私は普段主に江戸時代における様々な家訓(かくん・かきん)を講義し、宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」など、賢治の一連の詩や本を読みとく講義をしていた。何度も出掛けた塾生はこれらの出動で、私の軟弱な講座を膨らませ、こうしてどんなに大きく成長したことだろう。数多くのドラマを追体験し、あなたの痛みは私の痛みと深く認識させられ、おまけに賢治の詩魂まで、少し理解出来たようで、寒さに凍え、中には孤独死さえされた被災者の方々寄り添うことの大事さを幾らかでも理解したように思う。方々の被災地遍路した最終章に、岩手県立美術館が燦然と輝いていた。そこで私は舟越保武と出逢った。舟越保武(1912/12/7~2002/2/5)は岩手県出身で、今年逝ったばかりの佐藤忠良とともに、戦後の日本彫刻界をリードしてきた二大巨星である。高村光太郎の「ロダンの言葉」を読み、彫刻を志し、東京芸大に進む。だが赤貧洗うが如くの生活が待っていた。長男誕生するも、死んでしまった我が子の鎮魂をするために、一家あげて、保武の実父が信じていたカトリック教の信者となり、それから著しく精神性の高く深い造形者となっていったのである。深い信仰とともに、どの造形にも優しさと慈悲とが溢れ、思わず被災者のことを造形に祈ることが出来た。何だろう、この静寂は。静かで深い精神性を湛え、こちらに迫って来る造形にただただ圧倒された。岩手県立美術館には舟越の創った数多くの彫塑が常設されている。

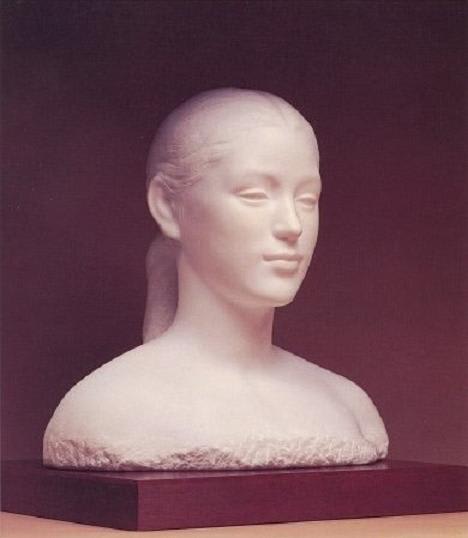

舟越保武作 「聖クララ」

無論キリスト教への信仰から根ざした作品が多いのだが、それがどことなく日本的であり、和の静寂も兼ね備えているように思われた。

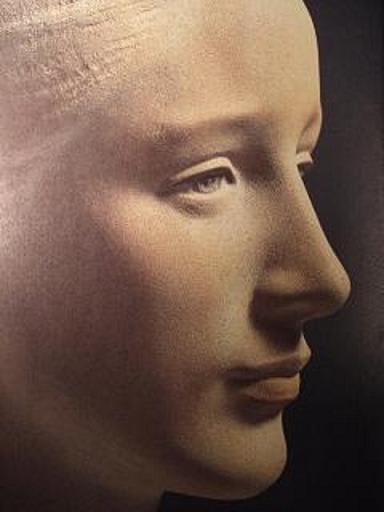

Lola像 横顔

唇が半開きで永遠の微笑をたたえた「聖ベロニカ」の横顔

高村光太郎賞を受賞したり、国外でも評判をとると、舟越保武は芸大に帰り、漸く安定した収入を得、制作に没頭したようである。長崎の26殉教者像など、高い評価を受けた。

長崎26殉教者像 (高村光太郎賞 受賞作)

「原の城の武士」 全体像 (中原悌二郎賞 受賞作)

「原の城の武士」 横顔

原の城とはいうまでもなく、天草四郎を総大将にした大規模一揆・「島原の乱」のことである。江戸時代、江戸幕府がした唯一の大規模戦争と言ってもよい。カトリック信者からしたら、バテレン禁止令に対抗した殉教の闘いであっただろう。原の城に立て籠もった兵も、幕府軍の大勢も甚大な被害を出し、死者も両軍とも膨大な出来事であった。舟越保武は確信を持って、一兵士像を創りだし多くの殉教者を鎮魂した造形であった。本作品は、この像を創作した翌年ローマ教会パウロ六世から大聖グレゴリオ騎士団長勲章受章を受けている。とにかく深い精神性は信者でなくとも、感動し余りある。

「T嬢」

又舟越保武は普通の女性像も数多く創った。中には田沢湖にたたずむ「たつこ像」があることでも知られるが、岩手県藤沢町大籠にある隠れキリスタンの村にも、大籠キスリタン殉教公園があり、保武の彫塑が多く見られる。盛岡白百合学園の構内にも保武の創った美しいリリーフがあり、確か「美しい心でのみ美しいものが見える」と書いてあったかも。岩手県内にはそうして多数の舟越保武の作品が残ったのである。

ところで幸せな芸術家だけで終わったのではなかった。75歳の時、脳梗塞で倒れ、右半身が不自由になってしまった。だがそれで終わる保武ではなく、左手一本で頻りにデッサンを練習し、最晩年も必死の創作活動があったことも知るべきである。無論それまでの端整な美しい造形ではないが、荒々しいタッチの素晴らしい生命力のある彫塑を残していた。

「ゴルゴダ」 最晩年の作品

孤高な芸術家の魂は肉体さえも超越するらしい。これも岩手県立美術館にある。タッチが何と言っても荒々しいが、左手一本で為しえた造形であった。

「ダミアン神父」

「ダミアン神父」像は保武の生涯手放すことがなかった作品であり、如何に信仰とともに創作があったということが分かろうというものである。

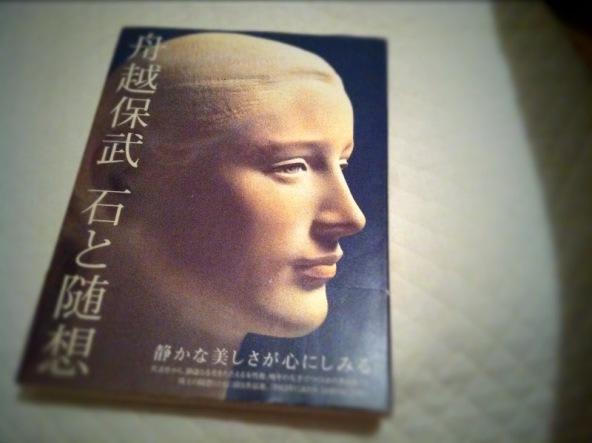

舟越保武著 「石と随想」 表紙装丁

舟越保武は名随筆家としても知られている。’83年に日本エッセイスト賞を受賞した『巨岩と花びら』は私の愛読書の一つである。「山峡の岩の下に不貞寝して、平手峡の巨大な岩のそばに寝ころんで休んだときの小さな一つの情景を、私はいまでも鮮明に思い出す。おそ咲きの山ざくらの花びらが一枚飛んできて、私の頭上の黒い岩肌にとまったが、すぐ次の風に吹かれて、私の視野から消えていった。一枚の小さな花びらが、私の目の中を走り去った。・・・私の目の上にある岩は、何千年も何万年も前からここにあって、流れを見下ろしている。それなのに私は、たた一度だけこの岩に会って、手を触れて、少し語りかけて、永久に去ってしまうのか。そして私が死んだ後も、君は平然とずうずうしく、まだ何千年もここにでんとすわりつづけるのかと考えて、この岩に嫉妬を覚えた。いま飛んでいった花びらは、せいぜい五日間ぐらいしか生きていなかったのに、君はまったく無表情で、何万年もそこにいる。・・・君はいやなやつだと、私はひとりごとを言う。私の声は瀬の音にかき消されて、どうせ聞こえない。・・・あくせくと緊張し、心配し、苦労している自分の日常が、何の意味もないと思われる。・・・安らぎの時も所も持つことのできない自分が、山峡の岩の下に不貞寝して、平手で岩肌をたたくこうしたときが、せめてもの安らぎであろうか。」(「巨岩と花びら」より)

「父は熱心なカトリック信者であった。わたくしは子どものころから毎日曜日、かならず教会のミサに連れてゆかれた。それが嫌でならなかった。何ということなしに、子ども心に反抗していたのであろうか。・・・ついに父の生前には洗礼を受けなかった。わたくしの妙にひねくれた意地っ張りがそうさせたのか、ときどき駄々をこねて父に反抗した。

わたくしは18歳の春に、右脛骨の骨髄炎にかかった。・・・わたくしが発病したとき、父もからだ が悪く床についていたのだが、足の病気の腫れを治すにはハコベの葉の汁が卓効があると聞いて、父は夕方人力車にのって雪の降る中をでかけた。暗くなってから、ほんの少しばかりのハコベを持って帰ってきた。雪が深くて少ししか採れなかった、と淋しそうなようすであった。手術後の、かなり恢復したころ、医師の指示で、父は毎日、わたくしの醜く変形した脛の傷をクレゾール液で洗った。メスの痕の無惨な傷口を、いたいたしそうに洗ってくれた。18歳の若いからだの、美しかるべきわが子の足の、ぞっとするほど醜怪に変形したその傷口を洗うときの、父の心はどんなに苦しかったことか。

ある日、父はわたくしの傷を洗うとき、小さな硝子の瓶に入った透明な水を数滴、傷にかけた。「これは教会からいただいてきた尊い聖水だ。これで傷は早く治るのだ」といった。

いつもよりいっそう緊張した父の態度に、わたくしはたまらないほどの父の愛を直感したように思うのだが、突然「やめろ、傷口が悪くなる」ときちがいのようにわめいた。傷口の中、1センチほどのところに骨があるのだ。バイキンが入る、と言って怒鳴り散らした。自分はなぜこのときこんなに激昂したのであろうか。父はすぐクレゾール液でわたくしの傷口を洗い直して、聖水を流し去ってしまった。

わたくしは今でも、そのときの父の心が見える。信仰と、わが子への肉親の愛、この板ばさみになった父の苦痛が、わたくしの足にじかに伝わってくるようであった。

父はどんなに苦しんだであろうか。石のように堅く守りつづけてきた永年の信仰が、自分の子をいたわる気持ちからたとえ瞬時でもぐらついてしまったことについて、取り返しのつかないこの一事が父の心をずたずたにしてしまったのではなかったか。父のその心がつたわってか、わたくしも胸を掻きむしるような思いがあった。

わたくしはひと言も父に詫びなかった。父は黙って自分の部屋に引っ込んだ。父はその夜、眠れなかったではないか。眠らずに自分の不信を責めつづけたのではなかったろうか。

父はその年の暮れ近く癌で死んだ。父の死顔の、冷たい額の髭をを剃りながら、わたくしは聖水を足の傷にかけてくれたときの父を想っていた。そのときも涙が流れてしょうがなかった。

四年がかりの制作(註:長崎26殉教者像の制作)の間に、なんべんも同じ夢を見た。黒いガウンを着た父が、声もなく涙を流しながら、わたくしの頭を撫でているのだ。目が覚めると、わたくしはぐっしょりと汗をかいていた。制作でひどく疲れているときに、よくこの夢を見た。

わたくしは、夜ふけのアトリエの真ん中に立って、フランシスコ・キチの像を見上げながら、雲の上で父とむかって立ているような気持ちであった。」・・・(「断腸記」より)

そして89歳、舟越保武はついに帰天(カトリックでは亡くなることをいう)してしまうのだが、その日2月5日というのは、1597年(慶長元年12月19日) のことで、豊臣秀吉の命により、長崎でカトリック信徒二十六名が処刑された、その同じ日であったとは。(日本二十六聖人)

皆さんは舟越保武の次男で、不思議な塑像を創作する舟越桂氏をとっくにご存知だろう。さて高村光太郎と宮沢賢治の関係はいつぞや申し上げたが、賢治の死後、賢治の本の出版に奔走したのが光太郎であった。その光太郎の翻訳書を慕って彫刻家になった桂氏の父・保武氏のことを考える時、又賢治とのことも想像してみたくなる。何故かと言えば、舟越桂が創造する造形の不思議さを感じざるを得ないからである。あの目は「銀河鉄道の夜」に出てくる「とりとり」のような第四次元世界以上の人のように思う。保武が遺児・桂氏の今後の活躍を見つめて行きたい。まるで銀河鉄道に、ジョヴァンニやカムパネルラと一緒に乗車しているような、壮大な人間ドラマを観ているかのように!

主に父・保武のことを中心にし、保武・桂親子の鎮魂の「祈り」をお借りし、この記事を書いた。東日本大震災で被災された方々は当然として、本文をあらゆる日本人に鎮魂のメッセージとし、新たなる年を魂振の御心でお迎えして戴きたい祈りである。本記事を持って本年の最終としたい。明日元日我が先祖の墓参りの後、京都へ旅だつ。皆さまにおかれましては、より善き御年をお迎え下さるよう、心から祈念しつつ筆を置きます。(硯水亭歳時記)

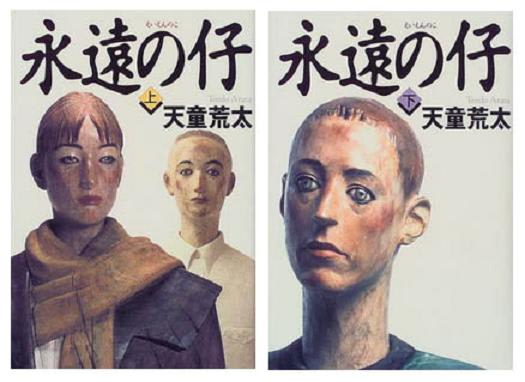

舟越桂の彫塑が装丁に使われた天童荒太の大ベストセラー